实验室污染:铜绿假单胞菌污染特性和应对措施

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:507 发布时间:2025-07-31 10:27:19

引言

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)作为典型的条件致病菌,其强大的环境适应性与生物膜形成能力,使之成为实验室难以根治的"顽固污染源"。当多个样本测序结果异常指向同一种菌时,往往标志着污染已从偶发事件演变为系统性危机,铜绿假单胞菌 可利用微量营养、潮湿缝隙及消毒剂残留构建生物膜庇护所,并通过水源、设备死角及操作流程持续扩散。

更严峻的是,常规消毒手段(如紫外线)对其生物膜形态作用有限,若不采取靶向清除策略,将导致实验数据失真、样本报废甚至生物安全风险。本文整合污染机制、杀菌技术局限及三级防控体系,为实验室提供科学根除方案。

铜绿假单胞菌的特性

1. 极强的环境适应性

• 营养要求低:可利用肥皂、消毒剂残留等简单碳氮源生长。

• 温度耐受广:4°C~42°C均可繁殖,覆盖冰箱、室温、培养箱环境。

• 嗜湿性:在水槽、超纯水系统、培养箱水盘等潮湿区域形成生物膜。

• 生物膜防护:

o 黏附于塑料、玻璃、橡胶等表面分泌胞外多糖;

o 抵御干燥、常规消毒剂(季铵盐/低浓度酚类)及抗生素。

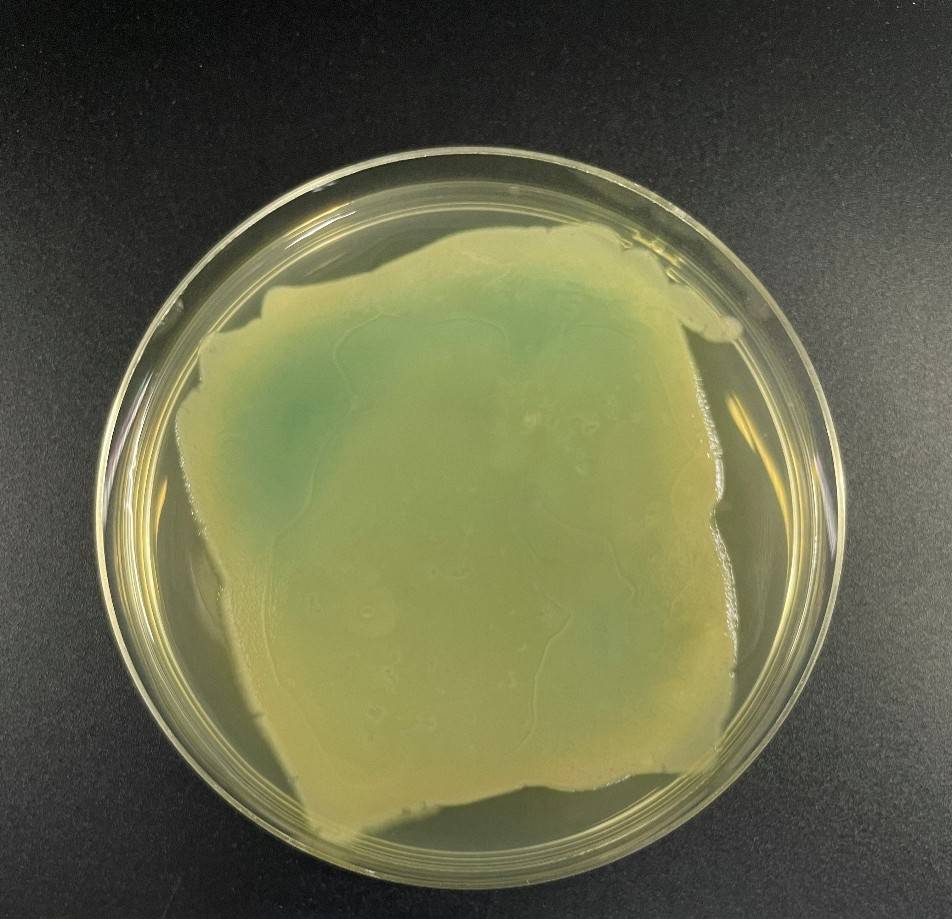

图1. 铜绿假单胞菌在TSA培养基上生长24h的状态

2. 污染扩散机制

• 环境媒介

| 污染源 | 高风险场景 |

|---|---|

| 水源 | 超纯水系统、制冰机、水浴锅 |

| 设备 | 移液器内部、离心机冷凝水盘 |

| 耗材/试剂 | 枪头、离心管、配制液体 |

• 操作传播

→ 气溶胶(涡旋振荡/离心)

→ 手套/台面交叉污染

→ 同一工具处理多样本未彻底消毒

紫外线对铜绿假单胞菌的杀灭效能与局限

✅ 有效场景:浮游态细菌

• 作用机制:UVC(254nm)破坏DNA/RNA阻断复制。

• 适用场景:

o 生物安全柜内空气,及暴露表面消毒(照射10-15分钟)

o 超纯水系统流动水灭菌(需配合过滤)

o 房间空气消毒(无人时)

❌ 失效场景:生物膜与隐蔽污染

| 限制因素 | 具体影响 |

|---|---|

| 穿透力差 | 生物膜基质阻挡紫外线,仅表层菌体被杀灭 |

| 阴影效应 | 水管弯折处、移液器活塞等死角无法照射 |

| 剂量依赖 | 低强度/短时照射无法彻底灭活(需>40 mJ/cm²) |

结论:紫外线无法根除生物膜污染,仅可作为辅助手段。

图2. 紫外线照射灭菌

综合污染防控策略

第一阶段:紧急控制(污染爆发期)

1. 暂停实验

避免交叉污染扩散

2. 污染源排查

水源:超纯水出水口、水浴锅、U型管采样培养(用R2A培养基)

设备:拆卸移液器浸泡消毒(70%乙醇+含氯消毒液交替)

环境:工作台沉降菌检测(LB平板暴露30分钟培养)

第二阶段:彻底清除(生物膜根除)

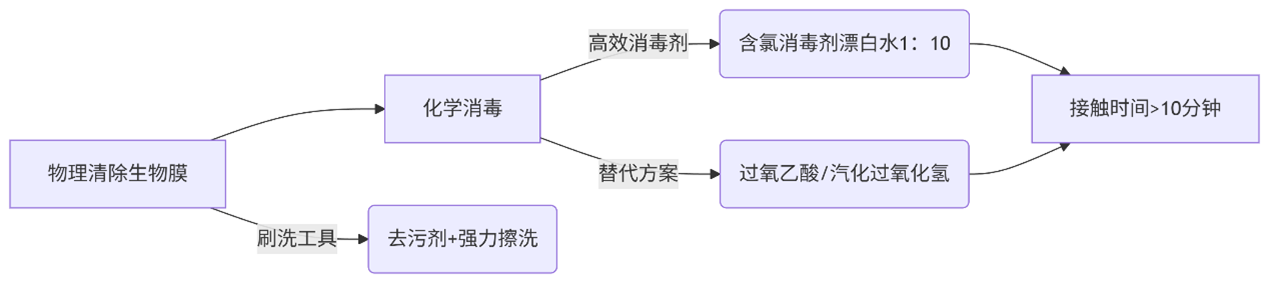

图3. 铜绿假单胞菌生物膜清除流程示意图

重点区域:

o 移液器内部部件,超声波清洗

o 培养箱水盘更换无菌水+每周消毒

o 橡胶密封圈拆卸浸泡

第三阶段:预防体系(长期管理)

| 措施 | 操作规范 |

|---|---|

| 分区操作 | 清洁区→样本处理区单向流动 |

| 移液器管理 | 使用滤芯枪头+每月校准消毒 |

| 水源控制 | 超纯水系统每月冲洗+紫外灯石英套管定期清洁 |

| 环境监测 | 每周台面拭子培养+空气沉降菌检测 |

| 个人防护 | BSL-2级防护(手套/护目镜/生物安全柜操作) |

综合防控建议

1. 不要过度依赖紫外线

仅用于安全柜辅助消毒,必须配合物理-化学联用

2. 生物膜清除优先级

物理刷洗 > 化学消毒 > 紫外线辅助

3. 水源措施

o 用水0.22μm过滤,或直接使用商品纯净水

o 制冰机定期高温蒸汽处理

4. 移液器专项管理

o 不同实验区域专用移液器

o 季度拆卸深度消毒(戊二醛浸泡2小时)

🔬 特别警示

铜绿假单胞菌为BSL-2级病原体,对免疫缺陷者具致病风险,操作污染样本需严格防护

通过整合环境控制、操作规范及设备管理三重防线,方可有效阻断此类“实验室顽固污染菌”的传播链

总结

铜绿假单胞菌污染的治理需突破"依赖单一消毒手段"的思维局限,转而建立物理清除-化学消杀-行为管控的综合防线。

首先,机械刷洗破坏生物膜结构是成功前提,配合含氯消毒剂或过氧化物深度处理隐藏污染源;

其次,紫外线仅作为安全柜/空气的辅助消毒工具,对管道、移液器等死角无效;

长期防控依赖于水源过滤制度、移液器分区分级管理及环境监测体系的落地。操作中严格遵循生物安全规范。将应急处理转化为常态化管控,方能终结此类"实验室幽灵污染"的复发循环,保障科研数据的真实性与实验环境的安全稳定。

【相关产品】HZB364127 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-21

编制人:小灰 | 审稿人:小藻