着色菌目的分类与生物学特性、着色菌科与外硫红螺菌科的鉴别特征及光养细菌的鉴别与分类(一)(第二卷 变形菌门 Part B, Page 24))

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:189 发布时间:2025-08-28 14:44:36

一、简介

1.变形菌门(Proteobacteria)的界定,基于对16S rRNA基因序列系统发育分析结果。该门包含以下革兰氏阴性菌纲:

α-变形菌纲(Alphaproteobacteria)

β-变形菌纲(Betaproteobacteria)

γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)

δ-变形菌纲(Deltaproteobacteria)

ε-变形菌纲(Epsilonproteobacteria)

指定模式目:假单胞菌目(Pseudomonadales)

2. γ-变形菌纲是根据16S rRNA序列的系统发育分析在本卷中划定的,包含以下目:

酸硫杆菌目(Acidithiobactilates)

气单胞菌目(Aeromonadales)

交替单胞菌目(Alteromonadales)

心杆菌目(Cardiobacteriales)

心杆菌目(Cardiobacteriales)

着色菌目(Chromatiales)

肠杆菌目(Enterobacteriaes)

军团菌目(Legionellales)

甲基球菌目(Methylococcus)

海螺菌目(Oceanospirillales)

巴斯德菌目(Pasteurellales)

假单胞菌目(Pseudomonadales)

硫发菌目(Thiotrichales)

弧菌目(Vibrionales)

黄单胞菌目(Xanthomonadales)

模式目: 假单胞菌目(Pseudomonadales)。

3.着色菌目由属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)的单细胞革兰氏阴性细菌组成。

细胞形态包括球形、弧状、螺旋形或杆状,通过二分裂繁殖,可借助鞭毛运动或非运动性;部分种类含有气泡。

二、着色菌目(Chromatiales)的分类与生物学特性

本目包含,不产氧光养细菌(即光养紫色硫细菌),能够在无氧条件下,进行不产氧光合作用。

此外,还包括非光养的纯化能营养类群。

光养物种的细胞悬浮液颜色多样,包括紫-紫罗兰色、紫-红色、红色、橙-棕色、黄-棕色、棕-红色、棕色及绿色。

所有光养物种的共同特征是含有细菌叶绿素 *a* 或 *b*(参见表1),以及螺旋黄素类、奥酮类或玫红醛类胡萝卜素(表2)。

光合色素位于细胞质膜及内部膜系统中,这些膜系统源自并与细胞质膜相连,其精细结构各异。

表1.光养紫色细菌的细菌叶绿素

| 色素 | 活细胞中的吸收峰(nm) |

|---|---|

| 细菌叶绿素a | 375-378, 590, 796-805, 820-898 |

| 细菌叶绿素b | 400, 605, 835-850, 980-1030 |

表2.光养紫色细菌的类胡萝卜素类群

| 类胡萝卜素类群 | 主要成分 |

|---|---|

| 标准螺旋黄素类群 | 螺旋黄素、番茄红素、玫红素 |

| 替代螺旋黄素类群 | 球烯、球烯酮、氯黄素(螺旋黄素) |

| 奥酮类群 | 奥酮 |

| 玫红醛类群 | 玫红醛、玫红素、番茄醛、番茄红素、番茄醇、螺旋黄素 |

光养菌种能够在无氧条件下,通过光能无机自养(photolithoautotrophic)或光能有机异养(photoorganoheterotrophic)代谢方式生长。

其光合代谢与蓝细菌、藻类及绿色植物存在本质差异,不能以水作为电子供体底物。光合作用中CO₂的同化,需依赖外部电子供体的利用,如还原态硫化合物、还原态铁、分子氢或有机化合物。

当存在硫化物和光照时,着色菌目(Chromatiales)的光养成员(紫色硫细菌)会在细胞内或外形成高折射性的元素硫颗粒。

CO₂通过磷酸戊糖还原循环实现光同化。许多物种已被证实具有固氮能力。所有物种均含有细胞色素、醌类以及铁氧还蛋白型非血红素铁蛋白。

除光养能力外,该目多数物种可在微氧至有氧的黑暗环境中进行化能生长。但部分物种(如嗜水非红单胞菌 Arhodomonas aquaeolei,参见外硫红螺菌科 Ectothiorhodospiraceae)可能为纯化能营养型,无法进行光养生长。

模式属:着色菌属(Chromatium),由Perty于1852年首次描述,后经Imhoff、Süling和Petri于1998年修订。

三、着色菌目(Chromatiales)的建立

现有关于外硫红螺菌科(Ectothiorhodospiraceae)和着色菌科(Chromatiaceae)的16S rDNA序列数据,支持将这两类细菌划分为不同的科。

3.1分类学修正

外硫红螺菌科内存在不同的属,着色菌科先前的分类学划分与系统发育结果不一致。

3.2系统发育关系

两科在γ-变形菌纲中具有较近的亲缘关系,且与其他细菌明显不同,因此支持将其归为同一个目,即本文提议的着色菌目(Chromatiales)。

该目包含:

外硫红螺菌科 和 着色菌科的,光养紫色硫细菌

其纯化能营养型近缘物种(参见着色菌科章节中的图1和2)

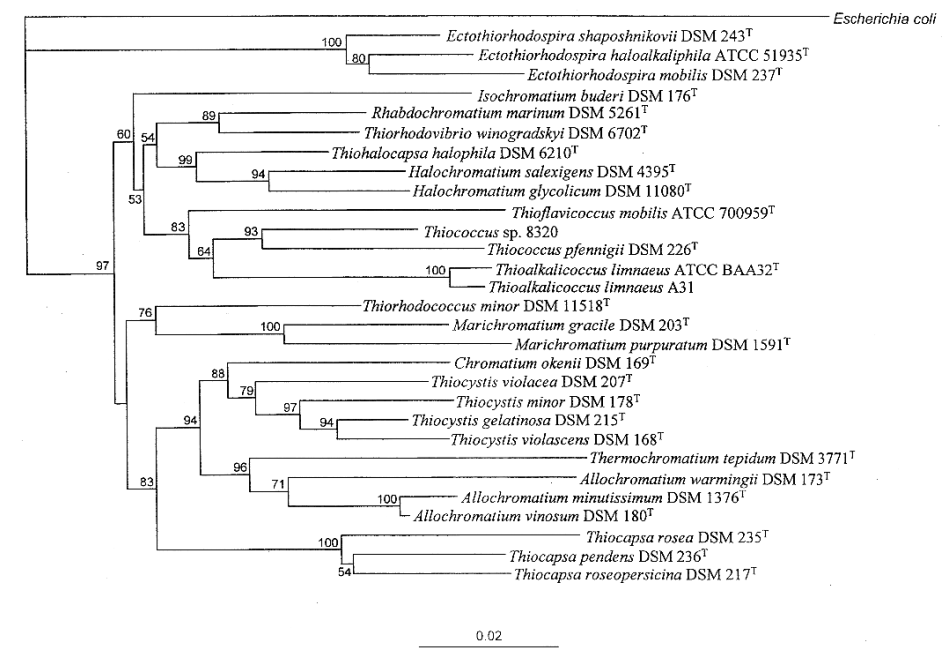

图1.着色菌科16S rDNA系统发育树,包含着色菌属(Chromatium)、囊硫菌属(Thiocystis)、异着色菌属(Allochromatium)、热着色菌属(Thermochromatium)以及嗜盐物种等色菌属(Isochromatium)、杆状着色菌属(Rhabdochromatium)、硫红弧菌属(Thiorhodovibrio)、硫盐囊菌属(Thiohalocapsa)、硫球菌属(Thiococcus)、盐着色菌属(Halochromatium)、硫红球菌属(Thiorhodococcus)和海着色菌属(Marichromatium)。为完整展示紫色硫细菌的系统发育关系,同时纳入了英硫菌属(Thiocapsa)、硫闪菌属(Thiolamprovum)和外硫红螺菌属(Ectothiorhodospira)的代表物种。所用序列数据此前已发表,序列比对、距离数据计算和系统发育树构建方法参照先前描述。

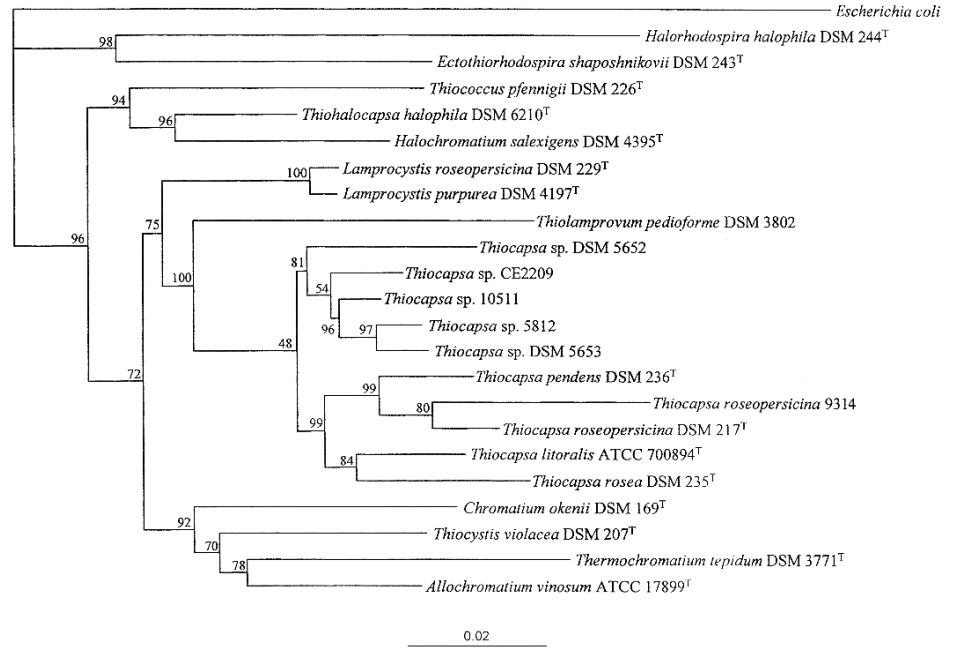

图2.着色菌科16S rDNA系统发育树,包含英硫菌属(Thiocapsa)、闪囊菌属(Lamprocystis)和硫闪菌属(Thiolamprovum)的物种。为完整展示紫色硫细菌的系统发育关系,同时纳入了外硫红螺菌科(Ectothiorhodospiraceae)及着色菌科其他属的代表物种。所用序列数据此前已发表,序列比对、距离数据计算和系统发育树构建方法参照先前描述。

3.3纯化能营养型细菌的定位

目前已知的纯化能营养型细菌均与外硫红螺菌科特异性相关。

嗜水非红单胞菌(Arhodomonas aquaeolei)的16S rDNA序列与盐红螺菌属(Halorhodospira)物种相似,但在属级水平上存在明显差异。

运动硝化球菌(Nitrococcus mobilis)和海洋亚硝化球菌(Nitrosococcus oceani)的序列显示,这些细菌与外硫红螺菌科系统发育相近,但亲缘关系远于Arhodomonas属。

四、着色菌科与外硫红螺菌科的鉴别特征

4.1传统鉴别标准

在着色菌目(Chromatiales)的光养成员中,最显著且易于区分的特征是硫化氢生长条件下单质硫(S⁰)的沉积位置:

着色菌科:硫颗粒仅形成于细胞内

外硫红螺菌科:硫颗粒仅沉积于细胞外

4.2化学组成差异

两科在醌类、脂质和脂肪酸组成上存在显著区别:

4.2.1糖脂分布

着色菌科含有多种葡萄糖脂(glucolipids)

外硫红螺菌科完全缺失此类成分

4.2.2脂多糖(LPS)结构

通过脂质A(lipid A)的核心结构可明确区分两科:

着色菌科(以研究物种为例:Allochromatium vinosum、Thermochromatium tepidum、Thiocystis violacea、Thiocapsa roseopersicina、Thiococcus pfennigii):

无磷酸骨架

唯一氨基糖:D-葡萄糖胺

末端连接:D-甘露糖

酰胺键脂肪酸:C14:0 3OH

外硫红螺菌科(以研究物种为例:Ectothiorhodospira vacuolata、E. shaposhnikovii、E. haloalkaliphila、Halorhodospira halophila):

含磷酸基团

主要氨基糖:2,3-二氨基-2,3-双脱氧-D-葡萄糖(同时含D-葡萄糖胺)

缺失D-甘露糖(替代物:D-半乳糖醛酸和D-葡萄糖醛酸)

酰胺键脂肪酸:C10:0 3OH(显著特征)

4.2.3分子生物学证据

16S rDNA序列分析进一步支持两科的分类学划分:

存在多个特征性序列标记(见表3)

整体序列相似度低

表3 着色菌科与外硫红螺菌科光养成员的鉴别特征

| 特征 | 着色菌科(Chromatiaceae) | 外硫红螺菌科(Ectothiorhodospiraceae) |

|---|---|---|

| 硫沉积位置 | 细胞内 | 细胞外 |

| 极性脂质特征a | 含多种糖脂 | 无糖脂 |

| 主要醌类a | Q8/MK8 | Q7或Q8/MK7或MK8 |

| 主要脂肪酸a: | ||

| C16:0 | 20–35% | 11–25% |

| C16:1 | 25–37% | <10% |

| C18:1 | 38–45% | 50–75% |

| 脂多糖特性b: | ||

| 主要氨基糖 | 葡萄糖胺 | 二氨基双脱氧葡萄糖 |

| 磷酸基团 | 存在 | 缺失 |

| D-甘露糖 | + | − |

| D-半乳糖醛酸 | − | + |

| D-葡萄糖醛酸 | − | + |

| 酰胺键脂肪酸 | C14:0 C14:0 3OH | C12:0 C12:0 3OH |

| 16S rDNA特征序列c: | ||

| 位点217 | T | G/Ad |

| 位点234–235 | CA | TG/CGd |

| 位点821–822 | TC | AG |

| 位点876–877 | GA | CT |

| 位点985 | A | T/Gd |

a 数据来自Imhoff和Bias-Imhoff。

b 数据来自Weckesser等人。

c 编号基于大肠杆菌16S rDNA序列。

d 线上碱基存在于外硫红螺菌属(Ectothiorhodospira)和硫红螺菌属(Thiorhodospira);线下碱基存在于紫硫菌属(Arhodomonas)和盐硫红螺菌属(Halorhodospira)。

五、着色菌目(Chromatiales)光养细菌的鉴别与分类

着色菌目(Chromatiales)光养细菌指的是,符合以下特征的γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)细菌:

1.光合色素:含有细菌叶绿素a或b(bacteriochlorophyll a/b)及多种类胡萝卜素色素(carotenoid pigments)。

2.细胞结构:具有囊状或管状的内光合膜系统(internal photosynthetic membranes)。

3.生长条件:通常在无氧(anoxic)、光照条件下进行光养生长(phototrophic growth)。多数种类能利用还原性硫化物(如H₂S、S₂O₃²⁻)作为电子供体。

A. 当硫化物(sulfide)作为电子供体与光照共存时

单质硫(S⁰)颗粒作为中间氧化产物,主要形成并储存于细胞内部(intracellularly)。

细胞通常不具多形态性,多为球形、卵形、杆状或弧状。

运动性:多数种靠极生鞭毛运动(如Chromatium),少数不运动。

储存物质:常含有聚磷酸盐(volutin)颗粒和糖原。

生长环境:主要存在于富含硫化物的静水环境中(如湖泊、池塘的厌氧区),对盐度的需求不一,从淡水到高盐水生境均有分布。

→ 着色菌科(Chromatiaceae)(也称为紫色硫细菌,Purple sulfur bacteria)

常见属:Chromatium(着色菌属), Thiocystis(囊硫菌属), Thiocapsa(英硫菌属), Allochromatium(异着色菌属), Lamprocystis(闪囊菌属)等。

B. 当硫化物(sulfide)作为电子供体与光照共存时

单质硫(S⁰)颗粒作为中间氧化产物,主要形成并沉积于细胞外部(extracellularly)(极少数情况下可出现于细胞周质空间)。

细胞形态:多为弧状、杆状或螺旋状。

运动性:靠极生鞭毛运动。

生长严格依赖盐碱环境条件(obligately require saline and alkaline growth conditions),常见于碱湖、盐田等高盐高pH环境。

→ 外硫红螺菌科(Ectothiorhodospiraceae)

常见属:Ectothiorhodospira(外硫红螺菌属), Halorhodospira(盐红螺菌属,可耐受极高盐度)。

C. 特征不符合以上A和B项

不能以硫化物作为电子供体进行光养生长。

通常以氢气(H₂)、小分子有机物等作为电子供体。

不产生单质硫颗粒。

生长通常不需要硫化物。

→ 盐杆菌科(Halorhodospiraceae) (注:此科分类地位时有变动,有时被并入外硫红螺菌科,但其代谢特征显著不同)

常见属:Halorhodospira(部分种)等。

参考文献

1.Drews, G. and Imhoff, J.F. 1991. Phototrophic purple bacteria. In Shively,and Barton, (Editors), Variations in Autotrophic Life, Academic Press,London. p. 51–97.

2.Fowler, V.J., Pfennig, N., Schubert, W. and Stackbrandt, E. 1984. Towards a phylogeny of phototrophic purple sulfur bacteria – 16S rRNA oligonucleotide cataloguing of 11 species of Chromatiaceae. Arch. Microbiol. 139: 382–387.

3.Guyoneaud, R., Su¨ling, J., Petri, R., Matheron, R., Caumette, P., Pfennig,N. and Imhoff, J.F. 1998. Taxonomic rearrangements of the genera Thiocapsa and Amoebobacter on the basis of 16S rDNA sequence analyses and description of Thiolamprovum gen. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 48:957–964.

4.Imhoff, J.F. 1984. Reassignment of the genus Ectothiorhodospira Pelsh 1936 to a new family, Ectothiorhodospiraceae fam. nov., and emended description of the Chromatiaceae Bavendamm 1924. Int. J. Syst. Bacteriol. 134:338–339.

5.Imhoff, J.F. 1988. Anoxygenic phototrophic bacteria. In Austin, (Editor),Methods in Aquatic Microbiology, Chapter 9, John Wiley & Sons Ltd.,p. 207–240.

# 翻译自:Bergeys Manual of Systematic Bacteriology (Garrity, Berner, Creig) . Volume Two:The Proteobacteria Part B The Gammaproteobacteria.(Order I. Chromatiales)

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-08-27

编制人:思琪

审稿人:小藻