光养细菌的两个重要类别及代表性类群鉴别特征(《伯杰氏系统细菌学手册》第二卷 变形菌门 Part C, Page 1-6)

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:745 发布时间:2025-07-25 13:18:19

引言

不产氧光合紫细菌是一类,主要生活于水生环境中的细菌类群,它们能在无氧条件下,通过不释放氧气的光合作用生长。这些细菌的共同特征是,具备叶绿素介导的光能传递能力,这一特性与蓝细菌、绿菌科、绿屈挠菌科及螺旋杆菌科所共有。其典型特征还包括,能够进行光能自养和光能异养生长。光合色素主要分为细菌叶绿素a或b,以及螺旋菌黄素、玫红醛、球形烯和奥酮系列的各种类胡萝卜素。这些光合色素使菌体培养物和菌落呈现独特色泽。

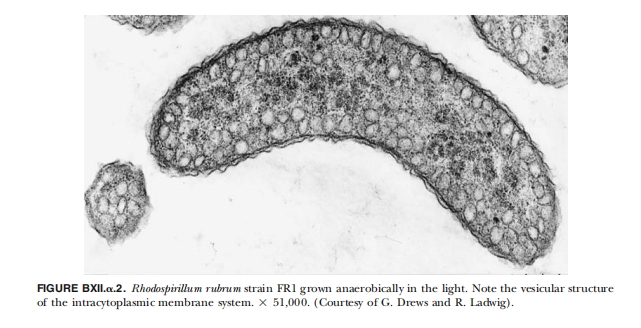

光合色素与光合作用结构位于,由细胞质膜延伸形成的内膜系统中,这些内膜包含,指状突起、囊泡、管状结构或平行/斜向排列的片层结构,其承载着光合作用装置,反应中心及其周围膜平面上分布的捕光色素-蛋白质复合体。

不产氧光合紫色细菌的光合作用,依赖于缺氧或无氧环境,因为氧气会抑制光合色素的合成,及光合装置的组装。这类细菌无法以水作为电子供体,可利用硫化物,及其他还原态硫化合物,还包括氢气和多种小分子有机物,作为光合电子供体。部分紫色光合细菌甚至能,以还原态铁作为电子供体生长。

紫色非硫细菌归属于,α-变形菌纲和β-变形菌纲,而紫色硫细菌则属于γ-变形菌纲。

诸如长形红杆菌(Erythrobacter longus)等,"含细菌叶绿素的好氧α-变形菌",表现出与光合紫色细菌截然不同的生理特性,并占据不同的生态位——氧气不会抑制这些细菌的光合色素合成。更重要的是,它们不能进行厌氧光能生长,而是严格的好氧细菌。这类微生物将在另一篇专题《含有细菌叶绿素的好氧α-变形菌纲细菌》中详述。

一、光合营养型α-变形菌纲细菌

该群为不产氧光合作用的紫色非硫细菌(PNSB),能以细菌叶绿素和类胡萝卜素,作为光合色素进行不产氧光合作用。目前已知物种均不含有气泡,其内部光合膜系统与细胞质膜相连,呈现为囊泡状、片层状或膜堆叠结构。细胞悬液可呈现绿色、米色、棕色、棕红色、红色或粉红色。光合色素包括细菌叶绿素a或b(与植醇或香叶基香叶醇酯化结合),以及多种类胡萝卜素。

大多数在富氧条件下,色素合成和内膜系统形成会受到抑制,但当氧分压低于特定阈值时则会解除抑制。细胞在无氧光照条件下,优先进行光异养生长;若提供生长因子,部分菌种能以氢气或硫化物作为光合电子供体,进行光能自养生长。部分能在微氧至有氧的黑暗环境中,进行化能异养生长,其中某些菌种对氧气极度敏感,而另一些则能在黑暗有氧条件下良好生长。部分菌株可进行发酵代谢,或以特定末端电子受体进行厌氧生长。细胞内可能储存有多糖、聚-β-羟基丁酸或聚磷酸盐等物质。通常需要维生素作为生长因子(最常见的是生物素、硫胺素、烟酸和对氨基苯甲酸)。多数菌种在添加微量酵母提取物时,生长增强,部分菌种对营养要求较为复杂。

该群细菌在自然界分布广泛,可见于淡水、海水和曝光的咸水环境中。它们偏好栖息于富含可溶性有机物、低氧分压且温度适中的水生环境,但也存在于热泉和碱性盐湖中。与紫色硫细菌和光合绿细菌不同,该群细菌很少形成明显的色斑水华。

Molisch(1907)首次详细描述了与紫色硫细菌色素特征相似、但依赖有机碳源生长的细菌,并将其归为新目——红色杆菌目(Rhodobacterales Molisch 1907),包含紫色非硫细菌(Athiorhodaceae)和紫色硫细菌(Thiorhodaceae)。此后,基于色素特征和不产氧光合作用能力,该类群被划归红色螺菌目。但分子研究表明红色螺菌科并非单系群,故建议废止该科名。

具有与紫色硫细菌相似色素的细菌由Molisch(1907年)进行了较详细的描述。他认为这些细菌(虽非硫细菌但依赖有机碳源生长)属于一个新目——红杆菌目(Rhodobacterales Molisch 1907)。该目包含紫色非硫细菌(红色无硫菌科Athiorhodaceae)和紫色硫细菌(红色硫菌科Thiorhodaceae)。Molisch将紫色硫细菌(红杆菌科Rhodobacteriaceae Migula 1900)从硫细菌目(Thiobacteria Migula 1900)中移出,此前这类生物一直与无色硫细菌(贝日阿托菌科Beggiatoaceae Migula 1900)归为一类。

自此,色素形成和不放氧光合作用被视为红杆菌目(后改称红螺菌目Rhodospirillales Pfennig与Trüper 1971)细菌分类的首要依据。由于红螺菌科(Rhodospirillaceae Pfennig与Trüper 1971)并非系统发育学上独立的细菌类群,学界建议停止使用该科名。针对含有光合色素、能进行不放氧光合作用的, 厌氧光合变形菌门α-和β-亚群的生理类群,现提出采用"紫色非硫细菌(PNSB)"这一术语。不放氧光合细菌分类学的历史沿革详见其他文献及本版《伯杰氏系统细菌学手册》第一卷。

紫色非硫光合细菌是一个高度多样且异质化的类群。基于16S rDNA序列相似性和化学分类学特征,该群落的代表菌株与非光合型严格化能异养细菌表现出密切的亲缘关系。这些相似性被视为, 部分非光合细菌从光合祖先进化而来的证据。随着遗传关系的确认,并结合化学分类学数据与生态生理特性的支持,α-变形菌纲和β-变形菌纲中的紫色非硫光合细菌已根据系统发育假说进行了分类学上的分离与重组。

值得注意的是,尽管许多紫色非硫光合细菌与严格化能营养的近缘菌种关系密切,但光合能力及光合色素的含量仍被纳入这些细菌的属级定义标准。这类细菌在生理特性上具有高度统一性,但其内部膜系统结构、16S rDNA序列相似度、细胞色素c2氨基酸序列、脂类、醌类和脂肪酸组成以及脂质A结构却存在显著差异。因此,仅依据生理和形态特征将新种划分至相应属并不恰当,必须同时考虑化学分类学特征和序列信息。此外,环境因素与生态分布特征也应纳入分类考量。

1.1 光养型α-变形菌(红螺菌目)

红螺菌目细胞形态多样,可呈弧状、螺旋状、球状或卵圆状,通过极生鞭毛运动,以二分裂方式繁殖。光合内膜系统为囊泡、片层或膜堆叠结构。细胞悬液呈米色至粉红色。光合色素为细菌叶绿素a/b(植醇或香叶基香叶醇酯化)及多种类胡萝卜素。

与其他光合α-变形菌的区别,在于化学分类学特征:可能含有泛醌、甲基萘醌或罗多醌(侧链含7-10个异戊二烯单元);特征性磷脂和脂肪酸组成以C18:1为主,辅以C16:1/C16:0、C16:0/C18:0或仅C16:0。16S rDNA序列分析表明,红色螺菌目光合α-变形菌在系统发育上与其他光合α-变形菌明显不同,但与某些纯化能异养菌亲缘密切。

光养型α-变形菌纲红螺菌目细菌的鉴别特征。 红螺菌属(Rhodospirillum)与褐螺菌属(Phaeospirillum)及其他红螺菌目光养型螺旋α-变形菌,可通过多项化学分类学特性进行区分。

这些细菌的主要醌类及细胞色素c结构存在显著差异:

大型细胞色素c2存在于深红红螺菌(Rhodospirillum rubrum)和嗜光红螺菌(Rhodospirillum photometricum)中;

小型细胞色素c2则存在于褐螺菌属物种内,表1为红螺菌目光养型α-变形菌的主要鉴别特征,表2列出了使用碳源。

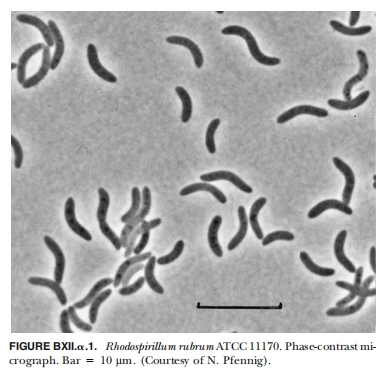

深红红螺菌(Rhodospirillum rubrum)

表1. 属于α-变形菌纲(红螺菌目和盐场红嗜盐菌)的螺旋形不产氧光合细菌的鉴别特性

| 特性 | Rhodospirillum rubrum | Rhodospirillum photometricum | Phaeospirillum fulvum | Phaeospirillum molischianum | Rhodopila globiformis | Rhodocista centenaria |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 细胞直径(μm) | 0.8-1.0 | 1.1-1.5 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.6-1.8 | 1.0-2.0 |

| 内部膜系统 | 囊泡 | 堆叠 | 堆叠 | 堆叠 | 囊泡 | 层状 |

| 运动性 | + | + | + | + | + | + |

| 颜色 | 红色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 紫红色 | 粉色 |

| 细菌叶绿素 | a | a | a | a | a | a |

| 生长因子 | 生物素 | 尼古丁酰胺 | 对氨基苯甲酸 | 氨基酸 | 生物素,对氨基苯甲酸 | 生物素,B12 |

| 好氧生长 | + | - | - | - | (+) | + |

| 硫化物氧化 | + | - | - | - | - | - |

| 盐需求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 最适温度(℃) | 30-35 | 25-30 | 25-30 | 30 | 30-35 | 40-45 |

| 最适pH值 | 6.8-7.0 | 6.5-7.5 | 7.3 | 7.3 | 4.8-5.0 | 6.8 |

| 栖息地 | 淡水 | 淡水 | 淡水 | 淡水 | 淡水,酸泉 | 淡水,温泉 |

| DNA中G+C的摩尔百分比 | 63.8-65.5 | 64.8-65.8 | 64.3-65.3 | 60.5-64.8 | 66.3 | 69.9 |

| 细胞色素c大小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 未定 |

| 主要醌类 | Q-10, RQ-10 | Q-8, RQ-8 | Q-9, MK-9 | Q-9, MK-9 | Q-9/10, MK-9/10; RQ-9/RQ10 | Q-9 |

| 主要脂肪酸: | ||||||

| C14:0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | 未定 |

| C16:0 | 14 | 25.2 | 15.1 | 18.1 | 9.3 | 未定 |

| C16:1 | 27.1 | 22.2 | 25.8 | 36.5 | 4.7 | 未定 |

| C18:0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 未定 |

| C18:1 | 54.8 | 51 | 54.5 | 43.5 | 74.4 | 未定 |

| 特性 | Rhodovibrio salinarum | Rhodovibrio sodomensis | Roseospirillum parvum | Rhodospira trueperi | Roseospira mediosalina | Rhodothalassium salexigens |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 细胞直径(μm) | 0.8-0.9 | 0.6-0.7 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 0.6-0.7 |

| 内部膜系统 | 囊泡 | 囊泡 | 层状 | 囊泡 | 囊泡 | 层状 |

| 运动性 | + | + | + | + | + | + |

| 颜色 | 红色 | 粉色 | 粉色 | 米色 | 粉色 | 红色 |

| 细菌叶绿素 | a | a | a | b | a | a |

| 生长因子 | 钴胺素 | 钴胺素 | 钴胺素 | 生物素,硫胺素,泛酸 | 硫胺素,对氨基苯甲酸,尼古丁酰胺 | 谷氨酸 |

| 好氧生长 | + | + | (+) | - | (+) | + |

| 硫化物氧化 | - | nd | + | + | + | - |

| 盐需求 | 8-12% (3-24) | 12% (6-20) | 1-2% (>6.0%) | 2% (0.5-5) | 4-7% (0.5-15) | 6-8% (5-20%) |

| 最适温度(℃) | 42 | 35-40 | 30 | 25-30 | 30-35 | 40 |

| 最适pH值 | 7.5-8.0 | 7 | 7.9 | 7.3-7.5 | 7 | 6.6-7.4 |

| 栖息地 | 盐田 | 盐湖 | 海洋沉积物 | 海洋沉积物 | 咸水温泉 | 盐田 |

| DNA中G+C的摩尔百分比 | 67.4 | 66.2-66.6 | 71.2 | 65.7 | 66.6 | 64 |

| 细胞色素c大小 | 无 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |

| 主要醌类 | Q-10, MK-10 | 未定 | 未定 | Q-7, MK-7 | 未定 | Q-10, MK-10 |

| 主要脂肪酸: | ||||||

| C14:0 | 1 | 未定 | 未定 | 7.5 | 未定 | 3.8 |

| C16:0 | 7.4 | 未定 | 未定 | 27.9 | 未定 | 16.1 |

| C16:1 | 0.3 | 未定 | 未定 | 1.2 | 未定 | 1.5 |

| C18:0 | 23 | 未定 | 未定 | 1.2 | 未定 | 17.8 |

| C18:1 | 35.2 | 未定 | 未定 | 60.7 | 未定 | 59.9 |

符号说明: 1.+,多数菌株呈阳性;一,多数菌株呈阴性;(+) ,仅微弱生长或需微需氧条件;nd,未测定; 2.Q7,泛醌7;Q8,泛醌8;Q9,泛醌9;Q-10,泛醌10;Q—9/10,泛醌9和10;MK-7,甲基萘醌7;MK-9,甲基萘醌9;MK-10,甲基萘醌10;MK-9/10,甲基萘醌9和10;RQ-8,玫红醌8;RQ-10,玫红醌10;RQ9/10,玫红醌9和10。

表2. 螺旋形厌氧光合细菌(属于Alphaproteobacteria,包括Rhodospirillales和Rhodothalassium salexigens)使用的碳源和电子供体

| 源/供体 | Rhodospirillum rubrum | Rhodospirillum photometricum | Phaeospirillum molischianum | Phaeospirillum fulvum | Rhodopila globiformis | Rhodocista centenaria | Rosospirillum parvum | Rhodospira trueperi | Roseospira medialisina | Rhodothalassium salexigens |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 碳源: | ||||||||||

| 醋酸盐 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |

| 精氨酸 | + | - | + | + | - | nd | nd | nd | + | - |

| 异戊酸盐 | + | + | + | + | - | + | + | + | - | nd |

| 电子供体: | ||||||||||

| 氢气 | + | + | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |

| 硫化物 | + | - | - | - | nd | nd | + | + | + | - |

| 硫磺 | - | - | - | - | nd | nd | - | - | - | - |

| 亚硫酸盐 | - | - | - | - | nd | + | - | - | - | nd |

分类学评述

红螺菌目中的光养α-变形菌多数曾归类为红螺菌属,具有螺旋形态,包括红螺菌属、褐螺菌属、玫瑰螺旋菌属(Roseospira)、玫瑰螺菌属(Roseospirillum)、红囊菌属(Rhodocista)、红弧菌属(Rhodovibrio)、红海菌属(Rhodothalassium)和红螺杆菌属(Rhodospira)。该组中唯一的非螺旋形代表是,球形红球状菌(Rhodopila globiformis)。

基于16S rDNA序列分析,这种嗜酸光养菌与化学营养型的醋杆菌属(Acetobacter)和嗜酸菌属(Acidiphilium)亲缘关系密切,已被归入醋杆菌科(Acetobacteraceae)。

此外,红螺菌目光养α-变形菌,与该目多种化学营养型细菌存在近缘关系:例如褐螺菌属与趋磁螺菌(Magnetospirillum magnetotacticum)序列相似度高,而百年红囊菌(Rhodocista centenaria)则与固氮螺菌属(Azospirillum)亲缘性强。目前研究显示,盐生红海菌(Rhodothalassium salexigens)因16S rDNA序列与其他α-变形菌等距,尚不能明确归入红螺菌科(Rhodospirillaceae),暂列于此但需进一步研究确认。

1.2光合α-变形菌纲(根瘤菌目Rhizobiales)

光合型α-变形菌纲(根瘤菌目)细胞呈卵圆至杆状,极生鞭毛运动,具有极性生长和出芽繁殖特性。其光合内膜系统,由平行于并紧贴细胞质膜的片层结构组成。光合色素包括细菌叶绿素a或b(与植醇或香叶基香叶醇酯化结合)及多种类胡萝卜素。细胞悬液可呈现棕色、棕红色、红色或粉红色;含细菌叶绿素b的菌株则呈绿色至橄榄绿色。其特征性磷脂组成中,C18:1(十八碳单烯酸)为优势脂肪酸,其他主要组分包括C16:1或C16:0、C16:0与C18:0的组合,或仅含C16:0(见表3)。

表3. 属于根瘤菌目(Rhizobiales)的不产氧光合紫色细菌的鉴别特征

| 特征 | Rhodomicrobium vannielii | Rhodobium orientis | Rhodobium marinum | Rhodoplanes roseus | Rhodoplanes elegans | Rhodopseudomonas palustris |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 细胞直径(μm) | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 1 | 0.8-1.0 | 0.6-0.9 |

| 芽殖类型 | 管状出芽 | 固着型 | 固着型 | 固着型 | 管状出芽 | 管状出芽 |

| 玫瑰花结形成 | 复杂聚集体 | - / + | - | - | + | + |

| 内膜系统 | 叶绿体 | 叶绿体 | 叶绿体 | 叶绿体 | 叶绿体 | 叶绿体 |

| 运动性 | + | + | + | + | + | + |

| 培养物颜色 | 橙棕色至红色 | 粉色至红色 | 粉色至红色 | 粉色 | 粉色 | 棕红色至红色 |

| 细菌叶绿素 | a | a | a | a | a | a |

| 盐需求 | 无 | 4-5% | 1-5% | 无 | 无 | 无 |

| 最适pH | 6 | 7.0-7.5 | 6.9-7.1 | 7.0-7.5 | 7 | 6.9 |

| 最适温度 | 30 | 30-35 | 25-30 | 30 | 30-35 | 30-37 |

| 硫酸盐同化 | + (APS) | nd | + | nd | nd | + (PAPS) |

| 好氧暗生长 | nd | + | - | + | + | +/- |

| 反硝化作用 | nd | + | - | + | + | +/- |

| 果糖发酵 | nd | - | + | - | - | - |

| 光自养生长 | H₂, 硫化物 | 硫代硫酸盐 | 硫化物 | 硫代硫酸盐 | 硫代硫酸盐 | H₂, 硫代硫酸盐, 硫化物 |

| 生长因子 | 无 | 叶酸, 对氨基苯甲酸 | nd | 尼克酸 | 硫胺素, 对氨基苯甲酸 | 对氨基苯甲酸 (叶酸) |

| 利用: | ||||||

| 苯甲酸 | - | - | - | - | - | + |

| 柠檬酸 | - | - | +/- | + | + | + |

| 甲酸 | +/- | - | (+) | - | - | - |

| 葡萄糖 | - | + | + | - | - | - |

| 酒石酸 | - | - | - | + | + | - |

| 硫化物 | + | - | - | - | - | + |

| 硫代硫酸盐 | nd | + | (+) | - | - | + |

| DNA中G+C的摩尔百分比 | 61.8-63.8 | 65.2-65.7 | 62.4-64.1 | 66.8 | 69.6-69.7 | 64.8-66.3 |

| 细胞色素c₂大小 | 小 | nd | nd | nd | nd | 大 |

| 主要醌类 | Q-10, RQ-10 | Q-10, MK-10 | Q-10, MK-10 | Q-10, RQ-10 | Q-10, RQ-10 | Q-10 |

| 主要脂肪酸 | ||||||

| C14:0 | 2.4 | nd | 0.4 | nd | nd | trace |

| C16:0 | 3.7 | nd | 1.9 | nd | nd | 5.2 |

| C16:1 | 0.6 | nd | 0.5 | nd | nd | 3.1 |

| C18:0 | 3.6 | nd | 14.1 | nd | nd | 7.3 |

| C18:1 | 85.6 | nd | 69 | nd | nd | 79.7 |

| 特征 | Rhodopseudomonas cryptolactis | Rhodopseudomonas julia | Rhodopseudomonas rhodobacensis | Rhodoblastus acidophilus | Blastochloris viridis | Blastochloris sulfuoridis |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 细胞直径(μm) | 1 | 1.0-1.5 | 0.4-0.6 | 1.0-1.3 | 0.6-0.9 | 0.5-0.9 |

| 芽殖类型 | 固着型 | 固着型 | 固着型 | 固着型 | 管状出芽 | 固着型 |

| 玫瑰花结形成 | + | + | + | - | + | + |

| 内膜系统 | 层片 | 层片 | 层片 | 层片 | 层片 | 层片 |

| 运动性 | + | + | + | + | + | + |

| 培养物颜色 | 红色 | 粉红色 | 红色 | 红到橙红色 | 绿到橄榄绿 | 橄榄绿 |

| 细菌叶绿素 | a | a | a | a | b | b |

| 盐需求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 最适pH | 6.8-7.2 | 6.0-6.5 | 5.5 | 5.5-6.0 | 6.5-7.0 | 7 |

| 最适温度 | 38-40 | 25-35 | -28 | 25-30 | 25-30 | 28-30 |

| 硫酸盐同化 | nd | - | + | + (APS) | + (PAPS) | - |

| 好氧黑暗生长 | + | + | + | + | (+) | (+) |

| 反硝化作用 | nd | nd | 硝酸盐还原 | - | - | - |

| 果糖发酵 | nd | nd | nd | - | nd | nd |

| 光自养生长 | - | 硫化物,硫 | nd | H₂ | - | 硫代硫酸盐,硫化物 |

| 生长因子 | B₁₂, 尼克酸, p-氨基苯甲酸 | 无 | p-氨基苯甲酸 | 无 | 生物素, p-氨基苯甲酸 | 生物素, p-氨基苯甲酸, 吡哆醇 |

| 利用: | ||||||

| 苯甲酸盐 | - | - | - | - | - | - |

| 柠檬酸盐 | - | - | - | - | - | - |

| 甲酸盐 | - | + | + | - | - | - |

| 葡萄糖 | - | + | - | - | (+) | + |

| 酒石酸盐 | - | - | + | - | - | - |

| 硫化物 | - | + | nd | - | - | + |

| 硫代硫酸盐 | - | nd | - | - | - | + |

| DNA中G+C摩尔百分比 | 68.8 | 63.5 | 65.4 | 62.2-66.8 | 66.3-71.4 | 67.8-68.4 |

| 细胞色素c₂大小 | nd | nd | nd | 小 | 小 | nd |

| 主要醌类 | nd | nd | Q-10 | Q-10, MK-10, RQ-10 | Q-9, MK-9 | Q-8/10, MK-7/8 |

| 主要脂肪酸 | ||||||

| C14:0 | nd | nd | nd | 0.8 | 0.5 | 2.5 |

| C16:0 | nd | nd | 11.7 | 14.8 | 8.4 | 8.6 |

| C16:1 | nd | nd | 9.5 | 37.2 | 5.5 | 9.2 |

| C18:0 | nd | nd | 7.8 | 0.8 | 2.2 | 1.7 |

| C18:1 | nd | nd | 66.1 | 46 | 74.6 | 76.5 |

与其他光养α-变形菌的区别。根瘤菌目光养α-变形菌,通过多项化学分类学特性,区别于其他紫色非硫细菌,最显著的是出芽繁殖模式,及平行于细胞质膜的片层内膜系统。其醌类组成多样:或仅含泛醌,或泛醌与紫醌/甲基萘醌共存,或三者兼具。多数种侧链含10个异戊二烯单元(绿突菌属Blastochloris除外)。已知菌种携带小型或大型"线粒体型"细胞色素c2。

根瘤菌目光养α-变形菌的鉴别特征。红微菌属(Rhodomicrobium)通过形成丝状柄和独特生长周期显著区别于该目其他光养α-变形菌。rRNA/DNA杂交研究明确其与紫色非硫细菌的差异(Gillis等,1982)。基于16S rDNA序列分析,普通生丝微菌(Hyphomicrobium vulgare)是其最近似种(Kawasaki等,1993)。其他鉴别特征包括脂质A组成、极性脂质及脂肪酸谱。表3展示了红假单胞菌属(Rhodopseudomonas)、红杆菌属(Rhodobium)、红游菌属(Rhodoplanes)、绿突菌属、红芽菌属(Rhodoblastus)和红微菌属的属种鉴别特性,表4列出了这些菌种可利用的碳源。

表4. 属于Rhizobiales目厌氧光合紫色细菌的生长底物

| 源/供体 | Rhodopseudomonas palustris | Rhodopseudomonas brennerae | Rhodopseudomonas palustris | "Rhodopseudomonas cryptoplatensis" | Rhodoblastus acidophilus | Blastochloris viridis | Blastochloris sulfurea | Rhodomicrobium vannielii | Rhodoplanes elegans | Rhodopila oriensis |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 碳源: | ||||||||||

| 醋酸盐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 天冬氨酸 | +/- | nd | + | - | - | - | nd | nd | - | nd |

| 苯甲酸盐 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 丁酸盐 | + | + | + | nd | +/- | - | + | + | + | + |

| 戊酸盐 | + | nd | - | nd | +/- | - | nd | nd | - | + |

| 己酸盐 | + | nd | - | nd | - | nd | nd | + | - | - |

| 柠檬酸盐 | +/- | - | - | nd | +/- | - | - | - | + | - |

| 乙醇 | +/- | - | + | nd | +/- | - | - | + | - | - |

| 甲酸盐 | + | - | + | nd | +/- | - | - | +/- | - | - |

| 果糖 | +/- | - | - | - | - | - | - | - | + | + |

| 延胡索酸盐 | + | + | + | nd | + | + | + | + | + | + |

| 葡萄糖 | +/- | - | - | - | +/- | + | - | - | + | + |

| 谷氨酸盐 | - | - | - | - | - | + | nd | - | - | +/- |

| 甘油 | + | nd | nd | nd | +/- | + | + | - | - | nd |

| 甘油醛 | + | nd | nd | + | nd | nd | nd | - | - | nd |

| 乳酸盐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 苹果酸盐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 曼尼托尔 | +/- | nd | - | nd | +/- | - | - | - | +/- | + |

| 甲醇 | +/- | - | - | nd | - | - | + | +/- | - | - |

| 丙二酸盐 | + | - | nd | nd | - | - | + | + | - | +/- |

| 丙酮酸盐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 山梨醇 | + | nd | + | nd | + | + | + | - | - | + |

| 琥珀酸盐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 酒石酸盐 | - | + | - | nd | +/- | +/- | - | - | + | + |

| 异戊酸盐 | + | nd | nd | - | - | - | + | + | + | + |

| 电子供体: | ||||||||||

| 硫化物 | + | nd | + | nd | - | - | + | + | - | - |

| 硫磺 | + | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - |

| 亚硫酸盐 | + | nd | nd | nd | - | - | + | + | + | + |

分类学评述。根瘤菌目光养α-变形菌多数曾归类为红假单胞菌属,为杆状可运动细胞,现重新划分为红假单胞菌属、红杆菌属、红游菌属、红芽菌属、绿突菌属及经典的红微菌属。16S rDNA序列分析表明,该目光养α-变形菌与其他光养α-变形菌类群界限清晰,但与根瘤菌目部分化学营养型α-变形菌亲缘密切(如沼泽红假单胞菌Rhodopseudomonas palustris与硝化杆菌属Nitrobacter)。现行分类体系(Garrity等)将红微菌属、绿突菌属和红游菌属归入生丝微菌科(Hyphomicrobiaceae),红杆菌属归入红杆菌科(Rhodobiaceae),红假单胞菌属与红芽菌属归入慢生根瘤菌科(Bradyrhizobiaceae)。

1.3光合型α-变形菌纲(红杆菌目)

细胞呈卵圆至杆状,通过极生鞭毛运动或不可运动,通过二分裂增殖,或表现为极性生长与出芽生殖。其内部光合膜由囊泡或片层结构构成。细胞悬液颜色随生长条件变化,可呈现黄色、米色、棕色、棕红至红色不等。光合色素包括与植醇酯化的细菌叶绿素a及球烯系列类胡萝卜素。在富氧条件下,色素合成与内膜系统形成会受到抑制,但在低氧张力环境下可解除抑制。

该类细菌在无氧光照条件下优先进行光异养生长。若提供生长因子,可能以分子氢、硫化物、硫代硫酸盐及亚铁离子作为光合电子供体进行光自养生长。多数物种能在微氧至有氧条件下进行化能异养生长(黑暗环境)。此外还可通过发酵进行厌氧黑暗生长,或依赖氧化剂进行厌氧生长。

与其他光合型α-变形菌纲的区别:

红杆菌目光合型α-变形菌纲,典型化学分类学特征包括:侧链含10个异戊二烯单元的泛醌(Q-10)、大分子可溶性细胞色素c2、以C18:1为主的饱和及单不饱和C16-C18脂肪酸,以及由葡萄糖胺构成、通过酰胺键连接3-氧代-14:0和/或3-羟基-14:0、通过酯键连接3-羟基-10:0的含磷酸脂质A结构。

红杆菌目光合型α-变形菌纲的属间鉴别。 红杆菌属(Rhodobacter)与红微菌属(Rhodovulum)的典型特征为卵圆至杆状细胞形态、囊状内膜系统(除Rhodobacter blasticus外)及球烯系列类胡萝卜素。红杆菌属与红微菌属的核心区别在于前者生长不需高浓度NaCl(属淡水菌典型特征),但某些种可能需微量钠离子(如Rhodobacter sphaeroides最适生长需4 mM氯化钠)。新种Rhodobaca bogoriensis是从非洲苏打湖分离的嗜碱轻度嗜盐菌,系统发育归属于本类群。

系列鉴别特征:

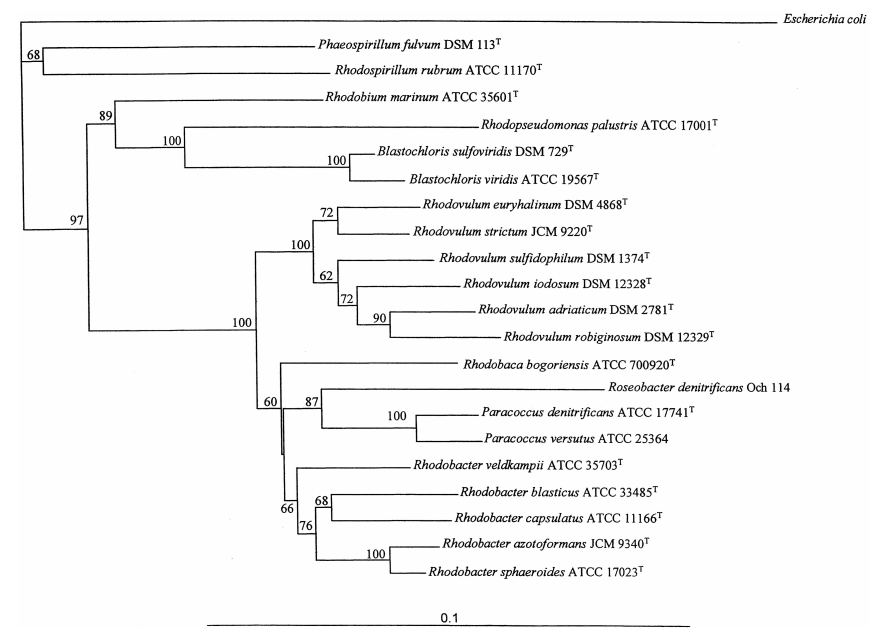

所有研究菌株均含大分子细胞色素c2和单一泛醌Q-10;硫酸盐同化菌株通过3'-磷酸腺苷-5'-磷酰硫酸途径(PAPS);脂多糖的脂质A部分仅含葡萄糖胺,具有磷酸基团、酰胺键连接的3-羟基-14:0和/或3-氧代-14:0,以及酯键连接的3-羟基-10:0。通过16S rDNA序列分析(图1)和DNA-DNA杂交可区分红杆菌属、红微菌属和红碱菌属(Rhodobaca),各属鉴别特征见表5。

图1. 基于16S rDNA序列的Rhodobacter属物种及红杆菌目(Rhodobacterales)相关α-变形菌纲的邻接法系统发育树。使用大肠杆菌(Escherichia coli)序列作为外类群对树进行根定。标尺条代表10%的核苷酸替换。

表5. 红杆菌属(Rhodobacter)、红碱菌属(Rhodobaca)和红微菌属(Rhodovulum)的鉴别特征

| 特征 | 红微菌属(Rhodovulum) | 红杆菌属(Rhodobacter) | 红碱菌属(Rhodobaca) |

|---|---|---|---|

| 最适生长需盐 | + | - | + |

| 最适pH | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 | 9 |

| 硫化物的最终氧化产物 | SO₄²⁻ | S⁰/SO₄²⁻ | S⁰ |

| 可利用的底物: | |||

| 甲酸盐 | + | + / – | – |

| 硫代硫酸盐 | + | + / – | nd |

| 极性脂质组成: | |||

| 磷脂酰胆碱 | – | + / – | nd |

| 硫脂 | + | + / – | nd |

| 基因组DNA的G+C含量(mol%) | 62–69 | 64–70 | 58.8 |

| 光捕获复合体 | LHI和LHII | LHI和LHII | LHI |

| 自然生境 | 高盐和海洋环境 | 淡水和陆地环境 | 碱湖 |

| 16S rRNA特征(对应大肠杆菌序列的位置): | |||

| 359 | A | G | G |

| 408 | C | C | C |

| 578 | G | A | G |

| 1311 | C | G | G |

| 1353–1355 | CCT | CCT | CCG |

| 1365–1367 | ACG | ACG | CCG |

| 1473 | A | G | G |

| 1449–1452 | TTC/AG | GCAA | CAAT |

分类学评述

红杆菌目光合型α-变形菌纲,在系统发育上与其他光合型α-变形菌明显分离,但与红杆菌目非光合型α-变形菌亲缘密切。该类群曾统称为红假单胞菌(Rhodopseudomonas),现划分为红杆菌属、红微菌属和红碱菌属。红杆菌属为淡水菌,而红微菌属与红碱菌属为典型海洋菌,各属具有独特的16S rDNA序列。

DNA-DNA杂交研究证实:Rhodobacter veldkampii的21个菌株具有种水平特异性,同时揭示该群海洋分离株的多样性。研究还证实Rhodobacter sphaeroides的反硝化菌株与非反硝化菌株属同种(类似地,海洋嗜盐分离株与Rhodovulum euryhalinum具有高同源性,但与Rhodovulum sulfidophilum、Rhodobacter sphaeroides及Rhodobacter capsulatus显著差异。

反硝化菌Rhodobacter azotoformans的4个菌株,与Rhodobacter sphaeroides的DNA杂交率为40-50%,其模式株16S rDNA相似性为98.3%。Rhodovulum strictum菌株与Rhodovulum euryhalinum的16S rDNA相似性达96.8%,但DNA杂交率低于30%。

综上,红杆菌属与红微菌属的物种划分不仅基于表型特征,更得到16S rDNA序列与DNA杂交数据的充分支持。该光合类群三个属目前归类于红杆菌目红杆菌科。

二、光养型β-变形菌纲(红环菌目与伯克霍尔德菌目)

该菌群为不产氧光合作用的紫色非硫细菌,能以细菌叶绿素和类胡萝卜素作为光合色素。细胞形态从直杆状到弯曲杆状或环形,可借极生鞭毛运动,通过二分裂繁殖,不具气囊。与其他紫色光合细菌相比,其内部光合膜系统发育程度较低,仅表现为细小的指状突起且常不明显。

该类细菌最适生长条件为光照下的厌氧光异养模式。不能以还原态硫化合物作为光合电子供体,且低浓度硫化物即可抑制其生长。能以硫酸盐作为唯一硫源,通过5'-磷酸腺苷酰硫酸(APS)中间体进行同化还原。谷氨酰胺合成酶/谷氨酸合酶反应以NADH为辅底物,并含有高电位铁硫蛋白。

这类光养型β-变形菌,多分布于光照充足、有机物富集、营养盐丰富且缺氧的静水水体。

光养型β-变形菌具有8个异戊二烯单元侧链的泛醌、甲基萘醌(或罗多醌)衍生物(Q-8、RQ-8与MK-8)。其特有的"小型"细胞色素c551通常在着色菌科和外硫红螺菌科中发现,而光养型α-变形菌中未见。其磷脂和脂肪酸组成特征表现为:在所有紫色光合细菌中C16脂肪酸(C16:0与C16:1)占比最高,而C18:1含量极低。脂多糖的脂质A组分中特征性含有大量磷酸基团和酰胺键连接的3-羟基癸酸(3-OH-C-10),但发酵红长命菌中检测到的是3-OH-C-8:0。

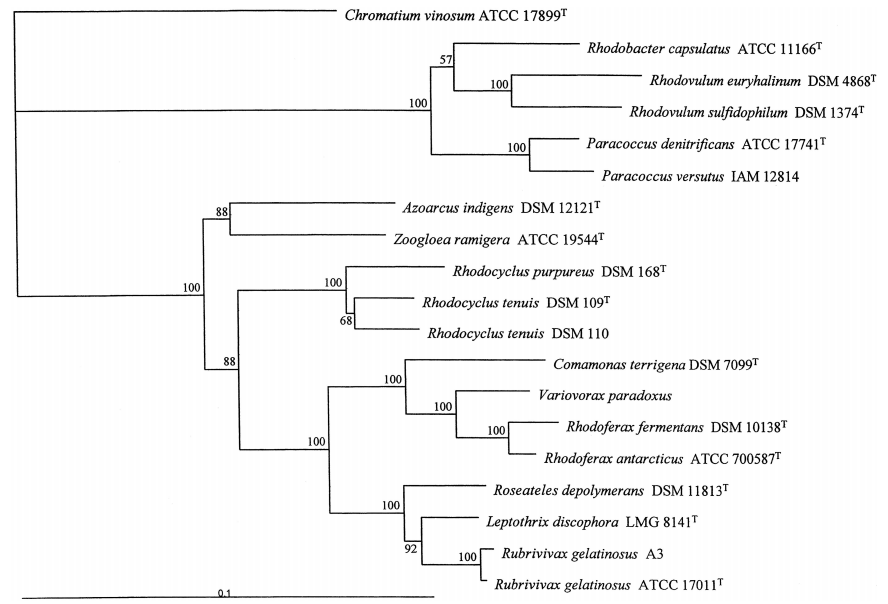

光养β-变形菌纲的鉴别。目前已知的光养β-变形菌包含3个属共5个物种。表6列出了这些属和种的鉴别特征,表7列出了这些种使用的碳源。基于16S rDNA序列构建的系统发育关系见图2。

表6. 红环菌属(Rhodocyclus)、红弧菌属(Rubrivivax)和红育菌属(Rhodoferax)各菌种的鉴别特征

| 特征 | 深红红环菌(R. purpureus) | 纤细红环菌(R. tenuis) | 胶状红弧菌(R. gelatinosus) | 发酵红育菌(R. fermentans) | 南极红育菌(R. antarcticus) |

|---|---|---|---|---|---|

| 细胞直径(μm) | 0.6–0.7 | 0.3–0.5 | 0.4–0.7 | 0.6–0.9 | 0.7 |

| 细胞形态 | 半圆至圆形 | 弯曲杆状 | 直杆至弯曲杆状 | 弯曲杆状 | 弯曲杆状 |

| 运动性 | – | + | + | + | + |

| 黏液产生 | – | + | + | – | – |

| 颜色 | 紫红至紫罗兰色 | 棕红或紫罗兰色 | 棕色 | 桃棕色 | 桃棕色 |

| 主要类胡萝卜素 | 红菌红素、红菌红素醛 | 红菌红素、红菌红素醛、番茄红素b | 球烯、羟基球烯、螺菌黄素 | 球烯、羟基球烯、螺菌黄素 | 可能为球烯和羟基球烯 |

| 生长因子 | B12、对氨基苯甲酸、生物素 | 无 | 需硫胺素、生物素 | 需硫胺素、生物素 | 生物素 |

| 明胶液化 | – | – | + | + | nd |

| 果糖发酵 | – | – | – | + | – |

| 淀粉水解 | nd | nd | + | – | nd |

| Tween 80 裂解 | nd | nd | + | – | nd |

| 碳源利用: | |||||

| 苯甲酸盐 | + | – | – | – | – |

| C10–C18脂肪酸 | – | + | + | nd | nd |

| 柠檬酸盐 | – | – | + | + | + |

| 甘露醇 | – | – | – | + | – |

| 山梨醇 | – | – | + | + | nd |

| 固氮作用 | – | + | + | + | + |

| 延胡索酸还原酶活性: | |||||

| 以还原甲基紫精为底物 | 高 | 高 | 高 | 低 | nd |

| 以FMNH2为底物 | 低 | 低 | 低 | 高 | nd |

| 主要脂肪酸(%): | |||||

| C16:0 | 33–35 | 33–36 | 24–35 | 33–39 | nd |

| C16:1 | 40–45 | 43–50 | 35–45 | 52–54 | nd |

| C18:0 | <1 | <1 | 1–3 | <1 | nd |

| C18:1 | 18 | 15–18 | 16–25 | 5 | nd |

| 3-羟基脂肪酸 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 8:0 | nd |

| 主要醌类 | Q-8 + MK-8 | Q-8 + MK-8 | Q-8 + MK-8 | Q-8 + RQ-8 | nd |

| DNA的G+C含量(mol%): | |||||

| HPLC法 | 65.1 | 64.1–64.8 | 71.2–72.1 | 59.8–60.3 | nd |

| Bd法 | 65.3 | 64.8 | 70.5–72.4 | nd | nd |

| Tm法 | 67.7 | 64.4–67.2 | 70.2–71.9 | nd | 61.5 |

表7. 红环菌属(Rhodocyclus)、红长命菌属(Rubrivivax)与红育菌属(Rhodoferax)的碳源与电子供体

| 源/供体 | Rhodocylus purpureus | Rhodocylus tenuis | Rubrivax gelatinosus | Rhodoferax fermentans | Rhodoferax antarcticus |

|---|---|---|---|---|---|

| 碳源: | |||||

| 醋酸盐 | + | + | + | + | + |

| 精氨酸 | - | - | nd | - | nd |

| 天冬氨酸 | + | + | + | + | + |

| 苯甲酸盐 | + | - | - | - | - |

| 丁酸盐 | + | + | +/- | + | + |

| 戊酸盐 | + | + | nd | - | - |

| 己酸盐 | - | +/- | nd | - | - |

| 柠檬酸盐 | - | - | + | - | + |

| 乙醇 | - | +/- | + | +/- | - |

| 甲酸盐 | - | - | +/- | - | - |

| 果糖 | - | - | + | + | + |

| 延胡索酸盐 | + | + | + | + | + |

| 葡萄糖 | - | - | + | + | + |

| 谷氨酸盐 | - | - | + | + | - |

| 甘油 | - | - | - | - | - |

| 甘油醛 | - | - | nd | - | - |

| 乳酸盐 | - | + | + | +/- | + |

| 苹果酸盐 | + | + | + | + | + |

| 曼尼托尔 | - | - | nd | - | nd |

| 甘露糖 | - | - | + | + | - |

| 甲醇 | - | - | +/- | - | - |

| 佩拉贡酸盐 | - | + | nd | nd | nd |

| 丙二酸盐 | - | +/- | +/- | - | - |

| 丙酮酸盐 | + | + | + | + | + |

| 山梨醇 | - | nd | - | + | nd |

| 琥珀酸盐 | - | - | + | + | + |

| 酒石酸盐 | - | - | +/- | - | nd |

| 异戊酸盐 | - | + | + | nd | - |

| 电子供体: | |||||

| 氢气 | + | + | + | nd | + |

| 硫化物 | - | - | - | - | - |

| 硫磺 | - | - | - | nd | - |

| 亚硫酸盐 | - | - | - | - | - |

图2. 基于16S rDNA序列的红环菌属(Rhodocyclus)、红嗜菌属(Rhodoferax)、红长命菌属(Rubrivivax)物种与β-变形菌纲纯化能营养代表菌株的邻接法系统发育树。以着色菌属(Chromatium vinosum)序列作为外类群进行树根定位。标尺条代表10%的核苷酸替换率。

分类学评述

在明确光养β-变形菌的系统发育关系之前,曾与光养α-变形菌一同归属于红螺菌科。其中三个物种曾命名为:胶状红假单胞菌(Rhodopseudomonas gelatinosa)、纤细红螺菌(Rhodospirillum tenue)以及绛红红环菌(Rhodocyclus purpureus)。除明显的系统发育差异外,这两类细菌在多项化学分类学特征上存在显著区别。因此,纤细红螺菌被重新归类为纤细红环菌(Rhodocyclus tenuis),胶状红假单胞菌也转入该属更名为胶状红环菌(Rhodocyclus gelatinosus)。后因其与绛红红环菌的系统发育距离较远,被划归新属胶状红长命菌(Rubrivivax gelatinosus)。此后新发现的β-变形菌纲成员,包括发酵红嗜热菌(Rhodoferax fermentans)及其同属新种南极红嗜热菌(Rhodoferax antarcticus)。基于16S rDNA序列分析,光养β-变形菌在β-变形菌纲内形成不同进化分支:红环菌属归属于红环菌目红环菌科;红嗜热菌属归类于伯克霍尔德菌目丛毛单胞菌科;红长命菌属目前暂列于伯克霍尔德菌目中的未定位分类单元。

三、光养γ-变形菌纲(着色菌目)

这类紫色硫细菌能在无氧条件下进行不产氧的光合作用,优先以还原态硫化合物作为光合电子供体,并可通过光能自养生长,属于γ-变形菌纲。它们属于无氧光养细菌,细胞质膜及由质膜衍生形成的多种内膜系统中含有菌绿素a或b,以及各类类胡萝卜素作为光合色素。

该群体分类上归属于,着色菌目,着色菌科,外硫红螺菌科:着色菌科目前包含26个属的光养细菌;外硫红螺菌科则涵盖3个属的光养细菌(外硫红螺菌属、硫红螺菌属、盐红螺菌属)以及系统发育迥异的化能营养菌属(耐盐单胞菌属、硝化球菌属和碱螺旋菌属)。

表8. 着色菌科(Chromatiaceae)和外硫红螺菌科(Ectohiorhodospiraceae)中光养成员的鉴别特征

| 特征 | 着色菌科(Chromatiaceae) | 外硫红螺菌科(Ectohiorhodospiraceae) |

|---|---|---|

| 硫沉积位置 | 细胞内 | 细胞外 |

| 极性脂类特征 | 含多种糖脂 | 无糖脂 |

| 主要醌类 | Q8/MK8 | Q7 或 Q8/MK7 或 MK8 |

| 主要脂肪酸: | ||

| C16:0 | 20–35% | 11–25% |

| C16:1 | 25–37% | <10% |

| C18:1 | 38–45% | 50–75% |

| 脂多糖特性: | ||

| 主要氨基糖 | 葡萄糖胺 | 二氨基二脱氧葡萄糖 |

| 磷酸基团 | 存在 | 缺失 |

| D-甘露糖 | + | − |

| D-半乳糖醛酸 | − | + |

| D-葡萄糖醛酸 | − | + |

| 酰胺键结合脂肪酸 | C14:0 3OH | C12:0 3OH |

| 16S rDNA 特征序列: | ||

| 位点 217 | T | G/A |

| 位点 234–235 | CA | TG/CG |

| 位点 821–822 | TC | AG |

| 位点 876–877 | GA | CT |

| 位点 985 | A | T/G |

参考文献

1. Molisch, H. 1907. Die Purpurbakterien Nach Neuen Untersuchungen, G. Fischer, Jena.

2. Hiraishi, A., K.V.P. Nagashima, K. Matsuura, K. Shimada, S. Takaichi, N. Wakao and Y. Katayama. 1998. Phylogeny and photosynthetic features of Thiobacillus acidophilus and related acidophilic bacteria: its transfer to the genus Acidiphilium as Acidiphilium acidophilum comb. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 48: 1389–1398.

3. Imhoff, J.F. and U. Bias-Imhoff. 1995. Lipids, quinones and fatty acids of anoxygenic phototrophic bacteria. In Blankenship, Madigan and Bauer (Editors), Anoxygenic Photosynthetic Bacteria, Kluwer Academic Publishing, The Netherlands. pp. 179–205.

4. Madigan, M.T., D.O. Jung, C.R. Woese and L.A. Achenbach. 2000. Rhodoferax antarcticus sp. nov., a moderately psychrophilic purple nonsulfur bacterium isolated from an Antarctic microbial mat. Arch. Microbiol. 173: 269–277.

5. Ambler, R.P., M. Daniel, J. Hermoso, T.E. Meyer, T.G. Bartsch and M.D. Kamen. 1979. Cytochrome c2 sequence variation among the recognized species of purple nonsulfur photosynthetic bacteria. Nature 278: 659–660.

# 翻译自:Bergeys Manual of Systematic Bacteriology (Garrity, Berner, Creig) . Volume Two:The ProteobacteriaPart A Introductory Essays.(Page)

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-23

编制人:思琪 | 审稿人:小藻