亚病毒类型:类病毒、拟病毒、卫星病毒、卫星核酸和肮病毒介绍

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:2921 发布时间:2025-07-22 18:02:04

引言

亚病毒,是一类比一般病毒更小、更简单的非细胞生物,与一般病毒有显著差别,是病毒学的一个新分支。亚病毒突破了原先,以核衣壳为病毒体基本结构的传统认识,有的是仅有核酸,或仅有蛋白质的感染性活体。亚病毒包括卫星病毒、卫星核酸、类病毒、拟病毒及朊病毒。它们为生物学家探索生命起源提供新对象,为分子生物学家研究功能生物大分子提供好材料,为病理学家揭开传染性疑难杂症指明新方向,为哲学家研究生命本质提供新例证。

一、类病毒

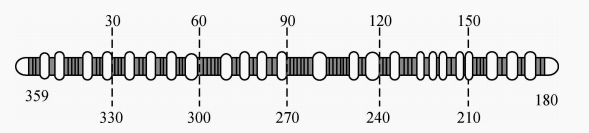

类病毒无蛋白质外壳,也无类脂成分,仅有一条裸露核酸,是已知最小可传染的致病因子。1971年首先发现的马铃薯纺锤块茎病类病毒,仅由一个含359个核苷酸的单链环状RNA分子组成,长50nm,分子量1.2x105。该分子内约70%碱基,通过氢键配对形成双螺旋区,共形成122个碱基对,未配对碱基则形成27个小环,双螺旋区与内环交替形成一个伸长的棒状分子(图 1)。抗热性较强,抗脂溶剂,对RNA酶敏感,无抗原性。类病毒的RNA均无mRNA活性,不能编码蛋白质。其复制完全利用宿主的酶,以滚环式复制。

已鉴定的类病毒有20多种,每种类病毒都有一定的宿主范围。已知的类病毒主要寄生于高等植物细胞核内,与核仁结合,能在宿主细胞内自我复制。其RNA分子直接干扰宿主的核酸代谢。(-)RNA与核内低分子RNA形成碱基对,导致细胞高分子合成系统障碍而致病。类病毒使多种作物,发生缩叶病、矮化病等严重病害,严重的可减产80%,如马铃薯纺锤块茎病、柑橘裂皮病、菊花矮缩病、椰子坏死病等。传染力强,潜伏期长。能自我复制,不需要辅助病毒。大多数类病毒通过营养繁殖传播,如宿主植物的嫁接、整枝等,也可通过植株的花粉或胚珠传播。类病毒与人类的关系尚不清楚。最近报道动物中也有DNA类病毒。

图1 马铃薯纺锤块茎病类病毒(PSTV)的结构模型数字表示核苷酸序号

二、拟病毒

拟病毒,是一类包裹在病毒内,有缺陷的类病毒。拟病毒极小,仅由裸露的RNA(300~400个核苷酸)组成。与拟病毒“共生”的病毒,称辅助病毒。拟病毒的侵染、复制必须依赖辅助病毒的协助。拟病毒可干扰辅助病毒的复制,从而减轻其对宿主的危害,可用于生物防治。拟病毒首先在绒毛烟的斑驳病毒中分离到(1981年)。它是一种直径为30nm的二十面体病毒,其核心中除含大分子线状SSRNA(RNA-1)外,还有小分子环状SSRNA(RNA-2)及线状SSRNA(RNA-3),后两者为拟病毒,它们与辅助病毒RNA-1没有序列同源性。实验证明,只有RNA-1和RNA-2或RNA-3合在一起才能感染宿主。现已在许多植物病毒中发现拟病毒。

三、卫星病毒

某种基因组缺损的RNA病毒,寄生于另一种病毒中,其侵染与复制依赖于后者的协助。前者称卫星病毒,后者称辅助病毒,如腺相关病毒(AAV)、大肠杆菌P菌体、卫星烟草坏死病毒(STNV)、卫星烟草花叶病毒(STMV)、丁型肝炎病毒(HDV)等。卫星病毒形态结构、抗原性都与辅助病毒不同,其基因组与辅助病毒基因组也无同源性。它们既可干扰辅助病毒复制,又能改变其辅助病毒引起的宿主病症。其存在对辅助病毒的复制无益。与其他亚病毒不同,其基因组可编码自身外壳蛋白,此外壳蛋白与辅助病毒没有血清学关系。

1.植物卫星病毒

植物卫星病毒已发现多种,它们都依赖辅助病毒提供复制酶进行复制,都编码有壳体蛋白。植物卫星病毒对辅助病毒的依赖较专一,如卫星烟草坏死病毒(STNV)的复制只能依赖烟草坏死病毒(TNV)的辅助。它们都是二十面体病毒,但其核酸和衣壳蛋白都无同源性。TNV直径28nm,sSRNA分子量(1.3~1.6)x106,有独立感染能力;STNV直径17nm,SSRNA分子量4.0x105,所含遗传信息仅够编码自身衣壳蛋白,无独立感染能力,不能独立复制。两者的依赖关系有高度的特异性,也与宿主有关。

2.丁型肝炎病毒

丁型肝炎病毒(HDV)必须利用乙型肝炎病毒的包膜蛋白才能完成其复制,土拨鼠肝炎病毒也能辅助其复制。丁型肝炎病毒粒子球形,有包膜,核衣壳直径19nm,其单链环状RNA基因组与植物类病毒类似,呈杆状二级结构,但其大小与类病毒不同,且有编码蛋白质能力。其包膜蛋白完全由HBV提供。丁型肝炎病毒以自身RNA为模板,利用宿主的依赖DNA的RNA聚合酶,通过滚环式复制产生子代共价环状RNA分子。

3.腺相关病毒

是小型含单链DNA的二十面体病毒,本身不能独立复制,必须与腺病毒或疱疹病毒并存才能复制。它能干扰腺病毒的复制和腺病毒引起的细胞转化。若无腺病毒存在,则它只能整合在宿主基因组中以前病毒形式进入潜伏期,此时对宿主无致病性。

4.大肠杆菌P4噬菌体

是复杂的线状dsDNA(约11400个核苷酸)卫星病毒,没有大肠杆菌P2噬菌体同时感染,它虽可复制DNA和通过与宿主基因组整合并以前噬菌体使宿主细胞溶源化,但不能复制产生成熟的噬菌体。大肠杆菌P,噬菌体没有编码壳体蛋白的结构基因,必须依靠P2噬菌体合成壳体蛋白,装配体积仅为P21/3的P壳体,包装较小的P4DNA。

四、卫星核酸

卫星核酸完全不同于卫星病毒,是指一些必须完全依赖辅助病毒进行复制的小分子核酸,多数是单链RNA,无mRNA的活性,少数是DNA。它们不编码外壳蛋白,被包裹在辅助病毒的衣壳中,多个卫星RNA分子可与辅助病毒的基因组存在于同一个衣壳中,与辅助病毒的RNA无明显的同源性。它们对宿主植物无独立的感染性,其复制、装配全部依赖辅助病毒。其对辅助病毒的侵染、复制都不是必需的,但能干扰辅助病毒的复制。

卫星核酸分大、小两类。大者与卫星病毒基因组类似,多为300个核苷酸左右。较大的卫星RNA能表达,较小卫星RNA似乎无mRNA功能。许多卫星RNA都能以线状和环状两种形式存在于被感染的组织中,但在辅助病毒颗粒中只有线状形式。不同卫星RNA复制方式不同。较小卫星RNA以对称的滚环式复制,产生的RNA多聚体经自我切割产生线状单体分子。有些卫星RNA复制不能自我切割。许多卫星RNA能影响其辅助病毒在宿主中产生的症状,有的能加重症状,有的能减轻症状。能减轻症状的卫星核酸已被用于防治植物病毒病,已将卫星核酸的cDNA转入植物,构建抗病毒的转基因植物以防治植物病毒病。

五、肮病毒

朊病毒是一种很小、具侵染性并在宿主细胞内复制的蛋白质颗粒,它不同于一般病毒和类病毒,没有核酸,是特殊的蛋白质,无免疫原性。1982年,Prusiner首先报道羊瘙痒病病原体是一种分子量为3.0x104的疏水蛋白质感染因子,命名为病毒。它对蛋白酶、氨基酸化学修饰剂、蛋白质变性剂敏感,对核酸酶、核苷酸修饰剂、核酸变性剂有抗性,显示肮病毒是蛋白质成分而非核酸。朊病毒蛋白(prion protein,PrP)分子量27000~30000,是构成朊病毒的基本单位,单个无感染性,3个PrP分子结合有极强的感染性。电镜下,病毒为直径25nm、长100~200nm的杆状颗粒,大约由1000个PrP构成,丛状排列。它对高温、紫外线、辐射、非离子型去污剂、蛋白酶等能使病毒灭活的理化因子有较强抗性。

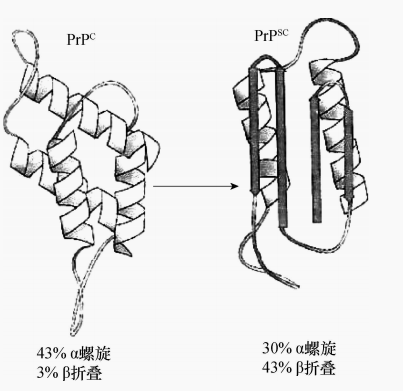

源于羊瘙痒病的朊病毒蛋白以PrPsc表示。据检测,正常人体和动物细胞DNA中有编码PrP的基因,人类PrP基因定位于2号染色体短臂,全长约20kb。且无论感染瘙痒病因子与否宿主细胞PrP mRNA水平无变化,说明PrP是细胞组成型基因表达的产物。PrP分正常型与疾病型两种。PrP基因表达的正常产物为33~35kDa,是神经元表面蛋白,称PrPc,为可溶性糖蛋白,对蛋白酶敏感。PrPc通过糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定于细胞膜。疾病型PrP是Prpc的同分异构体,称 PrPsc。它们的一级结构相同。侵入的朊病毒能修饰这个宿主蛋白,使其折叠的交替模式变化,并使它失去正常功能,能部分抵抗蛋白酶的分解并变得不溶解。PrPsc为不可溶性蛋白,可抵抗蛋白酶的水解而沉淀。目前认为,Prions病是Prpc改变其折叠状态向PrPsc转变所致。PrPsc羧基端结构中有43%为α螺旋、3%为β折叠结构,PrPsc则有30%a螺旋和43%B折叠结构(图 2)。此结构变化导致其对蛋白酶K从敏感变为抵抗和致病性产生。自发、遗传及获得性Prions病都有共同典型表现:蛋白质代谢异常并产生PrPsc堆积。

图2 肮病毒的结构变异

有人认为PrPsc来源于PrPc,PrPsc的形成是翻译后的加工过程,不是蛋白质内共价键的修饰。有假说认为PrPsc进入细胞后与PrPc结合形成PrPc-PrPsc复合体,导致PrPc构型变化,转变为PrPsc,产生的两个PrPsc分子再与另外两个PrPc结合,又产生4个PrPsc,导致PrPsc数成倍增加。PrPsc积累到一定浓度可造成细胞死亡,死亡细胞裂解释放出的PrPsc又继续攻击其他细胞。

朊病毒的研究已取得很大进展,已有大量证据支持上述假说。但仍有人认为病毒含有很少量的核酸。所以,对朊病毒的本质、繁殖、传播方式、致病机制有待进一步阐明。朊病毒的发现有重大理论和实践意义。它可能为弄清一系列疑难传染性疾病的病因、传播及治疗带来新的希望。蛋白质的折叠而导致致病性的问题已成为分子生物学的重要研究课题,由蛋白质的折叠与生物功能之间的关系研究延伸至与疾病的致病因子关系研究。

朊病毒主要在脊椎动物中发现,引起人和动物中枢神经系统疾病,如羊痒病、牛海绵状脑病(疯牛病)、貂传染性脑病、猫海绵状脑病、人库鲁病等。这类病患者脑组织在光镜下可见大量针状孔洞,伴有星状细胞胶质化、脑细胞减少、大脑海绵状变性和异常淀粉样蛋白增多,引起神经退化。其共同特征是潜伏期长,对中枢神经功能影响严重。病毒侵入人体借食物进入消化道,再经淋巴系统侵入大脑。实验证明,疯牛病PrP能传染给人,应严防。近来发现自然界分离的 700 种酵母菌中有 1/3 存在朊病毒,并赋予宿主某些有益的特性。

参考资料

蔡信之,黄君红,康贻军.《微生物学(第四版)》.北京:科学出版社,2023.

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-22

#创作团队

编制人:木木 | 审稿人:小藻