病毒的多重身份:生命健康杀手、工农业生物防控者及基因工程载体

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:442 发布时间:2025-08-01 21:21:30

引言

病毒与人类实践关系密切,它们常给人类健康、畜牧业、种植业和发酵工业造成不利影响,同时也可利用它们进行生物防治、疫苗生产和遗传工程基因载体、实验材料等。

一、病毒与人类健康

病毒对人类健康危害极大,不仅引起艾滋病、肺炎、肝炎、脑炎、脊髓灰质炎、狂犬病等严重传染病,还诱发肝癌等多种恶性肿瘤。公元前3世纪,我国就有关于病毒性疾病天花的详细记载。近40多年中新出现的40多种传染病大多数由病毒引起,人类80%以上的传染病是由病毒引起的。可以说,“同人类争夺地球统治权的唯一竞争者就是病毒。”

1.人类免疫缺陷病毒(艾滋病毒)

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)是获得性免疫缺陷综合征的病原体。该病毒1981年在美国首次被发现,是感染人免疫细胞的慢病毒。它破坏人体免疫细胞,使免疫系统失去抵抗力,导致各种感染、恶性肿瘤及神经障碍等一系列临床综合征的发生,最终因长期消耗,全身衰竭死亡。

据联合国卫生部门2008年底统计,全球感染人类免疫缺陷病毒者累计逾7900万,其中4000万病亡。现全球感染者达3860万,我国超过180万人(2010年)。我国近年感染人数每年以 30%速度增长,由传入期、传播期进入快速增长期。尚无有效控制方法,艾滋病已成威胁人类健康的严重病毒传染病。

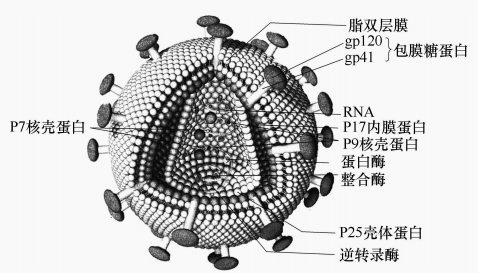

分类学上,人类免疫缺陷病毒属逆转录病毒科(Retroviridae)的慢病毒属(Lentivirus),已发现HIV有HIV-1和HIV-2两型。外形呈圆球状,直径为100~140nm;核心含ssRNA、逆转录酶、整合酶和蛋白酶;病毒壳体由P25壳体蛋白组成;壳体外有脂双层膜,膜内有P17内膜蛋白,膜外长出许多含有gp41和gp120糖蛋白的跨膜蛋白和刺突。电镜下可见一致密的截头圆锥状核心(图1)。

HIV基因组是由两条相同正链RNA在5'端通过氢键结合形成的二聚体,长约9749个核苷酸,含gag(编码壳体蛋白)、Pol(编码逆转录酶、整合酶)和env(编码包膜糖蛋白)三个结构基因,以及至少6个调控基因(tat、rev、nef、vif、vpu、vpr)在基因组5'端和3'端各有相同的长末端重复序列(LTR),其中含启动子、增强子、TATA序列等调节病毒基因转录的顺式作用元件。

图 1人类免疫缺陷病毒的结构模式图

HIV从人体皮肤创口或黏膜进入血液,先被巨噬细胞吞噬,但HIV能改变巨噬细胞溶酶体赖以消化病毒的酸性环境,使溶酶体中多种酸性水解酶失活,为HIV创造有利生存和增殖的环境,再侵入CD4+T细胞大量增殖。通过其包膜糖蛋白gp120与T4细胞表面的CD4分子结合,还需辅助受体CCR3和CCR8等参与,以膜融合方式进入细胞。核衣壳脱壳后在病毒携带的逆转录酶的作用下,由病毒基因组RNA逆转录产生cDNA,进一步复制产生双链DNA中间体,双链DNA进入细胞核并整合进细胞染色体成为前病毒,并与细胞核同步复制,随细胞分裂垂直传递给子细胞。整合的前病毒DNA在细胞的依赖DNA的RNA聚合酶的作用下转录产生正链RNA,其中有的为病毒基因组RNA,有的为mRNA并翻译产生结构蛋白。然后装配、出芽成熟,子代病毒从受感细胞中释放。最终导致CD4+T细胞大批死亡,使CD4+T细胞减少、B细胞对各种抗原产生抗体的功能受限。HIV能感染许多带CD4受体及辅助受体CCR5或CXCR4的细胞,巨噬细胞和树突状细胞等有CD4受体和CCR5受体,特别是CD4+T细胞有CD4受体和CXCR4受体,是HIV攻击的主要靶细胞。最后,细胞免疫和体液免疫系统完全被破坏,极易发生各种严重的机会感染和恶性肿瘤。

HIV是逆转录病毒,从RNA复制出DNA非常容易,以前病毒的形式成为被感染细胞核酸的一部分。HIV可长期(8~15年)潜伏,一旦被激活便大量复制、释放,不断感染新的细胞。大多数患者能产生针对HIV的抗体,因HIV整合并潜伏且有多种血清型和高抗原突变率,体液免疫不能阻止其增殖。病毒的依赖RNA的RNA聚合酶和逆转录酶都缺乏校正修复活性,病毒基因组复制中碱基错配率很高,变异频繁,使预防、诊断和治疗困难。

HIV的传染途径为性传播、血液传播和母婴传播。AIDS目前无法治愈,疫苗研制短期内难见成效,以预防为主,严肃安全的性行为、使用清洁的注射器、严格的血液检查等预防措施是防止感染HIV病毒的有效措施。AIDS不仅是医学问题,而且是严重的社会问题。

2.SARS冠状病毒

2003年4月,世界卫生组织(WHO)宣布一种未知的冠状病毒为严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome,SARS,“非典”)的病原体,命名为SARS 冠状病毒(SARS-CoV)。SARS是病毒性肺炎的一种,症状:发烧、干咳、呼吸急促头疼及低氧血等,伴随血细胞下降和转氨酶水平升高等,还引起消化道、神经系统等的疾病,严重时呼吸衰竭致死。

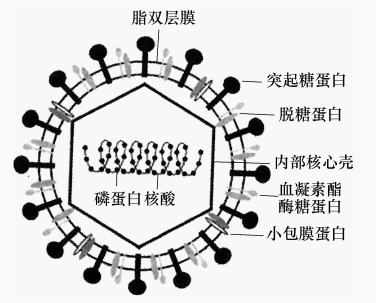

冠状病毒近球型,直径60~200nm,有包膜,膜表面有长12~24nm的突起糖蛋白,末端球形。其结构花瓣状,因电镜下病毒颗粒呈王冠状(图2)而得名。其基因组为不分段正链 ssRNA,27~31kb,是RNA病毒中最大的。其基因组5'端有甲基化帽、3'端有poly(A)尾,有7~10个基因。此结构和真核的mRNA相近,是其基因组RNA可发挥翻译模板作用的重要结构基础。我国科学家完成SARS-CoV全基因组测序,全长29727个核苷酸,主要结构蛋白及复制酶基因排列和其他冠状病毒一致。其中5'端约2/3区域编码病毒RNA聚合酶复合蛋白;后1/3区域依次为突起糖蛋白(S)、包膜蛋白(HE)、基质蛋白(M)和核壳蛋白(N)编码区,5'端和3'端含短的非翻译区。它不是其他冠状病毒变异株,而是与它们相似的新病毒,有许多独特特征。属套式病毒目(Nidovirales)冠状病毒科(Coronaviridae)冠状病毒属(Coronavirus)。

图 2 SARS 冠状病毒的结构示意图

SARS-CoV可能通过S或HE与细胞表面受体结合,以与细胞质膜融合或胞吞的方式进入细胞。脱壳后分别合成核酸RNA和结构蛋白,衣壳蛋白包装病毒RNA的基因组组成核衣壳,新合成的M、S和HE结合进入粗面内质网和高尔基体之间的膜上,通过N与M的相互作用,核衣壳在粗面内质网和高尔基体等处装配,以小泡运输到细胞膜,出芽获得包膜成熟,成熟的病毒以外排作用或裂解细胞方式释放。

它主要通过近距离飞沫、接触感染者呼吸道分泌物和密切接触传播,患者消化道排泄物及其污染的水、食物和物品等也是重要传播途径。通风换气、消毒空气、出门戴口罩、保持间距、进屋洗净手脸,可有效预防呼吸道传染病。

3.新型冠状病毒

新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引发新型冠状病毒感染(COVID-19)。它属套式病毒目冠状病毒科冠状病毒属,对热较敏感,56℃、30min 可灭活;75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸可灭活。

新型冠状病毒可在复制中不断适应宿主产生突变,已有7种“关切的变异株”:阿尔法(α)、贝塔(β)、伽玛(γ)、德尔塔(δ)、奥密克戎(o)、XBB系列和EG5.1。

患者症状各人不一,主要表现为发热、畏寒、干咳、乏力、肌痛、鼻塞、流涕、咽痛、头痛、头晕、腹泻、呕吐、喉咙干痛、全身酸痛、嗅觉味觉减退或丧失,较重者逐渐出现呼吸困难等。部分严重病例可出现心肌炎、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征或脓毒症休克,甚至死亡。其传播具高传染性、高感染率和高隐蔽性,并可多次重复感染。部分患者病程中无相关临床表现,且CT影像学无病毒感染影像学特征,但呼吸道等标本新型冠状病毒病原学检测呈阳性,称无症状感染者。据目前的流行病学调査,本病潜伏期1~14d,多数为3~7d,传染源主要是新型冠状病毒感染的患者,潜伏期即有传染性,无症状感染者同样有传染性。主要经呼吸道飞沫和密切接触传播,接触病毒污染物也可造成感染,在相对封闭的环境中通过气溶胶传播。

据研究,新型冠状病毒既有SARS-CoV基因,还有人免疫缺陷病毒基因;不仅感染人呼吸系统,而且侵染人消化系统、免疫系统、血液循环系统、神经系统、骨骼等许多部位。

4.流感病毒

流行性感冒病毒简称流感病毒,是一种造成人类及动物患流行性感冒的RNA病毒,会造成急性上呼吸道感染并借空气迅速传播,在世界各地常有周期性的大流行。1918年,西班牙流感大流行波及世界许多地区,使全球1/4的人感染,夺走近两千万人的生命。流感病毒在免疫力较弱的老人、小孩及免疫失调的患者中,常引起肺炎或心肺衰竭等严重的症状。流感多发生在冬季。流感病毒都是水平传播,不能垂直传播。

流感病毒属于正黏病毒科(Orthomwxoviridae),根据病毒核蛋白和膜蛋白抗原及其基因特性的不同,分为甲型(A)流感病毒属、乙型(B)流感病毒属、丙型(C)流感病毒属和托高土病毒属。在核蛋白抗原性的基础上,还可根据血凝素和神经氨酸酶的抗原性分为不同的亚型。甲型流感病毒常以流行形式出现,广泛存在于动物中。

流感病毒是有包膜的多形性球型病毒,直径80~120nm,包膜表面有血凝素和神经氨酸酶突起,核衣壳为螺旋对称,基因组为分段的负链RNA。甲型和乙型流感病毒的RNA由8个节段组成,丙型流感病毒和托高土病毒属则比它们少一个节段。其第一、二、三个节段编码RNA多聚酶,第四个节段编码血凝素,第五个节段编码核蛋白,第六个节段编码神经氨酸酶,第七个节段编码基质蛋白,第八个节段编码一种能起拼接RNA功能的非结构蛋白(其他功能尚不清楚)。丙型流感病毒缺少第六个节段,其第四个节段编码的血凝素可同时行使神经氨酸酶的功能

禽流感病毒是引起禽类急性高度接触性传染病禽流感的病原,属甲型流感病毒。据表面血凝素和神经氨酸酶结构及其基因特性的不同,甲型流感病毒可分许多亚型,血凝素有 18 个亚型(H1~H18),神经氨酸酶有11个亚型(N1~N11)。禽流感病毒在各地分离到的毒株毒力有很大差异,分为高致病性、低致病性、无致病性三种。高致病性病毒传播快,死亡率高。近年来H5N1型高致病性禽流感病毒在世界许多地区肆虐,使大量禽类死亡,部分地区人也被感染致死,损失巨大。各种亚型的流感病毒几乎均可在禽类中找到。有人认为禽类是流感病毒的基因库,1918年,世界大流行的猪型流感病毒(H1N1)就来自禽流感病毒。它可感染多种禽类和哺乳动物。

流感病毒以空气传播为主,污染空气通过呼吸道感染,污染环境通过接触感染。

5.肝炎病毒

病毒性肝炎是严重威胁人类健康的传染病。引起肝炎的病毒包括甲型肝炎病毒(hepatitisA virus,HAV)、乙型肝炎病毒(hepatitisBvirus,HBV)、丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)、丁型肝炎病毒(hepatitisDvirus,HDV)、戊型肝炎病毒(hepatitis Evirus,HEV)、庚型肝炎病毒(hepatitis Gvinus,HGV)及输血后传播型肝炎病毒(TTV)等。甲型肝炎严重威胁人类健康。1988年,上海甲肝大流行,30多万人感染,损失巨大。

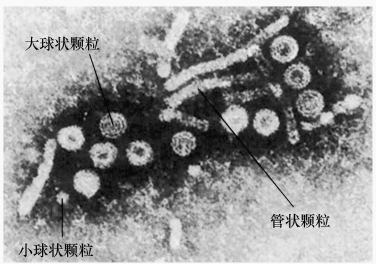

乙型肝炎(简称乙肝)是世界性疾病,感染者逾三亿,严重威胁人类健康。乙肝易转为慢性活动性肝炎、慢性迁移性肝炎或无症状病毒携带者,多数发展为肝硬化或原发性肝癌。乙型肝炎病毒(HBV)属嗜肝DNA病毒科(Hepadnaviridae),球形,直径42~49nm,有包膜(图3)。它在患者血清中有三种形态:由空心膜构成的小球状颗粒,直径22nm;由少量空心膜构成的管状颗粒直径约22nm,长50~500nm;大球状颗粒,直径约42nm,由双层衣壳和核心组成的具感染性的病毒粒子。包膜表面有乙肝病毒表面抗原(HBSAg)糖蛋白突起,核衣壳内含病毒DNA及DNA多聚酶,二十面体对称,直径25~27nm,构成壳体的蛋白是C蛋白即乙肝核心抗原(HBcAg)。还有与壳体有关、分泌到细胞外的可溶性抗原称乙肝病毒e抗原(HBeAg)。小球状及管状颗粒无病毒核酸,无感染性,有抗原性。

图 3 乙肝病毒的电镜照片

HBV的基因组为有部分单链区的环状双链DNA,约含3200个碱基对。长链(L)长度固定,负链,有一缺口处为DNA聚合酶;短链(S)长度不定,正链。HBV复制时内源性DNA聚合酶修补短链使其成为完整的双链结构,然后转录。HBVDNA的长链有4个可读框(ORF):S区C区、P区和X区。S区包括前S1、前S2和S区基因,编码前S1、前S2和S三种外壳蛋白:C区包括前C区,C区基因编码HBcAg蛋白,前C区基因编码一个信号肽,在组装和分泌病毒颗粒及在HBeAg的分泌中起重要作用;P基因编码DNA聚合酶;X基因编码X蛋白,具反式调控功能,可激活增强子和启动子。HBVDNA的短链不含开放阅读框,因此不能编码蛋白质。

HBV由其包膜糖蛋白(HBSAg)与细胞表面特异性受体结合侵入肝细胞,病毒穿过细胞膜后在细胞质中脱壳,其核酸在细胞内质网状膜结构中移行,部分核酸最终经核膜孔进入细胞核在DNA聚合酶作用下修补缺口,成为完整的双链结构,再在宿主RNA聚合酶作用下转录。进入细胞核的病毒DNA还可以整合到肝细胞染色体DNA中,也有一部分病毒DNA游离,为病毒复制作准备。大球状颗粒的组装在细胞内膜上进行。HBV变异繁多,给诊断和控制造成许多困难,主要通过血液、母婴、性和密切接触传播。

丙型肝炎病毒属黄病毒科(Flaviviridae),为有包膜的球形颗粒,直径约50nm,包膜内是密度很高的核心,基因组为长9.4kb正链RNA。丙型肝炎病毒(HCV)感染者目前全球约有1.7亿,其中约有75%的人会发展为慢性肝炎,多数会发展为肝硬化和肝癌。HCV通过血液、母婴、性传播,与HIV、HBV、HGV极易联合感染。

丁型肝炎病毒(HDV)是δ病毒属的代表,是一种缺损的卫星病毒,必须利用乙型肝炎病毒包膜蛋白才能完成复制。HDV为球形颗粒,直径约36nm,有包膜,包蛋白来源于其辅助病毒HBV的HBSAg,包膜包裹的是δ抗原HDAg及病毒基因组RNA。

彻底消毒感染者的呕吐物和排泄物,切勿使其污染水源;加强饮用水的管理,严格消毒:不喝生水,少吃生冷食物,是预防消化道传染病的有效措施。

6.狂犬病毒

属于弹状病毒科狂犬病毒属,子弹形,直径75~80nm,长130~200nm,有包膜。其基因组是负义单链RNA,全长12000nt。它能感染温血动物,通过唾液传播,引起狂犬病。一旦感染,若未及时处理死亡率很高。该病表现神经症状,有兴奋型和麻醉型两种,犬、猫和马感染后出现兴奋状。人被带毒动物咬伤或抓伤后病毒通过伤口进入机体,侵犯中枢神经系统。临床症状主要是特有的恐水、怕风、恐惧不安、咽喉肌痉挛,是人类最可怕的传染病之一。目前尚无特效药物。暴露前后预防接种联合免疫球蛋白是防止狂大病毒发病的唯一有效手段。我国批准使用的有地鼠肾细胞疫苗、鸡胚细胞疫苗和传代的细胞系疫苗,用于暴露前后预防接种。

二、病毒与发酵工业

噬菌体对发酵工业的危害极大。污染发酵生产的噬菌体,以噬菌体颗粒和溶源状态两种形式存在。涉及的噬菌体主要是细菌和放线菌噬菌体。细菌噬菌体涉及的发酵工业较多,如氨基酸、酶制剂及酸乳制品等的生产,放线菌噬菌体主要在抗生素发酵工业。发酵生产中污染了噬菌体,轻者使发酵周期延长,影响产品质量,发酵单位(产量)降低;重则造成倒罐、停产,酿成重大损失。

噬菌体危害可以防治,如控制噬菌体赖以生存增殖的环境条件,不使用可疑菌种,避免使用溶源性菌株,严格保持环境卫生,注意通风质量(选用30~40m高空的空气再经严格过滤),严格会客制度,用药物防治,不任意丢弃和排放有生产菌种的菌液,加强发酵罐和管道灭菌。最有效的防治措施是,根据菌株和噬菌体的遗传变异规律,选育抗菌体的突变株,使敏感菌株转化为有抗性的新菌种,定期轮换生产菌种。

三、病毒与农业生产

病毒能引起家禽、家畜、野生动物、农作物、林木果类及其他许多经济动植物的疾病,因而给人类的经济活动、生态环境造成极大的危害。

植物病毒是影响作物产量和品质的病原体之一,经常给农业生产造成巨大损失。较常见的有烟草花叶病毒、大麦条纹花叶病毒、花椰菜花叶病毒、马铃薯卷叶病毒等。

动物病毒广泛侵袭各类动物,在家禽家畜养殖中常造成重大损失。禽流感病毒和口蹄疫病毒是影响范围广、造成经济损失较严重的两种。鸡新城疫病毒、猪瘟病毒等也是常见病毒。

昆虫病毒是生物防治的重要手段之一,有资源丰富、致病力强、专一性高、药效持久、不伤害天敌、不污染环境等优点。目前广泛用于生物防治的主要是杆状病毒,尤其是核型多角体病毒。例如,棉铃虫核型多角体病毒是棉铃虫特异性病原病毒,该病毒在1993年登记注册为我国第一个病毒杀虫剂,国际上影响很大,年产量已达 500t(2022年)。赤松毛虫质型多角体病毒(CPV)、棉铃虫和油桐尺蠖核型多角体病毒(NPV)及菜粉蝶颗粒体病毒(GV)等病毒杀虫剂都有较好的防治效果。

有近百种病毒杀虫剂正在进行大田试验,40多种已实现商品化生产病毒杀虫剂也有不易大规模生产、杀虫速度慢、在野外易失活、杀虫范围窄等缺点,正利用基因工程等手段对其进行改造。我国在该领域的研究取得了许多重要成果:对棉铃虫核型多角体病毒基因组的测序已完成,棉铃虫群养技术获得突破,发明了独特的病毒分离纯化技术,用赤眼蜂传播病毒成功,使我国在昆虫工厂化饲养、病毒杀虫剂的高效生产、产品质量及使用效果大幅度提高等方面获得巨大进步。我国生产的棉铃虫核型多角体产品质量世界领先(每克产品含病毒粒子达5000亿个)。2006年,在新疆50万亩(1亩≈666.7m2)棉田试验中,每亩仅用2~3g产品即达到杀虫80%以上的效果。甘蓝夜蛾核型多角体病毒制剂“康邦”已在多地大规模应用,效果良好。

四、病毒在基因工程中的应用

在基因工程操作中,将外源目的基因导入受体细胞并使其表达的中介体称为载体。除原核生物的质粒外,病毒是最好的载体。

1.原核生物基因工程的载体

λ噬菌体,是最主要的一种原核生物载体。λ噬菌体是温和噬菌体。自1974年以来,已用野生型λ改造和构建出一系列菌体载体。在λ噬菌体颗粒中,DNA是线状双链分子带有单链的互补末端。末端长12个核苷酸,称为黏性末端。当噬菌体感染宿主细胞后,双链DNA分子通过黏性末端连成环状。

噬菌体λ载体有两种类型。

①插入型载体:

改建后的λ噬菌体DNA都短于野生型,可插入1~23kb的外源DNA。

②置换型载体:

λ噬菌体基因组中有非必需区,称可替代区,约占λ基因组的1/3。用外源基因片段替代这个区域不影响噬菌体颗粒的形成,此特性构成λ噬菌体作外源基因克隆载体的基础。置换型噬菌体λ是使用最广的载体。

噬菌体λ载体有很多优点:

①遗传背景清楚;

②载有外源基因时,仍可与宿主染色体整合并同步复制;

③宿主范围狭窄,使用安全;④由于其两端各有12个核苷酸组成的黏性末端,故可组成黏端质粒;⑤感染率极高(近100%),比一般质粒载体的转化率高出千倍。

2.真核生物基因工程的载体

目前动物基因工程的载体常用的有改造的动物病毒,如猴肾病毒40(Simian virus 40)、腺病毒、牛乳头瘤病毒、痘苗病毒及RNA病毒等。用花椰菜花叶病毒及藻类的DNA病毒等作植物基因工程的载体,昆虫杆状DNA病毒等作真核生物基因工程的载体。使用这些病毒载体的目的是将目的基因或序列插入动物细胞中表达或试验其功能或作基因治疗等。我国利用重组了毒素基因的杆状病毒作生物防治剂,使害虫既受病毒侵染又遭毒素侵害,双重杀灭害虫,快速、高效、安全,且不产生抗药性。

此外,T4噬菌体产生的TDNA连接酶、聚合酶、T4多核苷酸激酶及禽肿瘤病毒的逆转录酶等都是基因工程中的重要工具酶。

参考资料

蔡信之,黄君红,康贻军.《微生物学(第四版)》.北京:科学出版社,2023.

敬请关注灰藻生物,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-08-01

#创作团队

编制人:木木 | 审稿人:小藻