病毒的分类和命名:脊椎动物病毒、昆虫病毒、植物病毒和微生物病毒

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:2436 发布时间:2025-07-17 20:46:09

引言

病毒分布极为广泛,可以感染几乎所有生物引起病害。根据宿主范围分为,脊椎动物病毒、无脊椎动物病毒、植物病毒和微生物病毒。有的病毒群侵染多种宿主生物,如呼肠孤病毒科中,有引起婴儿和幼小动物腹泻的轮状病毒、昆虫质型多角体病毒和水稻矮缩病毒。

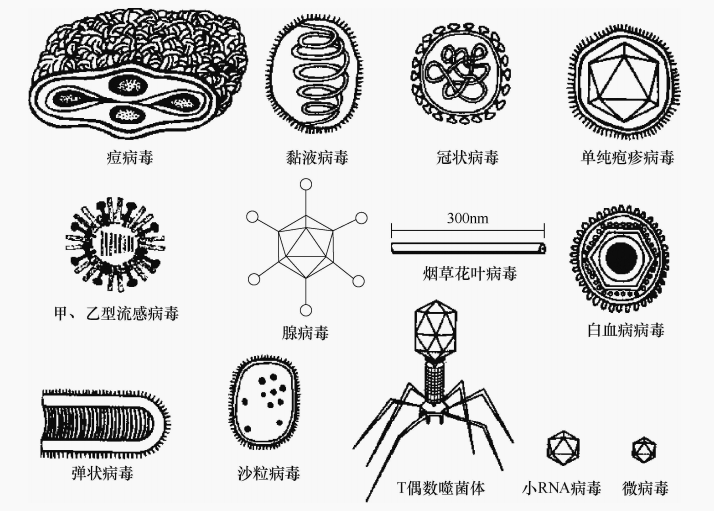

常见病毒的形态及大小示意图

一、脊椎动物病毒

脊椎动物病毒是指,寄生在人类和其他脊椎动物细胞内的病毒,可引起各种严重疾病。已知与人类健康有关的病毒超过300种,与其他脊椎动物有关的病毒超过900种。人类80%的传染病如新型冠状病毒感染、严重急性呼吸综合征、禽流感、流行性感冒、肝炎、水痘、麻疹、腮腺炎、流行性乙型脑炎和脊髓灰质炎、狂犬病等均由病毒引起。

病毒病传染性强,流行广,死亡率高,有的目前还不能有效控制,艾滋病(AIDS)便是其中的一种。AIDS 即获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiencysyndrome),由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起,传染性强,死亡率高,号称现代瘟疫。该病于1981年在美国首次发现。此外,人类的恶性肿瘤中约有15%是由病毒感染诱发的。

病毒在哺乳动物中普遍存在。大多数家畜均可感染病毒病,如口蹄疫、猪瘟、牛瘟、马传染性贫血病及免的乳头状瘤等,严重危害畜牧业的发展。许多病毒病是人兽共患病,应防止相互传染。家禽的瘟疫病如鸡新城疫和鸡劳斯肉瘤病等都是由病毒引起的。两栖类、鱼类也有病毒病,如蛙的病毒性肿瘤、鱼的感染性肿瘤及鱼痘等。

动物病毒感染宿主后,一般表现为病毒粒子大量增殖,导致宿主细胞裂解。有些病毒感染动物后并不致死宿主细胞,而是引起肿瘤。病毒的致肿瘤效应已通过多种方法确定。引起动物肿瘤的病毒包括DNA病毒和RNA病毒。许多DNA肿瘤病毒和RNA肿瘤病毒都能整合入宿主染色体,RNA肿瘤病毒的基因组通过逆转录产生DNA中间体再整合入宿主染色体。有的病毒感染后暂不裂解寄主细胞,而是缓慢释放病毒粒子,造成持久性的感染。还有的暂不裂解寄主细胞,而是进入潜伏状态,形成潜伏性感染,以后又进入裂解性感染。

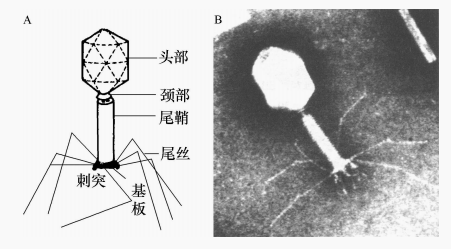

T噬菌体模型(A)及电镜照片(B)

二、昆虫病毒

无脊椎动物病毒,主要在昆虫中发现,蜘蛛纲、甲壳纲、水螅、原生动物及软体动物等体内都有。昆虫病毒数量多,已知的有1690种(2016年),其中80%以上是农业、林业中常见鳞翅目害虫的病原体,有的寄生在传播脑炎、出血热等疾病的蚊、等虫媒中,与农、林、医关系密切。昆虫病毒主要通过口器感染,大多数能形成包涵体,其直径一般为3μm,成分为碱溶性结晶蛋白,其中包裹着数目不等的病毒粒子。可保护病毒粒子免受外界不良环境的破坏。根据包涵体的有无及其在细胞中的位置、形状,可将昆虫病毒分为以下几类。

1.核型多角体病毒(NPV)

病毒粒子杆状,其包涵体呈多面体,在昆虫细胞核内增殖。有两个类型:一个包膜内只含一个核衣壳的单核衣壳核型多角体病毒,和一个包膜内含多个核衣壳的多核衣壳核型多角体病毒。分类上属杆状病毒科(Baculoviridae)A 亚群。大多数在鳞翅目中发现,如棉铃虫核型多角体病毒、斜纹夜蛾核型多角体病毒、家蚕核型多角体病毒、桑毛虫核型多角体病毒,双翅目、膜翅目中也有报道。多角体表面有一层蛋白膜。病毒粒子可单个被包埋于多角体中,大多以多个成束被包埋于多角体中。

多角体经宿主昆虫幼虫口食入体内,在碱性肠液作用下多角体蛋白溶解,病毒粒子侵入中肠的圆柱状细胞开始原发感染。产生的新病毒粒子(BV)进入血液继发感染多种组织细胞,使被感染细胞裂解,昆虫死亡。它们可使黏虫、水稻夜蛾、棉铃虫、斜纹夜蛾等害虫致病,已广泛用于生物防治。有的感染家蚕、密蜂等,应注意防治。2001年5月,我国和荷兰科学家合作完成了中国棉铃虫单核衣壳核型多角体病毒(HaSNPV)的基因组全序列测定(全长131403bp),这是我国自主研究并用于农业生产的第一个病毒杀虫剂,年产量已达2000t。甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂也在江西大量生产。

2.质型多角体病毒(CPV)

病毒粒子呈二十面体,球状,直径48~69nm,无蛋白质包膜,有双层蛋白质构成的衣壳,核酸为线状dsRNA,由10~12个片段组成。在昆虫细胞质内增殖。分类上属呼肠孤病毒科质型多角体病毒属(Cpovirus)。主要在鳞翅目、双翅目、膜翅目中发现。形成多角状包涵体,大小0.5~10.0μm,包埋着 1~10000个病毒粒子。在pH>10.5 时即溶解,如家蚕质型多角体病毒、油松毛虫质型多角体病毒、小地老虎质型多角体病毒。

病毒粒子通过昆虫口腔进入消化道,在碱性肠液作用下多角体蛋白溶解,释放出病毒粒子,侵入中肠上皮细胞。主要在昆虫肠道中增殖,在细胞核内合成RNA,再经核膜进入细胞质,与在细胞质中合成的蛋白质衣壳装配成完整的病毒粒子,最后再包埋入多角体蛋白中。昆虫感染后不取食,饥饿而萎缩。我国用质型多角体病毒防治松毛虫效果很好。

3.颗粒体病毒(GV)

病毒杆状,dsDNA,在细胞质和细胞核中都可增殖。包涵体呈圆形、椭圆形或肾形,长200~500nm,宽100~350nm,包埋着一个包膜病毒粒子,如菜青虫颗粒体病毒、稻纵卷叶螟颗粒体病毒等。主要感染鳞目昆虫的真皮、脂肪组织与血细胞等。昆虫吞食后停止进食,行动迟缓,腹部肿胀,表皮易破,流出液呈脓状,腥臭、混浊、乳白色。我国用菜粉蝶颗粒体病毒制剂防治菜粉蝶等害虫的技术已很成熟。

4.昆虫痘病毒(EPV)

病毒粒子大型,卵形或砖形,长400~500nm,宽200~350nm,有厚包膜,dsDNA。包涵体球状或纺锤形,但病毒粒子只包埋于球状体中。在鞘翅目、双翅目、直翅目和鳞翅目中发现。幼虫被感染后食欲减退、体弱无力、行动迟缓、腹部肿胀变色,表皮破裂后流出腥臭、混浊、乳白色的脓。

5.非包涵体病毒

主要有大蜡螟浓核症病毒、家蚕软化病病毒、中蜂大幼虫病病毒等。

三、植物病毒

植物病毒种类很多,已鉴定的有1000多种,有杆状、丝状和近球状三种基本形态,少数有包膜。绝大多数种子植物都可发生病毒病,大多数是sSRNA病毒,基因组多数是单组分。不少RNA植物病毒基因组为多组分,这些RNA分子分散在几个病毒粒子中,这是RNA病毒特有的现象。多分体是 RNA 病毒增加其遗传信息的一种方式,也便于它们完成细胞间的转移。各组分担负不同的功能,它们同时存在才能表达病毒完整的功能。例如,苜蓿花叶病毒由四种粒子组成,其中三种杆状,一种近球状。单独一种粒子不侵染,两种以上粒子同时混合感染时才侵染。烟草脆裂病毒基因组分散在长、短两个RNA分子中,它们分别在两个杆状颗粒中,长颗粒具侵染性,长、短两种颗粒一齐感染病毒才能复制。

植物病毒对宿主专一性不强,一种病毒可寄生于不同科的植物。例如,烟草花叶病毒(TMV)能侵染36个科、500余种草本和木本植物。植物病毒主要借昆虫口器或伤口进入植株,侵入宿主细胞后才脱去衣壳。在植物组织中借胞间连丝扩散。引起的主要症状有:①破坏叶绿体或不能形成叶绿素,表现为花叶、黄化或红化等;②阻碍植株发育导致植株矮化、丛枝和畸形;③杀死植物细胞形成枯斑或坏死。另外,在感染病毒的细胞内形成包涵体。植物病毒的传播主要靠虫媒或草媒(如菟丝子),不少是种子传播的,少数通过接触传播。

植物病毒的防治,主要考虑植株发病和流行规律、环境因素及病毒本身等因素,如选育抗病毒或耐病毒的作物品种,改变耕作制度,消灭传毒昆虫等。高等植物、微生物的代谢产物含有抗病毒物质,如从香菇菌体中提取出的苯恩特明。这些天然抑制剂主要使病毒的 RNA失去mRNA 的功能,不能合成病毒复制所需要的早期蛋白质,或促进宿主表现耐病毒性。病毒病是仅次于真菌病害的第二大病害,每年病毒病造成的损失相当严重,寻找安全、有效的抗病毒制剂是当前植物病害防治工作的首要任务。

四、微生物病毒

病毒还寄生于细菌、真菌、单细胞藻类等细胞内。

细菌和放线菌病毒,称噬菌体。根据外形,菌体可分蝌蚪形、球形、线形三种。经电镜观察的噬菌体绝大部分为蝌蚪形。根据结构又可分为 A、B、C、D、E、F6种。A、B、C 型均为蝌蚪形,dsDNA,A型有可收缩的长尾,B型有不可收缩的长尾,C型有不可收缩的短尾。D、E型均为球形,D型 SSDNA,12 个顶角各有一个较大的壳粒;E型 ssRNA或dsRNA,各顶角壳粒较小。F型ssDNA,为无头的丝状。大多数菌体无包膜,仅个别有脂质包膜。核酸有线状、环状,以线状DNA居多。

噬菌体在自然界分布很广,从土壤、污水、粪便、腐烂有机物、患病植株及发酵工厂下水道等处均可分离到。发酵工业中常出现菌体污染,影响产品的产量质量,甚至停产。噬菌体对宿主专一性较强,一种菌体通常只侵染一种细菌的个别品系,可用换种的方法防止噬菌体危害。如果两种细菌可被一种噬菌体侵染,说明这两种细菌亲缘关系较近,故可用己知噬菌体鉴定未知菌种或作细菌分型。菌体还侵染古菌。古菌噬菌体蝌蚪状,基因组为线状dsDNA。大多数支原体病毒分离自莱氏无胆甾原体。分三个类群:类群1为裸露弹状粒子,ssDNA;类群2为近似球状的包膜病毒,dsDNA;类群3为有尾的多面体病毒,可能是dsDNA。在螺旋状支原体中也发现三类不同形态的病毒粒子:SV-1型为长杆状:SV-2型为蝌蚪形,具非收缩性长尾;SV-3型有多面体头部与短尾。

蓝细菌病毒,称噬蓝细菌体,已发现三种类型:一类蝌蚪形,短尾,dsDNA;一类与烟草花叶病毒相似;还有一类与大蚊虹彩病毒(一种昆虫病毒)相似,但无其独特的光学性质。

在各类真菌中发现真菌病毒或类似病毒的粒子,称作噬真菌体和噬酵母菌体。已知的真菌病毒100余种,分布在50余属。大多数真菌病毒是直径25~45nm 的球形,少数杆状。蘑菇病毒已发现5种类型,除Ⅲ型为杆状外,其余均为球形,直径分别为25nm、29nm、35nm 和 50nm,核酸都是dsRNA,双孢蘑菇病毒是二十面体粒子。食用菌病毒主要通过孢子传播。

五、病毒的分类和命名

1.病毒的分类原则

病毒分类的主要依据包括,病毒的形态、结构、基因组、复制、化学组成和对理化因子、脂溶剂的敏感性等性质以及病毒的抗原性、生物学性质。具体根据下列标准分类:

①宿主范围及传播方式;

②核酸类型,DNA或RNA;

③衣壳对称性(立方对称或螺旋对称);

④二十面体的衣壳粒数(或螺旋对称病毒的螺旋直径);

⑤有无包膜:

➅核酸链数(双链或单链);

⑦病毒颗粒大小;

⑧核酸分子量;

⑨有无包涵体;

病毒在宿主细胞中的存在部位等。

2.病毒的命名规则

由于历史的原因,病毒的命名十分混乱,很多病毒的名称不能反映病毒的种属特征。为求统一,经国际病毒分类委员会(ICTV)批准,于1998年提41条新的病毒命名规则,主要内容:

病毒分类系统依次采用目(order)、科(family)、属(genus)种(species)为分类等级。种学名用英文(种名加词在前,属名在后),只用单名,斜体;目、科、亚科和属名也用斜体,其后缀分别用拉丁词“-virales”“-viridae”“-virinae”和“-virus表示;类病毒的科名和属名的词尾分别为“viroidae”和“viroid”。病毒“种”构成一个复制谱系,占据特定的生态环境并有多原则分类特征(包括基因组、毒粒结构、理化特性、血清学性质等)。病毒“属”是一群有某些共同特征的种,承认一个新属必须同时承认一个代表种。病毒“科”是一群有某些共同特征的属,承认一个新科必须同时承认一个代表属。病毒“目’是一群有某些共同特征的科。

3.病毒的分类系统

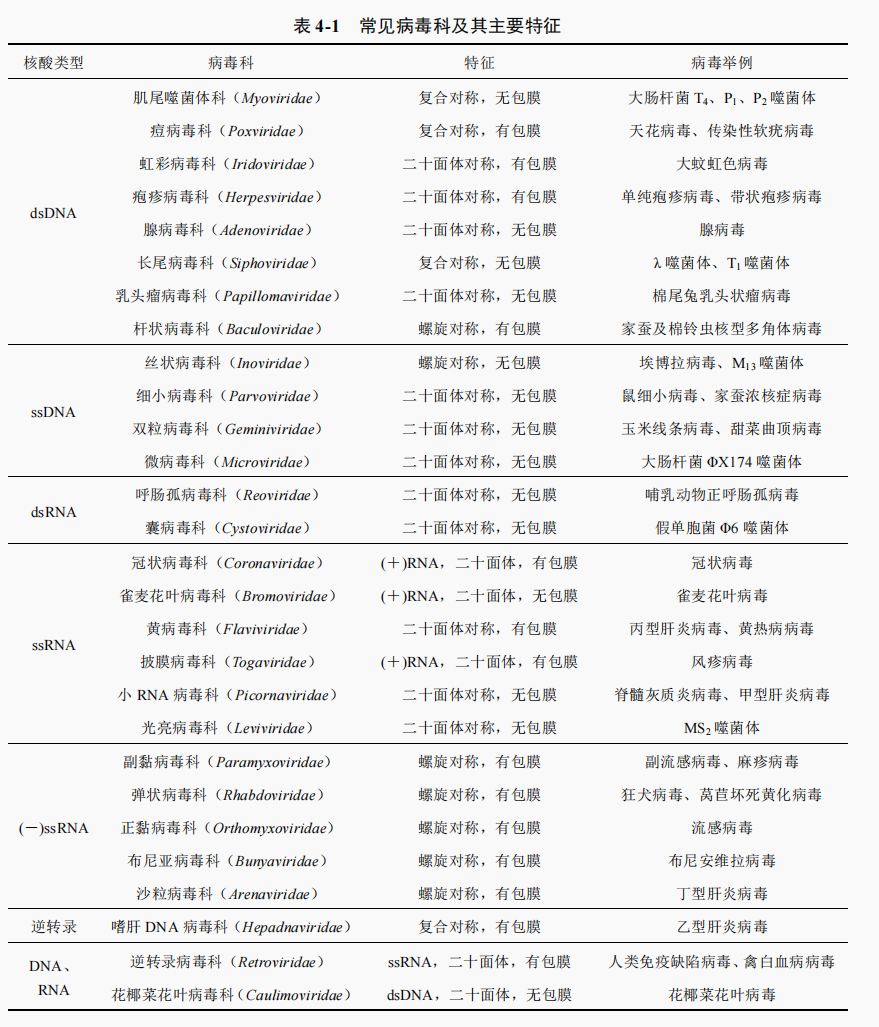

现在的分类系统(2012年)将已发现的5450余种(株)病毒分为dsDNA 病毒、ssDNA 病毒、DNA和RNA逆转录病毒、dsRNA病毒、负义ssRNA病毒、正义SSRNA 病毒和亚病毒因子共七大类,6 目、87 科、19 亚科、349属、2288 种(表 4-1)。6个目分别为有尾噬菌体目(Caudovirales)、单组分负义RNA病毒目(Mononegavirales)、成套病毒目(Nidovirales)、小 RNA病毒目(Picormavirales)、芜菁黄化叶病毒目(Tmovirales)和疱疹病毒目(Herpesvirales)。将卫星病毒、卫星核酸、类病毒及朊病毒归于亚病毒因子,除类病毒外,其他亚病毒因子均不设科和属。

参考资料

蔡信之,黄君红,康贻军.《微生物学(第四版)》.北京:科学出版社,2023.

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-17

#创作团队

编制人:木木 | 审稿人:小藻