嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)的生物学特性与应用研究

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:1397 发布时间:2025-07-14 17:07:35

引言

现代微生物学与营养学的交叉领域中,嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)作为一种重要的益生菌种,其研究和应用正在迅速扩展。随着人们对健康饮食和功能性食品关注度的增加,了解嗜酸乳杆菌的生物学特性及其对人体健康的潜在影响变得尤为重要。作为乳杆菌属的一员,嗜酸乳杆菌以其显著的耐酸性、对宿主黏膜表面的强定植能力,以及促进消化健康的能力而著称。它不仅参与了多种发酵食品的生产过程,赋予产品独特的风味和质地,还通过调节肠道微生态平衡,在维护人体免疫功能方面发挥关键作用。此外,随着分子生物学技术的进步,对于嗜酸乳杆菌的分类学、基因组学及代谢途径的研究也在不断深入,这为探索其更广泛的应用前景提供了坚实的理论基础。

一、什么是嗜酸乳杆菌

乳杆菌属(Lactobacillus)是一类革兰氏阳性、非芽孢形成菌的杆状细菌,其分类学特征主要是,基于其通过糖类代谢产生乳酸,作为唯一终产物的代谢特性。在众多乳杆菌中,嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)是研究最为深入且应用广泛的重要菌种,其作为益生菌在促进人类健康方面的作用已得到广泛认可。

1、生态分布与生理特征

嗜酸乳杆菌是人体正常菌群的组成部分,能够定植于口腔、胃肠道,及女性泌尿生殖道等多个生理位点。此外,该菌种亦广泛存在于植物材料(如青贮饲料),及各类农产品和食品基质中。其在发酵乳制品(如酸奶、奶酪)及发酵饮品(如葡萄酒、苹果酒)中尤为常见,既可能通过代谢活动增强食品风味,也可能因过度增殖导致食品腐败。值得注意的是,嗜酸乳杆菌具有显著的耐酸特性,其最适生长pH值约为5.5,这一特性使其能够在胃肠道等低pH环境中存活。菌名"acidophilus"源自拉丁语词根"acidum"(酸)与希腊语词根"philus"(嗜好),直观体现了该菌对酸性环境的适应能力。

2、历史沿革与安全性评价

该菌种最早于1900年由Moro从婴儿粪便样本中分离,最初命名为嗜酸芽孢杆菌(Bacillus acidophilus),后经Hansen与Mocquot于1970年重新归类为嗜酸乳杆菌。基于其在食品工业中的长期应用历史,该菌种通常被认为属于安全(GRAS, Generally Recognized as Safe)微生物。然而近年研究发现,嗜酸乳杆菌可能与罕见,但严重的菌血症病例相关,约占感染性心内膜炎及菌血症总病例的0.05%至0.48%。尽管此类感染多呈散发性,但其潜在致病性仍需引起临床关注。

3、工业应用与健康效益

嗜酸乳杆菌在工业领域具有双重应用价值:在食品工业中,其通过发酵代谢,赋予产品独特风味与质构特性;在医药领域,该菌株作为益生菌被用于调节肠道菌群平衡、缓解乳糖不耐受症状,及增强宿主免疫功能。此外,研究表明其代谢产物(如细菌素)具有抑制致病菌生长的潜力,为开发新型抗菌制剂提供了理论依据。

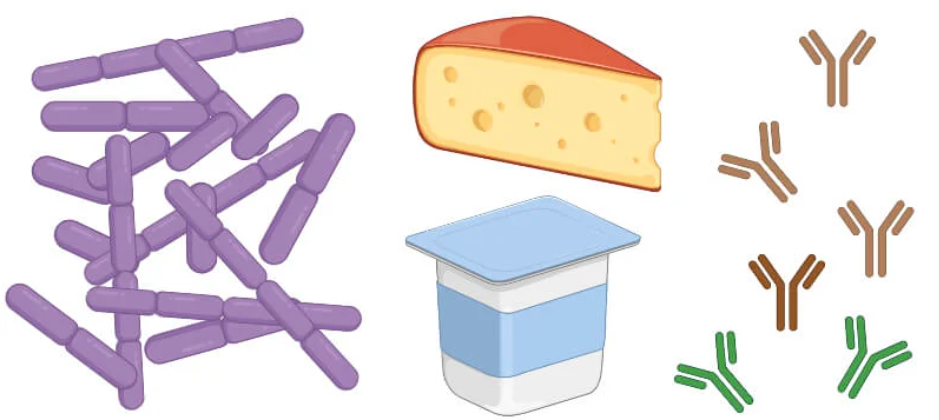

图1、嗜酸乳杆菌

二、嗜酸乳杆菌的分类学研究

1、乳杆菌科的系统发育框架

基于16S rRNA基因系统发育分析,乳杆菌属(Lactobacillus)被归入,乳杆菌科(Lactobacillaceae),该科包含乳杆菌属(Lactobacillus)、副乳杆菌属(Paralactobacillus)和片球菌属(Pediococcus)三个主要属级分类单元。目前乳杆菌属已包含96个有效描述的物种及16个亚种,且分类体系以每年新增6个物种的速度持续扩展。

2、分类方法的演变与分子标记

早期乳杆菌分类主要依赖表型特征(如形态、代谢类型),但随着分子生物学技术的发展,DNA-DNA杂交、16S rRNA基因序列分析及基因组GC含量测定已成为主流分类依据。通过碳水化合物代谢途径差异,乳杆菌可进一步划分为三个功能类群:专性同型发酵型(仅产生乳酸)、异型发酵型(产生乳酸、乙醇及二氧化碳)及兼性异型发酵型(代谢模式可变)。

3、嗜酸乳杆菌组的系统发育地位

在乳杆菌属的14个主要亚群中,嗜酸乳杆菌组(L. acidophilus group)是分类学研究最为深入的分支之一。该组成员通过DNA-DNA同源性分析被明确界定,其基因组GC含量范围为32%-50%,呈现出显著的遗传多样性。值得注意的是,该组内的物种分化与宿主特异性及生态位适应性密切相关。

4、嗜酸乳杆菌的分类学等级

根据国际原核生物系统学委员会(ICSP)标准,嗜酸乳杆菌的完整分类学框架如下:

• 域:细菌域(Bacteria)

• 门:厚壁菌门(Firmicutes)

• 纲:芽孢杆菌纲(Bacilli)

• 目:乳杆菌目(Lactobacillales)

• 科:乳杆菌科(Lactobacillaceae)

• 属:乳杆菌属(Lactobacillus)

• 种:嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)

三、生境与生态分布

嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)偏好富含碳水化合物的生态环境,其分布范围涵盖自然生态系统、宿主相关微环境及人工食品基质。

1、宿主相关生态位

在人体中,嗜酸乳杆菌主要定植于口腔、胃肠道及女性生殖道等黏膜表面。其通过代谢产乳酸维持局部微环境酸性条件(pH 3.5-4.5),形成抵御病原微生物(如大肠杆菌、白色念珠菌)的天然屏障。

在哺乳动物中,该菌广泛存在于猪、牛、小鼠及大鼠等物种的肠道内,参与宿主营养吸收与免疫调节。值得注意的是,在女性阴道微生态中,嗜酸乳杆菌通过占位效应及乳酸分泌显著抑制白色念珠菌(Candida albicans)的异常增殖,其机制可能涉及竞争性黏附位点占据与局部pH值调控。

2、食品与农业生境

嗜酸乳杆菌常见于发酵乳制品(酸奶、奶酪)、酒类饮品(葡萄酒、苹果酒)及青贮饲料中。其在食品工业中具有双重作用:一方面通过乳酸代谢赋予产品独特风味与质构特性;另一方面可能因过度增殖导致乳制品酸败或果蔬汁液浑浊。

在农业领域,该菌通过分解牧草中的糖类促进青贮饲料发酵,提升饲料保存稳定性。此外,研究发现其在粪肥环境中可快速增殖(倍增时间约20分钟),提示其可能参与有机质降解与氮循环过程。

四、细胞形态学特征

嗜酸乳杆菌为革兰氏阳性杆状菌,其形态特征受培养条件与生长阶段显著影响。

1、基础形态与分裂模式

细胞尺寸范围为0.6-0.9 × 1.5-6 µm,呈单生、成对或短链状排列(图1)。分裂过程沿单一平面进行,链状结构形成能力因菌株遗传背景及培养基pH值差异而异。老培养物(>48小时)可能出现革兰氏染色假阴性现象。

2、超微结构特征

• 细胞壁:典型革兰氏阳性细胞壁结构,含Lys-D-Asp型肽聚糖及膜结合磷壁酸,但部分菌株缺乏细胞壁锚定磷壁酸。

• 鞭毛与运动性:周生鞭毛的产生依赖培养基成分及培养时间,初代分离菌株可见鞭毛结构,传代培养后逐渐消失。

• 胞内结构:经革兰氏或亚甲蓝染色可见胞内颗粒化现象,电子显微镜下显示核区与核糖体密集分布,并伴随由质膜内陷形成的中体结构(mesosome)。

五、培养特性与营养需求

嗜酸乳杆菌具有复杂的营养依赖性,其培养体系需优化碳氮源配比与生长因子补充。

1、培养基选择与生长条件

• 基础培养基:MRS培养基(pH 6.2-6.4)为标准富集培养基,含碳酸氢钠缓冲体系与Tween 80(促进脂溶性物质吸收)。

• 选择性培养:SL乙酸盐培养基(pH 5.4)可用于特异性筛选,其高乙酸环境抑制非耐酸菌生长。

• 生长参数:最适生长温度35°C(范围30-42°C),耐受pH 5-7(最适pH 5.5)。多数菌株为兼性厌氧,但食品来源菌株在高CO₂浓度下生长更佳。

2、菌落形态特征

| 培养基类型 | 菌落特征描述 |

|---|---|

| 营养琼脂(NA) | 小型圆形菌落(直径2-5 mm),边缘完整、表面光滑凸起,呈不透明白色;食品来源菌株可能呈现黏液型菌落(slime-producing) |

| MRS琼脂 | 半透明至不透明白色菌落,部分菌株因蛋白酶活性产生培养基澄清圈 |

| 血液琼脂(BA) | 灰色菌落伴弱β溶血现象,实为"褪色溶血"(bleaching hemolysis),红细胞基质完整但血红素发生化学修饰 |

3、营养需求

必需生长因子包括,泛酸钙、叶酸、烟酸及核黄素等B族维生素。液体培养时(如MRS肉汤)呈均匀浑浊生长,静置后菌体快速沉降。

六、嗜酸乳杆菌在食品与乳制品工业的应用

嗜酸乳杆菌作为重要的发酵菌株,广泛应用于乳制品及发酵食品的生产,其代谢特性对产品的风味、质构及功能性具有决定性作用。

1、乳制品发酵的核心菌种

• 酸牛奶(Acidophilus Milk):通过β-半乳糖苷酶分解乳糖,生成乳酸降低pH值,赋予产品酸味并增强消化耐受性,适用于乳糖不耐受人群。

• 酸奶(Yogurt):与嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)协同作用,产生乳酸、乙醛及双乙酰等挥发性物质,形成典型酸香风味;同时分泌胞外多糖(EPS)改善黏度与口感。

• 奶酪(Cheese):参与成熟期蛋白质水解,加速酪蛋白降解为短肽与氨基酸,缓解苦味并促进风味物质(如丙酸、己酸)生成。

2、发酵食品的多功能适配性

嗜酸乳杆菌不仅限于乳制品,还可用于植物基发酵食品的生产:

• 植物基酸奶:在豆奶、燕麦奶中稳定生长,通过乳酸代谢延长保质期并提升钙生物利用度。

• 发酵蔬菜与肉类:在泡菜、香肠中抑制腐败菌生长,产生有机酸(乳酸、乙酸)与抗菌肽(细菌素),保障食品安全。

• 康普茶(Kombucha):辅助醋酸菌完成多阶段发酵,调节饮品酸度并赋予微泡口感。

3、食品保鲜与功能强化

• 生物防腐剂:通过产乳酸与过氧化氢抑制霉菌及致病菌(如李斯特菌),延长食品货架期。

• 营养强化:合成B族维生素(叶酸、核黄素)及共轭亚油酸(CLA),提升食品营养价值。

七、嗜酸乳杆菌对人类健康的双重影响

作为益生菌的代表菌株,嗜酸乳杆菌通过调节宿主微生态平衡发挥多种健康效应,但其潜在致病性亦需关注。

1、有益作用:益生功能的分子机制

• 缓解乳糖不耐受:分泌胞外β-半乳糖苷酶水解乳糖,减少肠腔渗透压升高引发的腹泻、胀气症状(临床缓解率>70%)。

• 肠道微生态调节:通过竞争性黏附与产细菌素(如酸菌素A)抑制致病菌(沙门氏菌、弯曲杆菌)定植,维持菌群稳态。

• 免疫调节与抗炎作用:

• 激活树突状细胞与Treg细胞,促进IL-10、TGF-β分泌,抑制过度炎症反应。

• 抑制幽门螺杆菌(H. pylori)黏附胃黏膜,降低慢性胃炎与胃溃疡风险。

• 女性生殖健康:阴道定植菌株通过乳酸分泌与H₂O₂产生,维持酸性环境,抑制白色念珠菌与加德纳菌异常增殖。

2、潜在风险:机会性感染的分子基础

• 菌血症与心内膜炎:罕见但严重的并发症(发病率0.05%-0.48%),多发生于免疫抑制或心瓣膜病变患者。其致病机制包括:

• 黏附与易位:通过凝集素样蛋白介导上皮细胞黏附,突破肠道屏障入血。

• 毒力因子:分泌明胶酶(GelE)与丝氨酸蛋白酶(Spr)降解宿主黏蛋白,促进组织侵袭。

• 生物胺生成:部分菌株具酪胺脱羧酶活性,可能引发血压波动与过敏反应。

3、益生菌产品的安全评价

• 菌株特异性:益生效果与安全性高度依赖菌株来源(如ATCC 4356 vs. LA-5),需通过全基因组测序排除耐药基因与毒力岛。

• 临床推荐剂量:成人每日摄入量建议为10⁸-10¹⁰ CFU/g,婴幼儿需降低至10⁷ CFU/g以规避免疫刺激风险。

总结

综上所述,嗜酸乳杆菌凭借其在改善人类健康方面的多重功效,已经成为微生物学研究中的热点话题。无论是作为发酵剂在乳制品和其他食品中的应用,还是作为益生菌用于治疗或预防一系列疾病,嗜酸乳杆菌都展现出了巨大的潜力。然而,尽管其安全性和有效性得到了广泛的承认,关于其可能引发的机会性感染等风险仍需进一步探讨。因此,未来的研究应着眼于全面评估不同菌株的安全性,优化益生菌产品的配方,并开发新的应用领域。通过持续探索嗜酸乳杆菌的生物学特性和潜在价值,我们能够更好地利用这一宝贵的微生物资源,以促进公众健康并推动食品工业的发展。

相关资源

HZB355710:嗜酸乳杆菌ATCC 4356 | Lactobacillus acidophilus

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-13

编制人:冬冬 | 审稿人:小藻