病毒分离纯化、鉴定和效价的测定技术概述

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:816 发布时间:2025-07-08 10:58:00

引言

病毒的分离与纯化、鉴定、效价的测定,都是病毒学研究的基本技术。同微生物学其他分支学科一样,病毒学的进步,得益于研究方法和技术手段的发展。

一、病毒的分离与纯化

病毒是专性活细胞内寄生的,利用宿主接种、鸡胚培养和细胞培养可进行病毒的分离。

1.标本处理

根据病毒的生物学性质、感染特征、流行病学规律,及机体免疫保护机制,选择所需标本的种类,确定最适采集时间和处理方法。为避免细菌污染,标本一般都应加抗生素除菌,也可用离心或过滤处理。

为使细胞内病毒充分释放,还需用超声波破碎细胞。大多数病毒对热不稳定,标本处理后应立即接种。如需运送或保存,数小时内可置50%中性甘油内4℃保存,对需较长时间冻存的标本最好置-20℃以下或用干冰保存。

2.宿主接种

分离标本接种的宿主种类和接种途径,主要取决于病毒宿主范围和组织嗜性,同时考虑操作、培养及结果判定的简便。

菌体标本可接种于生长在培养液,或培养基平板中的敏感细菌培养物。

植物病毒标本可接种于敏感植物叶片,产生坏死斑或枯斑。

动物病毒标本可接种于敏感动物的特定部位,嗜神经病毒接种于脑内,嗜呼吸道病毒接种于鼻腔。

常用动物有小鼠、大鼠、地鼠、家兔和猴子等。接种病毒后隔离饲养,每日观察动物发病情况,根据动物出现的症状,初步确定是否有病毒增殖。

3.鸡胚培养

不同的病毒可选择不同日龄的鸡胚和不同的接种途径,如痘类病毒接种于10~12d的鸡胚绒毛尿囊膜上,鸡新城疫病毒宜接种在10d的鸡胚尿囊腔和羊膜腔内,虫媒病毒宜接种于5d 的鸡胚卵黄囊,继续培养观察。

4.细胞培养

用机械方法或胰蛋白酶将离体的活组织分散成单个的细胞,在平皿中制成贴壁的单层细胞,然后铺上动物病毒悬液进行培养。植物病毒也可采用细胞培养法培养。

经第一次接种而未出现症状的往往需要重复接种,进行盲传。即将经接种而未出现感染症状的宿主或细胞培养材料再接种传递给新的宿主或细胞培养,以提高病毒毒力或效价。

收获培养的病毒,将病毒分离出来。刚分离出来的病毒不纯,需纯化。重复地将一个空斑灶斑或痘斑中的病毒适当稀释,接种到新制备的单层细胞中,可获得纯系病毒。至少要连续三次分离纯化,每次所观察到斑的大小和形态特征及毒粒的大小、形态、密度、化学组成、抗原性和感染性等应保持均一,方可认为已达到纯化,否则还应继续纯化。

病毒纯化的方法很多,有盐析、等电点沉淀、有机溶剂沉淀、凝胶层析、离子交换层析及超速离心等。不同病毒有不同的纯化方法,同种病毒在不同宿主系统中其纯化方法不同。

二、病毒的鉴定

以物理、化学、生物学及分子生物学方法鉴别病毒的性质,描述其特征是病毒分类的前提。病毒鉴定也是病毒性疾病诊断的可靠办法。

1.细胞病变效应

大多数病毒都有相当专一的宿主范围,故病毒的宿主谱可作病毒初步鉴定的指标。有些病毒感染细胞后,不产生细胞病变效应或其他变化,却能阻止后一种病毒在细胞内的增殖,如乙型脑炎病毒能干扰脊髓灰质炎病毒的增殖,间接说明前一种病毒已在该细胞内增殖。据此可检出不引起细胞病变和不产生血凝、血吸现象的病毒。多数病毒在细胞内增殖后可引起细胞、组织明显的变化和特征性病斑。

例如,单纯疱疹病毒感染细胞后表现出细胞圆缩、脱落或细胞融合形成多核细胞; 麻疹病毒感染后可形成多核巨细胞;有的病毒可在细胞核或细胞质里形成包涵体;痘类病毒在鸡胚绒毛尿囊膜上形成肉眼可见的痘斑;鸡新城疫病毒使鸡胚全身出现出血点。多数病毒增殖时可杀死宿主细胞,出现与噬菌斑相似的空斑。细胞感染了肿瘤病毒则生长速率大增,受感染细胞堆积起来形成类似菌落的感染病灶。

根据这些特征性表现可初步鉴定病毒。细胞病变是特定病毒与细胞相互作用的结果,不同病毒感染同一细胞时可能出现不同的细胞病变效应,同一病毒在不同细胞也可能引起不同效应。培养液成分、温度、病毒感染时细胞年龄等也会影响细胞病变效应。

2.理化性质

利用电镜技术、分析超速离心技术,及热、紫外线、化学药物和脂溶剂等,理化因子对病毒感染性的作用,可分别检査毒粒的大小、形态和结构特征,测定病毒及其组分的沉降系数、浮力密度和分子量,鉴定病毒核酸类型,确定病毒对不同理化因子的敏感性。根据这些理化性质可对病毒作进一步的鉴定。

3.血吸和血凝

受某些包膜病毒感染的细胞,表面出现病毒蛋白成分(血凝素),其表面能吸附脊椎动物红细胞,称血吸。某些病毒感染细胞后,病毒可释放到细胞培养液里,将细胞培养液与前述红细胞作用,可出现红细胞凝集现象,称血凝。不同病毒所凝集的血细胞的种类及凝集所要求的温度、pH 等条件都不相同。它们均可作病毒鉴定的依据。

4.免疫学方法

根据抗原抗体特异性反应,建立的免疫学方法是病毒鉴定的重要方法。免疫沉淀反应、凝集反应、酶联免疫吸附测定、血凝抑制试验、中和试验、免疫荧光、免疫电镜、放射免疫及单克隆抗体等技术都已广泛用于病毒鉴定。对病毒的抗原分析可使病毒鉴定更准确、更精细。这对病毒的分型、区分亲缘关系及病毒性疾病的诊断都至关重要。

5.分子生物学方法

用聚丙烯酰胺凝胶电泳、蛋白质肽图与 N 端氨基酸分析、核酸酶切图谱和寡核苷酸图谱分析、分子杂交、序列测定及聚合酶链反应等,生物化学与分子生物学方法鉴定病毒核酸、蛋白质组分性质,对病毒鉴定及病毒性疾病诊断都有特殊意义。

三、病毒效价的测定

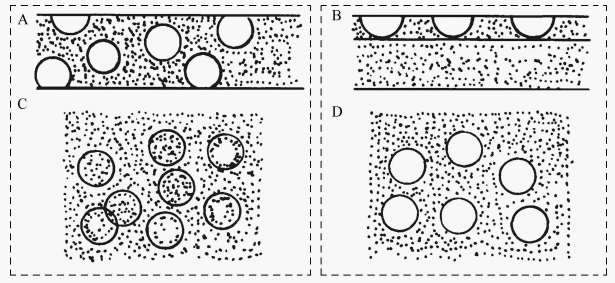

病毒效价表示每毫升试样中,所含侵染性病毒的粒子数。其测定以菌体为例:菌体侵入菌体复制导致宿主细胞裂解,释放出子菌体继续侵染周围宿主细胞,结果使混浊菌悬液变清,或在固体培养基上出现透明噬菌斑(图1)。若每个噬菌体产生一个噬菌斑,则根据在固体培养基上形成的噬菌斑数,可测得每毫升试样中所含侵染性菌体数,即噬菌体效价。

计算的病毒粒子数比电镜直接计数低,因病毒粒子对宿主细胞感染率不会达到100%。空斑表示的病毒效价并非悬液中病毒粒子真正数目,而是空斑形成单位(PFU)数目。空斑数与菌体数之比为成斑率。噬菌体的成斑率大于50%,动、植物病毒用类似方法得到的成斑率为 10%。试样中一般噬菌体粒子含量较高,应先逐级稀释再测定效价。测定方法如下。

1.双层平板法

这是一种普遍采用能精确测定效价的方法。先将含2%琼脂底层培养基7~8mL 铺成平板,再将含 1%琼脂上层培养基 3mL, 在试管中熔化并冷却至 45℃,加入 0.2mL较浓的对数期敏感菌和 0.1mL待测噬菌体稀释液,充分混匀,立即倒在底层平板上铺平,凝固后保温培养 10h 计数噬菌斑。

其优点较多,所有菌斑几乎在同一个平面,大小一致、边缘清晰、无重叠;可形成形态较大、特征较明显的菌斑。

图1 琼脂平板上的噬菌斑

A、B.侧面观;C、D.顶面观

2.单层平板法

在双层平板法中省略底层,但培养基琼脂浓度和量比双层法中的上层略大。此法简便、节省,但不够清晰、准确。

3.斑点试验法

它是一种半定量的预试验方法。先将敏感宿主菌悬液涂布于合适的培养基平板上。平板表面朝下置于45℃温箱中使表面不留水膜,再把不同稀释度待测试样依次用接种环点种在平板上,保温数小时后根据点样处是否产生噬菌斑可初步判断试样效价。

4.液体稀释管法

这与活菌计数中的系列稀释法相似。

不同的是:

①各试管中均加培养液;

②各管中均须接入处于对数期的宿主细胞;

③以不长菌的最高稀释管计算效价。

5.玻片快速法

将菌体和敏感宿主细胞与适量熔化的0.5%~0.8%琼脂培养基混合,涂布于无菌载玻片上短期培养后在显微镜或放大镜下计数。此法速度快,但精确度较差。

每种噬菌体噬菌斑有一定的大小、形状、边缘特征和透明度,故可作鉴定的指标。噬菌斑不仅用于噬菌体的分离和计数,也用于噬菌体的检出和鉴定。

据测定,一个直径2mm 的噬菌斑,所含噬菌体数达107~109个。噬菌斑测定法已被动物病毒、植物病毒的测定所借鉴,建立动物病毒的蚀斑测定法,及植物病毒的枯斑(坏死斑)测定法。

如果是肿瘤病毒,细胞不是被溶解,而是生长速率增加,导致受感染细胞堆积形成类似于菌落的感染病灶。

不能用蚀斑法或枯斑法测定的动、植物病毒可用终点法定量。方法是取等体积经10倍或2倍稀释的病毒系列稀释液,分别接种同样的实验单元(动物、植物、鸡胚或细胞培养),经一段时间孵育后以实验单元群体中半数个体出现某一感染反应所需的病毒剂量确定病毒的效价,称半数效应剂量。用使 50%实验单元出现感染反应的病毒稀释液的稀释度倒数的对数值表示。

竞争性聚合酶链反应和竞争性逆转录聚合酶链反应等分子生物学定量方法也广泛用于病毒的测定,这对体外培养困难的病毒和病毒含量极微样品的定量分析有特别的意义。

参考资料

蔡信之,黄君红,康贻军.《微生物学(第四版)》.北京:科学出版社,2023.

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-07-08

#创作团队

编制人:木木 | 审稿人:陈长征