应对镰刀菌枯萎病:解析病害机制与防治策略

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:676 发布时间:2025-05-13 16:45:52

引言

镰刀菌枯萎病是一种由土壤传播的植物病害,主要引发植株萎蔫、黄化等表型症状,严重时可导致宿主死亡。 该病害在全球范围内造成重大农业经济损失,在温暖环境条件下其危害更为严重。 发展中国家因此病导致的作物损失尤为显著。 该病原菌具有广谱寄主特性,主要侵染番茄(Solanum lycopersicum)、香蕉(Musa spp.)、棉花(Gossypium spp.)、马铃薯(Solanum tuberosum)等经济作物。 值得注意的是,其宿主范围不仅限于上述物种,其他多种植物亦存在感病风险。 病原菌通过维管束系统侵染宿主,破坏植物水分运输机制,最终导致系统性枯萎。 本文将深入探讨镰刀菌枯萎病的病原学特征、症状表现、致病机制、病害循环以及综合防控策略,旨在为科研工作者和农业生产者提供理论依据和技术支持。

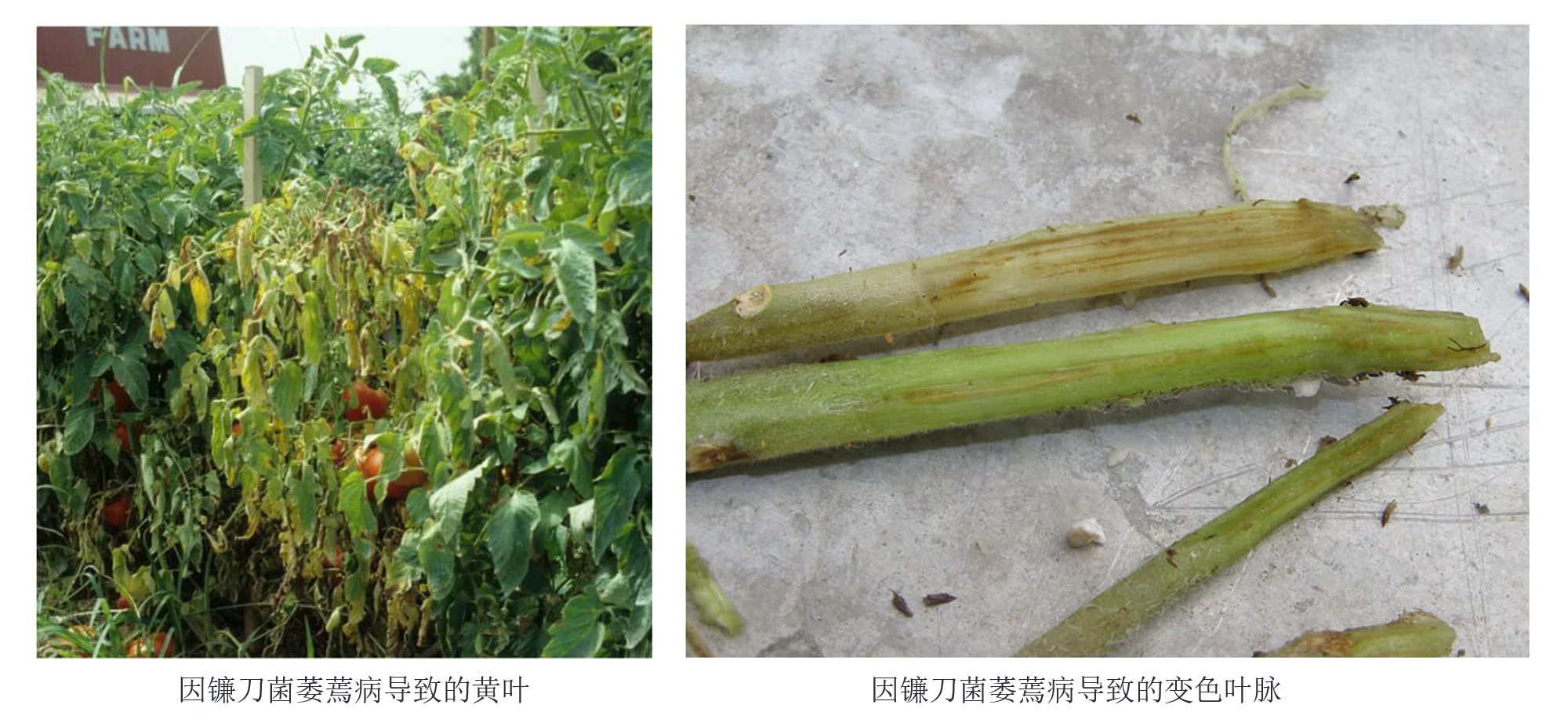

图1、镰刀菌萎蔫病

镰刀菌枯萎病的病原学特征

该病害由尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)侵染所致。该病原真菌隶属于子囊菌门(Ascomycota)粪壳菌纲(Sordariomycetes)肉座菌目(Hypocreales),具有典型的土壤习居特性。

尖孢镰刀菌的形态学特征表现为:可产生无隔小型分生孢子、具隔大型分生孢子及厚垣孢子。其中,厚垣孢子作为休眠孢子,可在无宿主存在的土壤环境中存活数年,构成病害长期传播的重要侵染源。

镰刀菌枯萎病的症状表现

不同寄主植物及环境条件下,病害症状呈现显著差异。其典型症状特征包括:

1、叶片黄化脱落与萎蔫反应——初期在日间高温时段出现暂时性萎蔫,夜间可恢复;随着病程发展,萎蔫症状转为永久性。黄化现象通常自茎基部开始,沿维管束系统向上扩展。

2、维管束组织褐变——受侵染植株的木质部导管呈现深褐色条纹,该症状可发生于根、茎、叶柄及分枝的维管束中,是诊断该病害的关键病理特征。

3、生长抑制效应——与健康植株相比,染病个体普遍表现出生物量积累减少、形态发育迟滞等系统性生长障碍。

镰刀菌枯萎病的致病机制解析

该病原菌的致病性受多重因素调控:

1、环境调控机制——尖孢镰刀菌在温暖潮湿环境中(最适温度24-30℃)呈现高致病活性。土壤排水不良造成的积水环境可显著增强其致病力,此类条件不仅限制水分运移,更促进病原菌通过植物维管系统扩散。

2、寄主专化性互作——不同专化型(formae speciales)具有严格的寄主选择性。例如,番茄专化型(Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)特异性侵染番茄,而香蕉专化型(Fusarium oxysporum f. sp. cubense )则引发香蕉枯萎病。该专化性由寄主抗性基因与病原菌效应蛋白基因的分子互作所决定。

3、毒力因子协同作用——镰刀菌通过分泌细胞壁降解酶(如果胶酶、纤维素酶)、破坏细胞器的毒素(如镰刀菌酸)以及抑制寄主防御反应的效应蛋白(如SIX蛋白)实现致病过程。此类致病因子协同作用,破坏宿主组织结构并建立侵染关系。

4、遗传可塑性特征——病原菌群体存在显著的遗传多样性,通过基因组重排、水平基因转移等机制,持续进化以突破寄主抗性并适应环境变化。

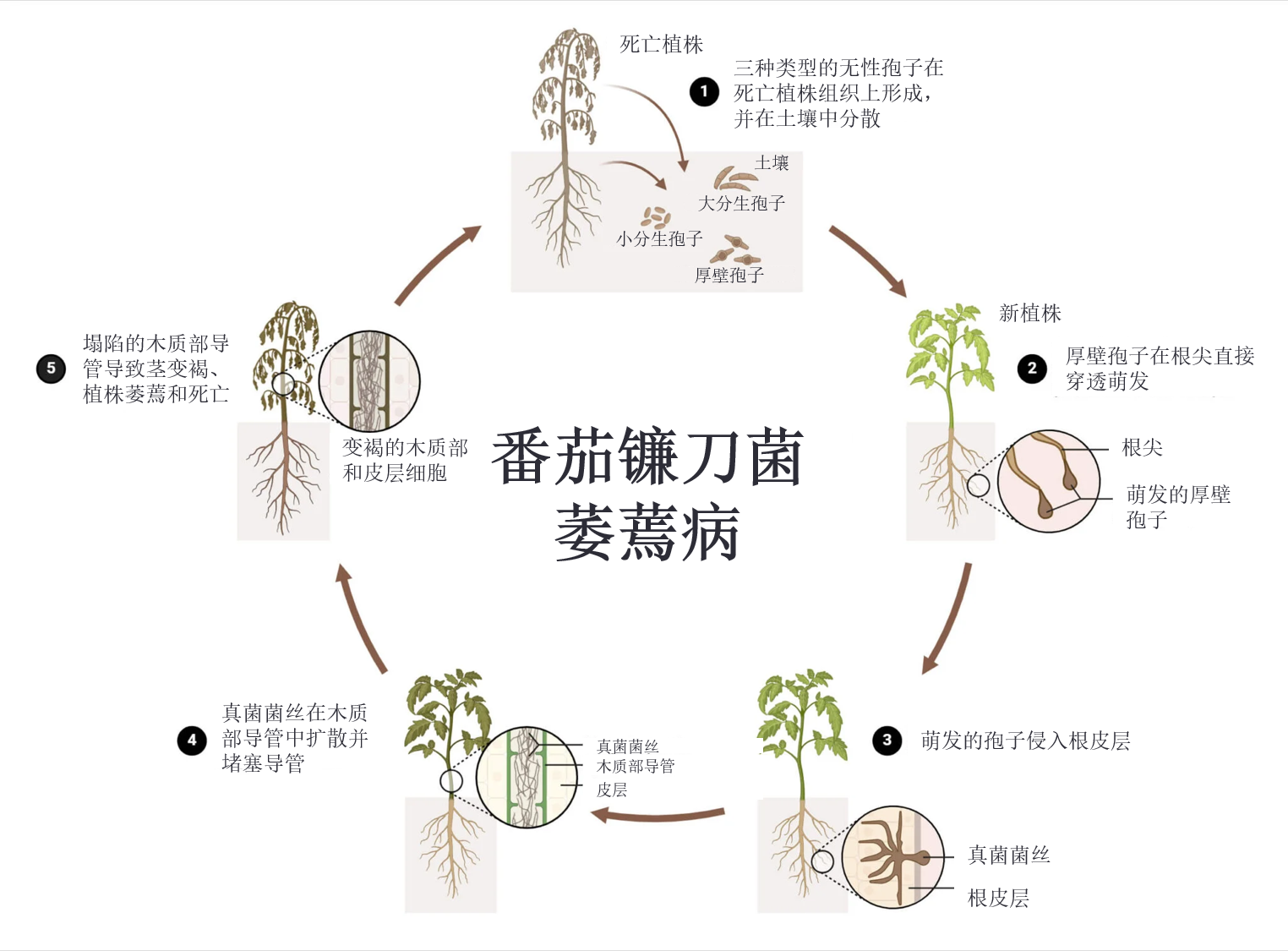

镰刀菌枯萎病的病害循环

1、土壤存活阶段——病原菌以厚垣孢子形态或植物残体为载体,在土壤中保持休眠状态长达数年。

2、侵染建立期——病原孢子萌发后通过根毛伤口或自然孔口侵入寄主,率先定殖于根皮层组织,随后向木质部导管迁移(寄生阶段)。

3、维管束系统定殖——菌丝体在导管内增殖并产生分生孢子,引发木质部褐变与水分运输障碍。随着菌体在维管束中的纵向扩展,系统萎蔫症状逐步显现。

4、孢子扩散期——病原菌产生大型分生孢子与小型分生孢子,通过灌溉水、土壤颗粒及病残体传播,构成二次侵染源或进入休眠状态以待适宜条件。

5、腐生存活阶段——寄主死亡后,病原菌在病残体中转为腐生状态(腐生阶段),菌丝体最终分化形成厚垣孢子,成为下一生长季的初侵染源。

上述小型分生孢子、大型分生孢子及厚垣孢子共同构成病原菌的休眠体系,确保其在复杂环境中的生存适应性。

图2、镰刀菌枯萎病的循环

镰刀菌枯萎病的综合防控策略

该病害因病原菌土壤存活期长、寄主范围广等特点,防治难度显著,需采取多维度综合治理策略。

1、农业防治措施

轮作制度——与非寄主作物轮作可降低土壤病原基数,但因尖孢镰刀菌具有超强土壤存活能力(>5年),该措施效果存在局限性。

土壤消毒技术—— 化学熏蒸:采用甲基溴等熏蒸剂可有效杀灭土壤病原,但因环境风险已被全球范围逐步淘汰;日光消毒:高温季节覆盖透明塑料膜(soil solarisation),使耕作层温度升至55℃以上维持4-6周,可灭活90%以上厚垣孢子

健康种苗体系——建立无病种苗繁育规程,通过茎尖脱毒、种子热力处理(50℃ 30min)等手段确保种植材料无病原携带

生物安全防控——农事操作器械需经5%次氯酸钠溶液消毒,阻断机械传播途径

2、抗病品种选育

利用抗性基因资源培育抗病品种是当前最经济有效的防控手段:

番茄抗病品种——已育成携带I、I-2、I-3等抗性基因的栽培种(如F1杂交种),可抵抗尖孢镰刀菌番茄专化型(F. oxysporum f. sp. lycopersici)1-3号生理小种

香蕉品种更替——20世纪50年代大麦克品种(Gros Michel)因1号生理小种(Race 1)侵染全面衰退;现有主栽品种卡文迪许(Cavendish)对1号小种具抗性,但热带4号生理小种(TR4)已对其构成严重威胁

3、生物防治技术

拮抗菌应用——木霉菌属(Trichoderma spp.)通过营养竞争、重寄生作用及抑菌物质(如gliotoxin)分泌实现病原抑制,田间防效可达40-60%

菌根共生体系——丛枝菌根真菌(AMF)与植物建立共生关系后,可诱导系统抗性(ISR)、增强苯丙烷类代谢通路活性,使维管束木质化程度提高15-20%

4、化学防治局限性

常规杀菌剂因病原菌维管束内寄生特性难以有效传导,仅适用于:

种传病原防控:50%多菌灵WP(2000倍液)浸种处理

土传病害辅助控制:定植前沟施噁霉灵颗粒剂(0.3g/m²)

5、土壤生态调控

有机改良:增施腐熟堆肥(≥20t/ha)可促进假单胞菌(Pseudomonas spp.)等有益微生物增殖,使病原菌密度降低30-50%

pH调节:施用硫磺粉(1.5-2t/ha)将土壤pH调至6.5以下,可显著抑制尖孢镰刀菌孢子萌发

生物炭应用:600℃热解制备的生物炭(40t/ha)可提升土壤CEC 25%,通过吸附作用降低病原菌毒性代谢产物活性

该病害的持久存活特性、广谱寄主适应性及遗传多样性,使其成为植物病理学领域最具挑战性的土传病害之一。未来防控需整合基因组编辑、微生物组调控等新兴技术,建立可持续治理体系。

总结

综上所述,镰刀菌枯萎病因其广谱寄主适应性和病原菌在土壤中的持久存活能力,成为植物病理学中极具挑战性的土传病害之一。 有效的防治措施需结合轮作制度、健康种苗体系、土壤消毒技术及生物防治等多种方法,以构建全面的综合治理策略。 值得注意的是,抗病品种选育是目前最为经济高效的防控手段,而新兴技术如基因组编辑和微生物组调控则有望在未来建立更加可持续的病害管理体系。 面对镰刀菌枯萎病带来的严峻挑战,跨学科合作与技术创新将是实现有效防控的关键。

相关产品

尖孢镰刀菌番茄专化型 | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

尖镰孢古巴专化型(香蕉镰刀菌枯萎病) | Fusarium oxysporum f. sp. cubense

尖镰孢萎蔫专化型(棉花枯萎病菌) | Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum

尖镰孢黄瓜专化型(黄瓜枯萎病菌) | Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum

尖镰孢萎蔫专化型(棉花枯萎病菌) | Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum

敬请关注“灰藻生物”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-05-13

#创作团队

编制人:小灰 | 审稿人:小藻