GB/T 43163-2023苜蓿黄萎病菌溯源检测方法

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:399 发布时间:2024-11-01 10:11:13

苜蓿黄萎病菌溯源检测方法

1范围

本文件描述了应用基因片段和生物信息学分析方法对首蓿黄萎病菌进行源检测的方法。

本文件适用于苜蓿黄萎病菌相关寄主植物材料中携带的苜蓿黄萎病菌的溯源检测。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件,

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1邻接法neighbor-joining

基于最小演化准则的迭代聚类方法。

4方法原理

苜蓿黄萎病菌,拉丁名 Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold,基本信息见附录A。溯源是利用对物种有进化和潮源价值的基因片段将核酸序列信息与来源地、寄主等来源信息进行相关性归类。检测过程是应用生物信息学的分析手段筛选有效区分种内差异并且有效归类的基因片段或分子标记,获得这些基因片段或分子标记的核酸序列,应用统计学手段完成核酸序列与来源地、寄主信息的主成分分析,完成不同来源地、寄主个体的群体分子系统进化关系和群体结构分析,基于基因序列的相似度和重复率等,构建网络进化图。

5 仪器和试剂

5.1 仪器与试验用具

仪器:恒温恒湿培养箱、超净工作台、-20 ℃低温冰箱、PCR 扩增仪、冷冻离心机、核酸蛋白分析仪.电泳仪、凝胶成像系统、高压灭菌锅。

试验用具:解剖刀、离心管、镊子、移液器、冻存管、培养皿、酒精灯、接种针。

5.2试剂

试剂:70%酒精、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、PCR Taq酶、PCR Taq 缓冲液、dNTP、DNA 标记、无菌超纯水。马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA):200g去皮土豆切成小方块,加入1000ml无菌水,煮沸15 min,四层纱布过滤得到滤液,滤液中加人18g葡萄糖、18g琼脂粉,加热溶解后将溶液定容至1000m,分装至三角瓶中,121℃高压蒸汽灭菌20min。

6溯源检测方法

6.1DNA 提取与纯化

对真菌进行液体培养或平板培养,按附录B中CTAB法对基因组DNA进行提取,溶解于无菌超纯水中,测定DNA浓度及纯度后,保存于一20℃冰箱备用。

6.2 基因片段或分子标记的扩增与测序

内部转录间隔区(ITS片段)作为湖源分析的基因片段进行PCR扩增(具体步骤见附录C),测序测序结果利用通用序列编辑软件进行剪接编辑,比对峰图和正反向测序结果是否有误,去掉两端引物部分序列

6.3分子系统进化分析

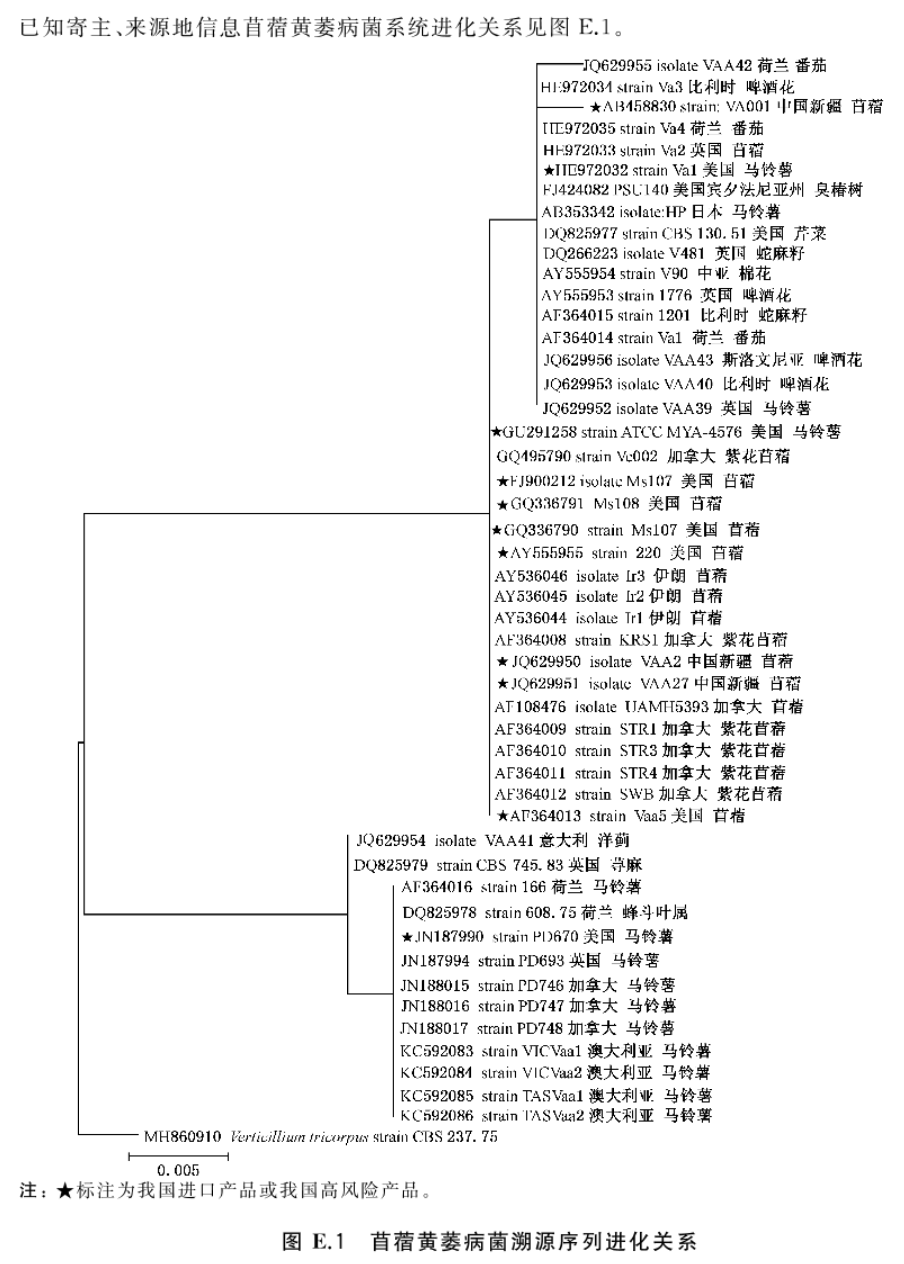

将拼接的序列导入通用分子系统进化分析软件,同时导入首蓿黄萎病菌溯源序列排列文件mas格式或meg格式,对全部列进行排列,排列结果见附录D。对排列后的mas格式文件,基于邻接法构建分子系统进化树(见附录E)。选择Bootstrap检验1000次重复,其他参数选择默认参数。

7结果判定

根据待分析序列在系统进化树上与已溯源苜蓿黄萎病菌的分支聚集结果进行判定。如果序列与已溯源菌株序列聚为一支,且自展值为100%,即可判定该物种序列与已知溯源信息序列具有相同的来源地、寄主信息。

如果序列与已溯源菌株序列未与任一物种序列聚为一支,需结合网络进化图做出判定。在构建的网络进化图中寻找待分析序列的进化分支起源点和方向,确认突变衍化历史。如同一分支起源点的其他方向分支信息具有相关性,则可判定待分析个体与同一起源点不同个体的来源地和寄主信息具有相关性。

如果同一分支起源点无其他方向分支,则无法判定待分析个体的来源地和寄主信息

8样品与原始数据集保存

8.1样品保存

分离得到的菌种转移至马铃薯葡萄糖斜面培养基,置于4℃黑暗条件下保存至少6个月,以备复验、谈判和仲裁。

8.2结果记录与资料保存

完整的实验记录包括:样品的来源、种类、时间,实验的时间、地点、方法和结果等,并要有实验人员和审核人员签字。PCR凝胶电泳检测需有电泳结果照片,序列需要保存电子文件。

附录A(资料性)苜蓿黄萎病菌相关信息

A.1基本信息

学名:Verticillium albo-atrum Reinke &. Berthold分类地位: Fungi, Plectosphaerellaceae, Glomerellales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, As-comycota.

A.2寄主范围

挪威槭 Acer pseudoplatanus、中华猕猴桃Actinidia chinensis、落花生Arachis hypogaea、甜菜Beta vulgaris、鹰嘴豆Cicer arietinum、西瓜Citrullus lanatus,甜瓜Cucumis melo,罗马甜瓜 Cucumis melo var,canatalupensis,黄瓜Cucumis sativus,柠檬桉Eucalyptus citriodora ,窿缘桉 Eucalyptusexserta 、草莓Fragaria ananassa、大豆属Glycine、大豆Glycine max、地中海岩黄芪 Hedysarum coro-narium、栽培向日葵Helianthusannuusvar,marcocarpus、律草属Humulus、啤酒花Humuluslupulus、羽扇豆属Lupinus、羽扇豆Lupinushirsutus、番茄Lycopersiconesculentum、苜蓿属Medicago、紫苜蓿 Medicago sativa、草木犀属Melilotus,草木犀Melilotus suaveolens、驴喜豆Onobrychis viciaefolia菜豆属Phaseolus、豌豆属Pisum、豌豆Pisum sativum、石榴Punica granatum、茄Solanum melongena,马铃薯Solanum tuberosum,杂种车轴草Trifolium hybridum,红车轴草Trifoliumpratense、白车轴草Trifolium repens 、蚕豆Vicia faba 。

A.3地理分布

北美洲:伯利兹、古巴、加拿大、美国、墨西哥、尼加拉瓜、萨尔瓦多、危地马拉。

非洲:埃塞俄比亚、安哥拉、布隆迪、刚果、津巴布韦、马达加斯加、马拉维、摩洛哥、南非、尼日利亚 坦桑尼亚、突尼斯。

南美洲:阿根廷、巴西、波多黎各、厄瓜多尔、哥伦比亚、圭亚那、秘鲁、委内瑞拉、乌拉圭、智利。

欧洲:阿尔巴尼亚、爱尔兰、爱沙尼亚、安道尔、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、俄罗斯、法国、芬兰、荷兰、捷克、捷克斯洛伐克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、摩尔多瓦、摩洛哥、挪威、葡萄牙、前南斯拉夫、瑞典、瑞士、塞尔维亚、塞尔维亚和黑山、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛文尼亚、苏格兰、乌克兰、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国。

亚洲:土耳其、阿富汗、巴基斯坦、非律宾、吉尔吉斯斯坦、東埔寨、老挝、黎巴嫩、缅、日本、塞浦路斯、沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、叙利亚、伊朗、以色列、印度、中国。

A.4 症状

病株初期上部叶片在温度较高时表现暂时性萎蔫,继而中下部叶片失绿变黄,严重时变枯白色,表现整株萎蔫症状,横切病株茎部,可见维管束变褐。发病后期,植株因生育停滞而严重矮化。小叶顶端出现V形黄变坏死斑块,严重时病叶卷缩扭曲;病株叶片枯萎,但茎部在较长时间内仍保持绿色;在潮湿条件下,枯死茎表现为病原菌轮枝状分生孢子覆盖,呈灰色

附录B(资料性)基因组 DNA 制备

B.1 CTAB 法

B.1.1试验器皿于121℃、30min湿热灭菌或180℃干热灭菌1h。

B.1.2从培养基上刮取100mg左右的菌丝体至研钵内,加入液氮充分研磨,加入4mL预热的CTAB抽提液。

B.1.3 将离心管放入水浴锅前先振荡1min,然后放人65 ℃水浴锅水浴15 min,每隔3 min~5 min 振荡1次。

B.1.4 加入等体积三氣甲烷,用移液器混匀1min,水浴10min;4℃,12000g离心15 min,取上清液加等体积异丙醇,轻轻摇匀,然后-20℃静置15min。B.1.5 4℃,12 000g 离心 15 min,小心去除上清液,留沉淀;加70%预冷酒精,洗涤3次,放于通风处干燥;加人50μL~100μL灭菌的去离子水溶解 DNA。

B.2DNA 浓度及纯度测定

用核酸蛋白分析仪测定DNA的纯度与浓度,分别取得260nm和280nm处的吸收值,计算核酸的纯度和浓度,按照公式(B.1)计算DNA纯度,按照公式(B.2)计算DNA浓度:

附录C(资料性)溯源基因片段扩增流程

C.1 PCR 扩增

C.1.1 反应条件

94℃预变性4min;94℃变性30s,56℃复性20s,72℃延伸30s,40个循环;72 ℃延伸7 min。

C.1.2 引物序列

前向引物:ITS1:5-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3';

后向引物:ITS4:5TCCTCCGCTTATTGATATGC-3

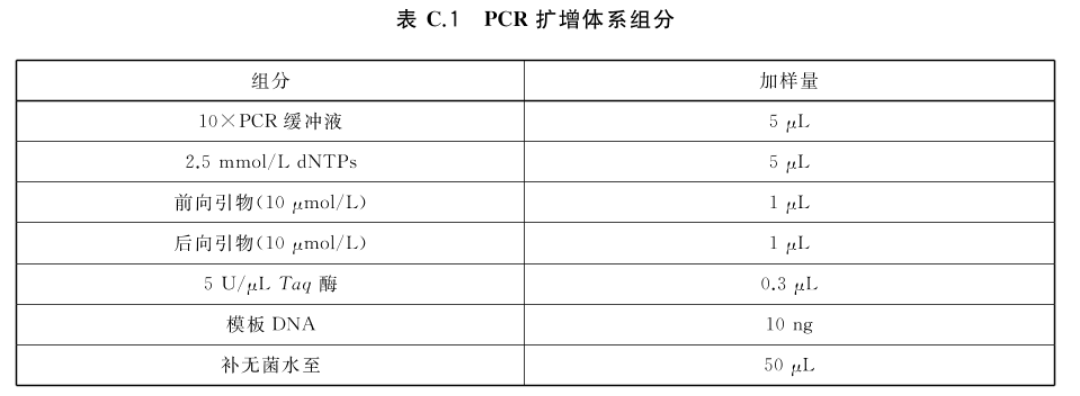

C.1.3 扩增体系及条件

扩增反应的组成成分见表C.1。

反应用双蒸水作空白对照,阳性对照采用含有苜蓿黄萎病菌的DNA作为模板,每个样品重复2次

C.2测序与序列处理

扩增产物经1%琼脂糖凝胶电泳分离,使用DNA标记参照,经DNA琼脂糖凝胶回收试剂盒回收纯化,采用核酸蛋白分析仪对DNA进行定量检测。测序引物与PCR扩增引物相同,进行测序。

附录E(资料性)已鉴定苜蓿黄萎病菌溯源序列进化关系图

参考文献

《GB/T 43163-2023 苜蓿黄萎病菌溯源检测方法》

相关资源

名称:苜蓿中华根瘤菌|Sinorhizobium meliloti

菌株编号:HZB229077

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-11-01

#创作团队

编制人:木木