微生物菌株的分类、传代及保藏管理

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:1294 发布时间:2024-10-28 16:15:19

引言

微生物在现代生物科技及工业应用中扮演着至关重要的角色。正确理解和管理微生物菌株对于保证研究的一致性和产品的质量至关重要。本文将概述微生物菌株的不同类型及其在从自然环境到实验室研究过程中的演变,同时探讨菌株传代与保藏的技术要点。

一、相关概念

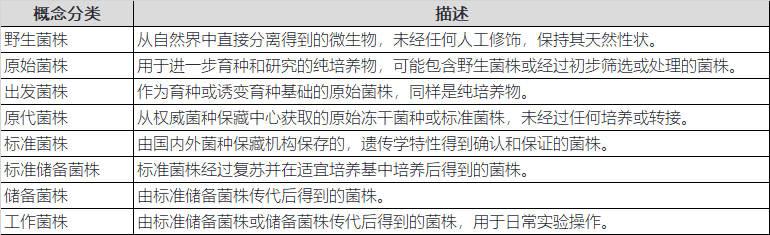

微生物菌株可以分为不同类型,如表1:

表1、菌株分类

二、菌株从自然环境到实验室研究的演变

1.确定野生菌株采集地点,标记,记录,拍照

2.无菌操作初步分离野生菌株

3.纯化目标菌株,获得原始菌株

在适宜的培养条件(温度、pH、气体环境等)下,用适合目标菌株的培养基培养目标菌株。如果目标菌株的菌落数比较低或者很少,可以选择液体培养基进行扩大培养,然后采用划线法和涂布法等方法,分离出目标菌株单菌落,也就是原始菌株。如果目标菌株浓度比较高,可以直接采用划线法和涂布法等方法,分离出目标菌株单菌落。

4.原始菌株的鉴定

对原始菌株进行形态学、生理生化等方面进行鉴定,确定目标菌株的种属分类和特性。

5.标准菌株的筛选与确立

从稳定性好、遗传特征一致的原始菌株中筛选出优秀菌株,并确立为标准菌株。

6.将标准菌株放入标准菌株库,确保其纯度和稳定性

三、菌株的传代

1.从标准菌株到标准储备菌株

标准菌株经过复苏和培养得到标准储备菌株,需保存足够数量的标准储备菌株以备后续使用。尤其要选用保藏期长的,比如说冻干管。通过观察菌落形态、显微形态,生理生化试验等方法对标准储备菌株进行纯度和特性的确认。

2.从标准储备菌株到工作菌株

标准储备菌株用于制备工作菌株,使用完的标准储备菌株要做好标记或者舍弃,因为反复冻融对菌株不利,以免影响后续试验。

3.工作菌株的传代

工作菌株每经过一次转种即视为一次传代,不区分形式,即斜面/菌液/平板,只要涉及到转种就算传代。反之,只要不涉及转种就是同一代,比如:平板上的菌用无菌水洗脱下来保藏,仍是同一代。

标准菌株第0代,标准储备菌株第1代,储备菌株第2代可以用作工作菌株,也就是说,工作菌第1代实际已经是第2代,如果按照“不超过5代”传代,工作菌株只有4代。超过5代以上,变异几率比较大,不建议继续传代。

4.建立工作菌株库

做好标记,确保工作菌株库中的菌株具有可追溯性,便于管理和使用。

四、菌株的保藏

1.菌种保藏的代数选择

标准菌株、标准储备菌株和储备菌株应当优先保存,为后续科研提供保障。即使工作菌株已传代多次但仍表现良好,也可进行保藏。

2.已传代菌种的保藏代数计算

在实际工作中,如果无法确定菌种的确切传代次数,可将其默认为第一代(标准储备菌株),此观点仅供参考。

总结:

从自然界采集的野生菌株到实验室中广泛使用的标准菌株,每一个阶段都体现了微生物研究的严谨性和科学性。了解并掌握这些菌株的分类、鉴定以及保藏方法,不仅能够促进微生物学的研究进展,也能为生物技术产业提供坚实的基础支持。通过对传代次数的严格控制和适当的菌株保藏,可以最大限度地减少菌株变异带来的不确定性,从而确保实验结果的可靠性和重复性。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-10-28

#创作团队

编制人:冬冬