知识讲堂 | 肠胃炎——副溶血性弧菌致病机理、流行病学特点与防控策略

来源:灰藻科技 浏览量:1902 发布时间:2024-04-02 21:55:56

肠胃炎——副溶血性弧菌致病机理、流行病学特点与防控策略

引言:

副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是导致人类急性胃肠炎的主要原因之一,通常因食用生的、未充分烹调以及交叉污染的海鲜产品而感染。这种细菌常栖息于热带海洋和沿海环境中,尤其能在滤食性软体动物(如牡蛎、蛤蜊和贻贝)的肠道内附着并大量增殖。此外,副溶血弧菌还能引发伤口感染、耳部感染,并在免疫功能低下的个体接触海水时导致败血症。

对人类具有致病性的弧菌属物种还包括霍乱弧菌(Vibrio cholerae)、鲨鱼弧菌(Vibrio carchariae)、拟态弧菌(Vibrio mimicus)、创伤弧菌(Vibrio vulnificus)、梅氏弧菌(Vibrio metschnikovii)、仙女弧菌(Vibrio damsela)以及河弧菌(Vibrio fluvialis)等。

图1、副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus)(来源:https://microbenotes.com/vibrio-parahaemolyticus-food-poisoning/)

在日本及多个亚洲国家中,副溶血弧菌每年导致大约20%至30%的食物中毒病例。而在美国,该菌同样被认为是引起人类肠胃炎的主要原因之一,因此,为了减少其潜在危害,有必要关注副溶血弧菌的流行程度、毒力因子的作用及其对人体健康的影响,并研究相应的鉴定技术。

副溶血性弧菌的特征:

● 革兰氏阴性菌

● 曲线形杆菌

● 不形成芽孢

● 微咸水性(在盐浓度20至25‰的环境中生长良好)

● 兼性厌氧菌

● 氧化酶试验阳性

● 能运动(具有鞭毛)

● 最适生长温度为30至35摄氏度

● pH适应范围较广,从6.8至10.2均能生存

副溶血弧菌的污染来源:

● 作为一种海洋及嗜盐细菌,副溶血弧菌借助其单一极鞭毛在水中自由漂浮;

● 它能够附着于鱼类、蟹类、虾类、龙虾、浮游动物以及其它水生动物的壳体等生物表面;

● 当人们食用受到副溶血弧菌污染且未经充分烹饪的海鲜时,容易引发急性胃肠炎;

● 其他污染途径还包括从海产品或相关设备到其他产品的交叉污染,即致病性强的副溶血弧菌株通过交叉接触传播;

● 当开放性伤口或割伤部位接触到受污染的海水时,也可能造成感染。

副溶血弧菌食物中毒的病原机制:

● 副溶血弧菌根据其抗原性质可分为两类,分别是体抗原(O)和荚膜抗原(K)。

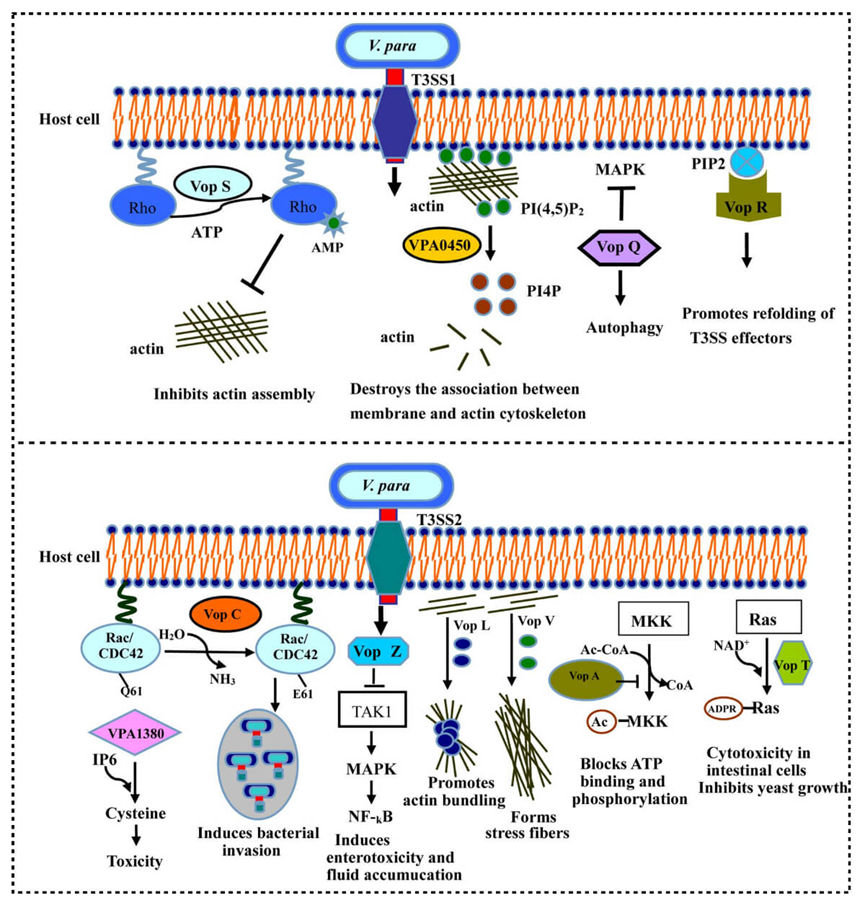

● 它能产生多种毒力因子,包括粘附素、热稳定直接溶血素(tdh)、与TDH相关的溶血素(trh),以及Ⅲ型分泌系统(T3SS1和T3SS2)。

图2、副溶血性弧菌食物中毒的发病机制(来源:https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2015.00144/full)

● 此菌种还拥有两种不同类型的动力鞭毛用于运动,并可形成有助于其在恶劣环境条件下生存的荚膜。

● 感染通常通过粪-口途径发生,细菌通过表面的粘附因子黏附在宿主细胞上。

● 热稳定直接溶血素(TDH)能结合在人红细胞膜上,导致红细胞破裂。它在细胞膜上形成孔道,使得红细胞内的成分渗漏出来。

● 副溶血弧菌产生的另一种毒素具有细胞毒性,这种酶活性是由tdh和与TDH相关的溶血素(trh)形成的。TDH通过形成通道使胞外Ca2+浓度增加和细胞内Cl–排泄增多,进而增加细胞渗透压,导致细胞形态、病理状态和自我调节改变,最终细胞膨胀并死亡。

● 另一种热不稳定溶血素(TLH)基因与刺激肠道感染有关,并能引起人红细胞的溶血。

● 早期研究指出,尿素酶在携带trh基因的副溶血弧菌株中是导致胃肠道炎症病变的重要毒力因子。

● Ⅲ型分泌系统(T3SS1)在组织细胞感染期间诱导自噬和细胞毒性,依次导致自噬、细胞突起、细胞圆缩、细胞溶解,最终导致细胞死亡。

● Ⅳ型分泌系统(T6SS1和T6SS2)向真核细胞胞浆内输送有毒效应蛋白,破坏细胞并导致其死亡。T6SS存在于其他弧菌种类中,也可作为检测大流行或非大流行菌株的毒力标志物。T6SS1基因在温暖条件下最为活跃,不仅可在临床样本中分离得到,也能从环境中分离出。

● 总之,副溶血弧菌通过其多样化的毒力因子和分泌系统侵入宿主体内,通过不同机制导致细胞损伤、溶血和炎症反应,从而引发食物中毒和其他感染病症。

副溶血弧菌食物中毒的流行病学特点:

● 在中国东部沿海省份报告的食物中毒爆发案例中,约40.1%的病例与副溶血弧菌感染有关。

● 首次大规模副溶血弧菌疾病爆发事件发生在1950年的日本,当时记录了272例急性胃肠炎病例,其中20人死亡。

● 在中国东部地区,副溶血弧菌引发了多次疫情,共报告802例病例,导致17,462人患病。

● 类似疫情在亚洲、欧洲、非洲和美洲多个国家均有频繁报道。在美国,1997年至1998年间,因食用生的、受污染的牡蛎而报告的副溶血弧菌感染病例超过700例。

● 副溶血弧菌食物中毒通常发生在夏季,即6月至10月之间,此时水温适宜该菌的生长繁殖。

● 蟹、虾、龙虾、贝类、牡蛎、蛤蜊以及金枪鱼等都是高风险的海产品,必须在食用前彻底烹煮。

副溶血弧菌食物中毒的典型症状:

● 副溶血弧菌食物中毒的典型症状包括水样腹泻、恶心、呕吐、腹痛、发热和寒战。

● 潜伏期通常在摄入含病原体食物后的12至24小时之间,并在5至7天内自行缓解。

● 免疫力较低的人群可能需要较长恢复时间,约10至15天,因为这种疾病通常具有自限性,不需特殊药物治疗。

● 在严重情况下,部分患者可能出现粪便带黏液或血丝,伴随血压降低、皮肤苍白青紫甚至昏迷等症状。

● 当患者体内系统发生变化,小肠和回肠发生炎症和溃疡,并伴有肝脏、脾脏和肺部损害时,可能导致死亡。

副溶血弧菌食物中毒的检测方法:

● 采用含有十二烷基硫酸钠(SDS)、烷基苯磺酸盐和胆盐的选择性富集培养基进行副溶血弧菌的培养和分离,这类培养基有利于弧菌的生长。

● 利用如碱性蛋白胨水(APW)这样的富集肉汤,因其适宜的pH值和较高的氯化钠含量,可以促进弧菌属细菌的增殖。

● 最可能数(MPN)法是一种传统的实验室常用方法,用于确定样品中微生物群体密度。

● 对副溶血弧菌菌株的鉴定,采用了分子生物学技术,如传统表型分型、生化测试、基于PCR的检测方法、DNA基础方法等。

● 还利用环介导等温扩增(LAMP)技术进行菌株的快速检测和分型,以及随机扩增多态性DNA(RAPD-PCR)技术区分不同菌株。

图3、TCBS琼脂上的副溶血性弧菌(来源:https://microbenotes.com/vibrio-parahaemolyticus-food-poisoning/)

副溶血弧菌食物中毒的治疗方法:

● 虽然该疾病多数情况下具有自限性,但在严重病例中,需要采取医疗措施干预。

● 常见治疗方法包括口服补液疗法以补充流失的电解质,并可能使用抗生素如四环素来缓解病情。

● 大量饮水补充水分和电解质损失,配合卧床休息,有助于加快病情康复。

副溶血弧菌食物中毒的预防与控制措施:

● 由于副溶血弧菌自然存在于海水及其海产品中,预防感染的关键措施之一是避免食用生的或未充分烹煮的贝类和牡蛎。

● 在处理海产品时要注意个人卫生,特别是防止生熟贝类之间的交叉污染。

● 若有开放性伤口或划伤,应避免接触海水或咸淡水,并尽可能使用防水绷带包扎伤口以减少感染风险。

总结:

副溶血弧菌是一种常见的海洋致病菌,其引发的食物中毒是全球范围内急性胃肠炎的重要原因之一,尤其在亚洲和沿海国家较为突出。该菌通过污染海鲜进入人体,最适生长条件为微咸水环境,且具有较强的耐受性和多种毒力因子,如TDH和trh等。其典型症状包括腹泻、恶心、呕吐和腹痛,严重时可导致全身性感染和器官损伤。预防措施主要包括避免食用生冷海鲜、加强食品安全和个人卫生习惯,并及时处理伤口以防海水感染。检测方法涵盖传统培养法与现代分子生物学技术,治疗则多采用口服补液及必要时抗生素治疗。对于流行地区的防控,了解其流行病学特点、季节性规律及高风险食品尤为重要。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-04-02