闪囊菌属(Lamprocystis)、海着色菌属 (Marichromatium)与亚硝化球菌属 (Nitrosococcus) 的系统分类学、生理生态特征及菌种保藏方法(五)(第二卷 变形菌门 Part B, Page 45))

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:147 发布时间:2025-09-25 22:09:35

闪囊菌属(Lamprocystis)

细胞球形至卵圆形,直径1.9–3.8 μm,分裂前呈双球菌状,可形成不规则聚集体,通过二分裂增殖,无运动性或靠单根鞭毛运动,在细胞中央形成气泡。

革兰氏阴性,属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)。

在高硫化物浓度(4–6 mM)和高光照强度(1000–2000 lux)下,细胞可形成嵌入粘液的长分支状聚集体。

在适宜生长条件下,聚集体可分解成较小簇群和球状微菌落,通过鞭毛运动,最终释放出单个运动细胞。

内部光合膜为囊泡型,含光合色素细菌叶绿素a和类胡萝卜素。

在厌氧光照条件下进行光能无机自养生长,以还原性硫化合物(如硫化物和单质硫S⁰)作为电子供体。

硫化物氧化过程中,S⁰暂时储存在细胞无气泡的周边区域,最终氧化产物为硫酸盐。

在硫化物和碳酸氢盐存在时,可光同化简单有机底物。

专性光能营养或兼性化能营养,可在微氧至好氧黑暗条件下生长。

DNA的G+C摩尔含量:63.4–64.1%

模式种:桃红闪囊菌(Lamprocystis roseopersicina)(Kützing 1849) Schroeter 1886, 151(异名:Protococcus roseopersicinus Kützing 1849, 196)

一、闪囊菌属(Lamprocystis)富集与分离方法

培养基和培养条件同着色菌属(Chromatium)。与其他含气泡的紫色硫细菌类似,可利用其细胞在低温(4–10℃)下的浮力选择性富集闪囊菌属物种。

富集培养时,应使用经显微镜确认存在闪囊菌细胞和聚集体的自然样品作为接种物。

培养基和培养条件同着色菌属,采用低硫化物浓度(1–2 mM)、低光照强度(100–300 lux)和昼夜光暗周期(如18小时光照/6小时黑暗),室温约20℃。培养瓶水平放置以避免细胞在螺帽非光照区积聚。

富集培养物经2–3次中和硫化物溶液补充后,将发育良好的培养物直立冷藏。

待各种紫色硫细菌几乎完全氧化细胞内硫粒后,在4–10℃储存1–2周,含气泡的紫色硫细菌(包括闪囊菌)会在液面螺帽下积聚。用接种环取少量浮游材料,明场显微镜检查。为进一步富集,小心从表面吸出浮游细胞团转入新鲜培养基,或使用富集材料接种1–2系列琼脂振荡培养物(方法同着色菌属分离)。

二、闪囊菌属(Lamprocystis)保藏方法

液态培养基菌株保存及液氮长期保藏方法同着色菌属。

三、闪囊菌属(Lamprocystis)属间鉴别特征

与着色菌科其他光能营养属的鉴别特征参见该科章节表7。基于16S rDNA序列分析的闪囊菌属与着色菌科其他成员的种系发生关系参见该科章节图2。

四、闪囊菌属(Lamprocystis)分类学评注

目前仅有少数桃红闪囊菌菌株获得纯培养研究。自然样品观察显示,具有闪囊菌特征的细胞十分常见且直径多样。需更多纯培养菌株研究以确认不同细胞直径的菌株群是否代表不同物种。

根据16S rRNA寡核苷酸模式分析,桃红闪囊菌与硫囊菌属(Thiocapsa)和网硫菌属(Thiodictyon)物种亲缘较远。

16S rDNA序列分析将其归入球形至卵形、无运动性、含气泡的淡水着色菌科物种群(参见着色菌科章节图2),与原描述为紫色变形杆菌(Amoebobacter purpureus)的物种亲缘密切。根据《国际细菌命名法规》,将该物种转入闪囊菌属为新组合Lamprocystis purpurea comb. nov.(Imhoff,2001b)。

变形杆菌属(Amoebobacter)原包含含气泡的球形非运动物种。其中两个种(含模式种)转入硫囊菌属,第三个种转入新属闪硫菌属(Thiolamprovum)(Guyoneaud等,1998b;参见硫囊菌属和闪硫菌属)。

由于模式种已从变形杆菌属移出,该属其他物种名称需根据规则37a更改,保留Amoeobacter purpureus名称不再合法。该物种曾建议转入新属普氏菌属(Pfennigia)。

然而,该菌与桃红闪囊菌的16S rDNA序列高度相似(参见着色菌科章节图2,证明两者亲缘密切,不支持分属不同属。基于桃红闪囊菌属种名的优先权,Pfennigia purpurea Tindall 1999(原Amoeobacter purpureus Eichler and Pfennig, 1988)被转入闪囊菌属为新组合Lamprocystis purpurea comb. nov.(Imhoff,2001b)。

紫色闪囊菌(原紫色变形杆菌)基于6个分离株描述,根据细胞大小和底物利用分为两组。组间差异可能足以认定两个不同物种。下述紫色闪囊菌描述包含模式菌株和附加菌株(ThSchm4)特性。第二组菌株与紫色普氏菌的区别在于:细胞尺寸3.3–3.8 × 3.5–4.5 μm,不利用甲酸盐,G+C含量63.4–64.1 mol%。

五、闪囊菌属(Lamprocystis)物种列表

1. 桃红闪囊菌 (Lamprocystis roseopersicina) (Ku¨ tzing 1849) Schroeter 1886,151AL (异名:Protococcus roseopersicinus Ku¨ tzing 1849, 196.)

词源:rose.o.per.si.cina. 拉丁语形容词 roseus 玫瑰色的;希腊语名词 persicus 桃子;现代拉丁语阴性形容词 roseopersicina 桃红色的。

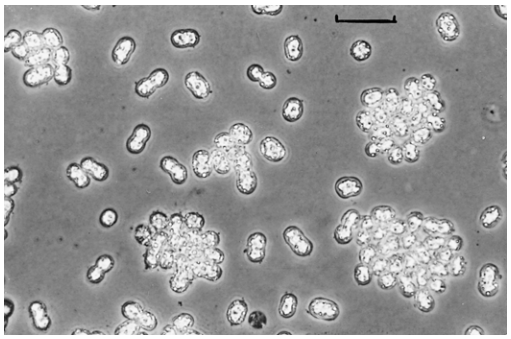

细胞呈球形至卵圆形,直径 2.0–3.5 µm(图1),借鞭毛运动,含有气泡。细胞悬液颜色为粉紫至紫罗兰色。光合色素为细菌叶绿素 a和玫红品类群的类胡萝卜素,其中番茄醛为主要成分 (Pfennig et al., 1968)。

图1.在含硫化物培养基中光能自养培养的 Lamprocystis roseopersicina (玫瑰色俊囊菌) DSM 229。单细胞和细胞团在液体培养基中具有运动性。细胞内部不规则的白色区域是气泡。细胞内的细小球形物体是硫粒。相差显微照片。标尺= 10 μm。

生理特性:专性光养且严格厌氧。能以硫化物和硫单质(S⁰)作为电子供体进行光能无机自养生长。在存在硫化物和碳酸氢盐的条件下,可光合同化乙酸盐(acetate)和丙酮酸盐。氮源为铵盐。

生态与条件:中温淡水细菌,最适生长温度为 20–30°C,最适 pH 为 7.0-7.3。

生境:存在于含有硫化氢的池塘和湖泊的淤泥及静水中;是淡水湖泊含硫化物湖下层中常见的浮游紫色硫细菌。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:63.8(浮力密度法,Bd)。

模式菌株:3012, BN 4510, DSM 229。

GenBank 登录号(16S rRNA):AJ006063。

2. 绛红闪囊菌 (Lamprocystis purpurea) comb. nov. (Eichler and Pfennig 1988) Imhoff 2001b, 1700VP(异名:Pfennigia purpurea (Eichler and Pfennig 1988) Tindall 1999, 1308; Amoebobacter purpureus Eichler and Pfennig 1988, 399.)

词源:pur.pure.a. 拉丁语阴性形容词 purpurea 紫色或紫红色的。

细胞近球形至卵圆形,1.9–2.3 × 2.0–3.2 µm,不运动,细胞中央部分含有气泡。细胞单生或形成多达 40 个细胞的不规则聚集体。浓细胞悬液颜色为紫红色。光合色素为细菌叶绿素 a,类胡萝卜素中奥克酮(okenone)是主要成分。

生理特性:在厌氧和光照条件下,能以硫化物、硫代硫酸盐和硫单质(S⁰)作为电子供体进行光能无机自养生长。在存在硫化物和碳酸氢盐的条件下,可光合同化乙酸盐、丙酸盐、丙酮酸盐、乳酸盐、葡萄糖和甲酸盐。可在微氧条件和黑暗中进行化能无机自养生长,以硫化物和硫代硫酸盐作为电子供体。不存在同化型硫酸盐还原。

生态与条件:中温淡水细菌,最适生长温度为 23–25°C,最适 pH 为 7.0-7.3。

生境:分层淡水湖泊的厌氧含硫化物水体、池塘和湖泊的淤泥及静水中;在含有可降解有机物的废水 lagoon 中,可能与玫瑰色硫囊菌(Thiocapsa roseopersicina)一起作为优势的、形成水华的细菌出现。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:63.5–63.6(浮力密度法,Bd)。

模式菌株:ThSchl2, DSM 4197。

GenBank 登录号(16S rRNA):Y12366, AJ223235。

海着色菌属 (Marichromatium)

细胞形态与结构:细胞为直杆状或略弯曲的杆状,借极生鞭毛运动,通过二分裂增殖。细胞单生或成对存在,可能粘连并形成聚集体。革兰氏阴性,属于γ-变形菌纲,内部具有囊状光合膜系统,含细菌叶绿素a和类胡萝卜素作为光合色素。

生理代谢:在厌氧和光照条件下,能以硫化物和硫单质(S⁰)作为电子供体进行光能无机自养生长。硫化物的氧化过程中,硫单质(S⁰)作为中间产物形成,并以强折光性的球粒形式储存在细胞内。最终氧化产物是硫酸盐。分子氢也可用作电子供体。在存在硫化物和碳酸氢盐的条件下,可光合同化有机底物。可能在微氧条件和黑暗中进行化能无机自养和化能有机异养生长。

生长条件:中温细菌,最适生长温度 25–35°C,最适 pH 6.5–7.6,所需盐浓度典型于海洋细菌。

生境:暴露于光线的、含有硫化氢的海洋厌氧沉积物和静水,以及海洋海绵和其他海洋无脊椎动物体内。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:68.9–70.4。

模式种:纤细海着色菌 (Marichromatium gracile) (Strzeszewski 1913) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1140 (异名:Chromatium gracile Strzeszewski 1913, 321.)

一、海着色菌属 (Marichromatium)富集与分离程序

所述用于着色菌属物种的培养基,在补充适量盐分后,亦可用于海着色菌属(Marichromatium)物种及着色菌科(Chromatiaceae)的其他海洋成员。培养条件和分离程序与着色菌属的描述相同。

二、海着色菌属 (Marichromatium)菌种保藏程序

菌株在液体培养基中的日常保藏及在液氮中的长期保存,均按着色菌属所述方法进行。

三、海着色菌属 (Marichromatium)海着色菌属与其他属的鉴别

海着色菌属物种因其特异的盐需求极高的 DNA G+C 含量(mol% G + C content),而与着色菌科的其他成员区分开来。该属与着色菌科其他光养成员的鉴别特征见描述着色菌科的章节中的表6。

四、海着色菌属 (Marichromatium)分类学评述

该属的物种先前被归类于着色菌属(Chromatium)。然而,由于其与真正的着色菌属物种及着色菌科其他成员存在显著的表型和遗传差异,它们已被转入新建立的海着色菌属(Marichromatium)。

五、海着色菌属 (Marichromatium) 各物种的鉴别

海着色菌属(Marichromatium)各物种可依据细胞悬液颜色、色素组成、底物利用差异,以及细胞大小和盐反应的细微差别进行区分。用于鉴别海着色菌属各物种的特征性质列于描述着色菌科章节的表6中。海着色菌属物种与着色菌科其他成员的系统发育关系参见描述着色菌科章节的图1。

六、海着色菌属 (Marichromatium) 物种列表

1. 纤细海着色菌 (Marichromatium gracile) (Strzeszewski 1913) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1140VP (异名:Chromatium gracile Strzeszewski 1913, 321.)

词源:graci.le. 拉丁语中性形容词 gracile 薄的,纤细的。

细胞形态:杆状,大小 1.0–1.3 × 2–6 µm。硫单质(S⁰)球粒均匀分布于细胞内。单个细胞无色。生长中培养物的颜色为橙棕色至棕红色。光合色素为细菌叶绿素a和正常螺菌黄质类群的类胡萝卜素。

生理代谢:在厌氧和光照条件下,能以硫化物、硫单质、硫代硫酸盐、亚硫酸盐和分子氢作为电子供体进行光能无机自养生长。

可利用有机底物:甲酸盐、乙酸盐、丙酸盐、丙酮酸盐、延胡索酸盐、苹果酸盐、琥珀酸盐、乳酸盐丙酸盐、丁酸盐、巴豆酸盐以及酪蛋白氨基酸。

不利用:糖类、糖醇、醇类、苯甲酸盐、柠檬酸盐和氨基酸。可在微氧至半好氧条件下进行化能自养和混养生长。存在同化型硫酸盐还原。氮源:铵盐、氮气(N₂)。不需要维生素。

生境:含有硫化氢并暴露于光线的半咸水、河口、盐沼和海洋生境。

生长条件:中温海洋细菌,最适生长盐度为 2–3% NaCl,最适 pH 为 7.2–7.4(范围 6.8–7.6),温度范围为 20–35°C。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:68.9–70.4(浮力密度法,Bd);模式菌株为 69.9(Bd)。

模式菌株:8611, BN 5210, DSM 203。

GenBank 登录号(16S rRNA):X93473。

2. 绛紫海着色菌 (Marichromatium purpuratum) (Imhoff and Trüper 1980) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1140VP (异名:Chromatium purpuratum Imhoff and Trüper 1980, 69.)

词源:pur.pur.atum. 拉丁语中性形容词 purpuratum 身着紫色的。

细胞形态:杆状,大小 1.2–1.7 × 3–4 µm(自养条件下生长时),借单根极生鞭毛运动。细胞悬液颜色为紫红色。光合色素为细菌叶绿素a和奥克酮类群的类胡萝卜素。

生理代谢:专性光养且严格厌氧。能以硫化物、硫单质和硫代硫酸盐作为电子供体进行光能无机自养生长;在碳酸氢盐存在下,能以乙酸盐、丙酸盐、丁酸盐、戊酸盐、乳酸盐、丙酮酸盐、延胡索酸盐、苹果酸盐和琥珀酸盐进行光能有机异养生长。果糖和酪蛋白氨基酸利用较差。不利用:糖类、糖醇、醇类、高级脂肪酸、苯甲酸盐和氨基酸。氮源:铵盐。不需要维生素。

生长条件:中温海洋细菌,生长需要 NaCl,最适盐度 5% NaCl,盐度范围 2–7% NaCl,pH 范围 7.2–7.6,温度范围 25–30°C。

生境:暴露于光线的厌氧含硫化物海洋沉积物和水体、海洋海绵以及其他海洋无脊椎动物,如海鞘和桡足类。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:68.9(熔解温度法,Tm)。

模式菌株:BN 5500, DSM 1591。

GenBank 登录号(16S rRNA):AF001580, AJ224439。

亚硝化球菌属 (Nitrosococcus)

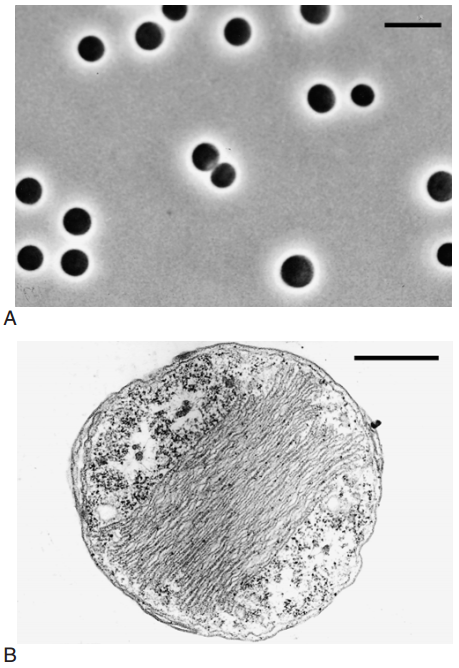

细胞形态与结构:细胞呈球形至椭球形(图2A)。具有典型的革兰氏阴性细胞壁,但某些菌株还具有由重复亚基以分子阵列形式排列而成的附加层(Watson and Remsen, 1969, 1970)。在细胞质中央存在广泛的内质膜系统(图2B)。未观察到羧酶体。生长需要严格的盐。在两个已描述的物种中,有一个可利用尿素作为氨源。能运动的细胞具有一丛鞭毛或单根鞭毛。物种分布于海洋和盐湖中。

图2(A) 海洋亚硝化球菌(Nitrosococcus oceani)细胞的薄切片相差显微照片。比例尺 = 5 μm。(B) 海洋亚硝化球菌(N. oceani)细胞的薄切片电子显微照片。比例尺 = 0.5 μm。

模式种:亚硝基亚硝化球菌 (Nitrosococcus nitrosus) (Migula 1900) Buchanan 1925, 402 (保留名称,依据司法委员会意见 (Nom. Cons. Opin.) 23, 1958b, 169)(异名:Micrococcus nitrosus Migula 1900, 194.)

一、亚硝化球菌属 (Nitrosococcus) 分类学评述

球形的氨氧化菌分离物最早由 Winogradsky (1892, 1904) 描述。其中一个菌株被 Migula (1900) 命名为 Nitrosococcus nitrosus。然而,该属的这个模式种并未以培养物形式保存下来。原始描述中仅可获得关于细胞形状和大小的数据。由于无法确切鉴定该物种,已被列入建议否决名称名录。 另一种球形的氨氧化菌,最初作为 N. mobilis 被归入亚硝化球菌属(Nitrosococcus),后通过系统发育分析被证明属于亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)的成员。

该属剩余的两个已描述物种,N. oceani 和 “N. halophilus”,均为γ-变形菌纲的成员。如DNA-DNA杂交所证明,它们彼此亲缘关系密切。使用S1核酸酶技术估计其DNA相似性为9–10%。

未来,经过分类学修订的亚硝化球菌属(Nitrosococcus)应专指那些属于γ-变形菌纲、且与 N. oceani 和 “N. halophilus” 分组亲缘关系密切的氨氧化细菌的代表。

二、亚硝化球菌属 (Nitrosococcus) 物种列表

1. 亚硝基亚硝化球菌 (Nitrosococcus nitrosus) (Migula 1900) Buchanan 1925, 402AL (保留名称,依据司法委员会意见 (Nom. Cons. Opin.) 23, 1958b, 169)(异名:Micrococcus nitrosus Migula 1900, 194.)

词源:ni.trosus. 现代拉丁语形容词 nitrosus 亚硝的。

细胞形态:球形,直径 1.5–1.7 µm。无其他表型特征可用。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C):无法获得。

模式菌株:无培养物保存。

2. 海洋亚硝化球菌 (Nitrosococcus oceani) (Watson 1965) Watson 1971, 267AL (异名:“Nitrosocystis oceanus” Watson 1965, R279.)

词源:o.ce.anus. 现代拉丁语属格名词 oceani 海洋的。

细胞形态:球形至椭球形,直径 1.8–2.2 µm。细胞通常单生或成对出现,但有时通过产生胞外聚合物形成聚集体。运动细胞具有 1–20 根鞭毛。

细胞结构:细胞具有典型的革兰氏阴性外被,另有两个由亚基组成的附加细胞壁层,这些亚基呈直线和六边形阵列排列。细胞具有广泛的内质膜系统,由一个位于中央的、平行的扁平囊泡堆叠组成。

生理特性:细胞生长需要严格的盐,最适生长 NaCl 浓度为 400–500 mM。在 pH 7.8 下,铵盐的最大耐受浓度约为 1000 mM。脲酶阳性。

生境与分离:所有菌株均分离自海洋环境。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:50.5(熔解温度法/浮力密度法,Tm, Bd)。

模式菌株:C-107, ATCC 19707。

GenBank 登录号(16S rRNA):M96395。

3. 嗜盐亚硝化球菌 (“Nitrosococcus halophilus”) Koops, Böttcher, Möller, Pommerening-Röser and Stehr 1990, 247.

词源:ha.lophi.lus. 希腊语名词 halos 盐;希腊语形容词 philos 喜爱;现代拉丁语形容词 halophilus 嗜盐的。

细胞形态:球形至椭球形,直径 1.8–2.5 µm。具有革兰氏阴性细胞壁。可能存在如 N. oceani 中所展示的附加外层,但尚未见报道。运动细胞具有一丛鞭毛。

细胞结构:内质膜排列成一个位于中央的扁平囊泡堆叠。

生理特性:细胞为专性嗜盐,最适生长 NaCl 浓度为 600–800 mM,最高可耐受 1600 mM。铵盐化合物的耐受浓度最高约为 600 mM。脲酶阴性。

生境与分离:分离物来源于盐泻湖和盐湖。

DNA 的 G+C 摩尔百分比(mol% G + C)为:50.5(熔解温度法,Tm)。

保藏菌株:Nc 4。

参考文献

1.Pfennig, N., Markham, M.C. and Liaaen-Jensen, S. 1968. Carotenoids of Thiorhodaceae. 8. Isolation and characterization of a Thiothece, Lamprocystis and Thiodictyon strain and their carotenoid pigments. Arch. Mikrobiol. 62: 178–191.

2.Eichler, B. and Pfennig, N. 1988. A new purple sulfur bacterium from stratified freshwater lakes, Amoebobacter purpureus sp. nov. Arch. Microbiol. 149: 395–400.

3.Guyoneaud, R., Su¨ling, J., Petri, R., Matheron, R., Caumette, P., Pfennig,N. and Imhoff, J.F. 1998. Taxonomic rearrangments of the genera Thiocapsa and Amoebobacter on the basis of 16S rRNA sequence analysis and description of Thiolamprovum gen. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 48:957–964.

4.Tindall, B.J. 1999. Transfer of Amoebobacter purpureus to the genus Pfennigia gen. nov., as Pfennigia purpurea comb. nov., on the basis of the illegitimate proposal to make Amoebobacter purpureus the type species of the genus Amoebobacter. Int. J. Syst. Bacteriol. 49: 1307–1308.

5.Imhoff, J.F. 2001. Transfer of Pfennigia purpurea Tindall 1999 (Amoebobacter purpureus Eichler and Pfennig 1988) to the genus Lamprocystis as Lamprocystis purpurea comb. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 51: 1699–1701.

# 翻译自:Bergeys Manual of Systematic Bacteriology (Garrity, Berner, Creig) . Volume Two:The Proteobacteria Part B The Gammaproteobacteria.(Order I. Chromatiales)

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-09-25

编制人:思琪

审稿人:小藻