为什么你养的丝状真菌总是不产孢?丝状真菌产孢机制介绍

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:211 发布时间:2025-09-23 21:43:18

引言

近年来,丝状真菌在新材料、生物制造、生物农业和生态保护等方面,表现出越来越多的潜在价值。其中,丝状真菌的产孢是实现高效接种的关键,对于菌种培养、选育和保存提供了便利。尤其是,在农业领域,微生物在病虫害防治,微生物肥料等方面,需要足够数量的孢子,能提高丝状真菌的利用效率。

“为什么你养的丝状真菌不产孢?”这个问题总是困惑着相关领域的科研人员,丝状真菌的产孢机制是其应用的核心环节。本文将结合数篇文献,讲述丝状真菌产孢的相关机制。

产孢机制研究

一、《Influence of temperature, humidity, and light on the growth and sporulation of Aschersonia aleyrodis》

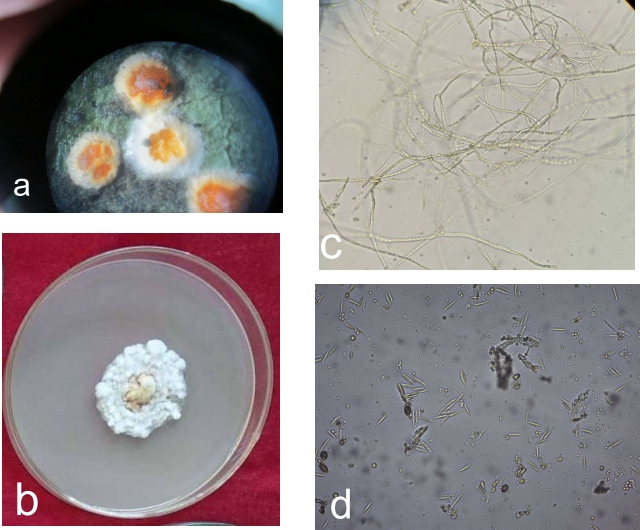

评估了温度、相对湿度和光照,对昆虫病原真菌 Aschersonia aleyrodis 菌丝生长和产孢的影响。

1. 温度 (Temperature)

最佳温度:

25℃ 是菌丝生长和产孢的最适温度。=

在此温度下,10天后菌落直径达到最大值 8.0 cm。

15天后的孢子产量也达到峰值,为 2.04 × 10⁶ 孢子/mL。

适宜温度范围:

研究表明,20℃ 至 30℃ 的温度范围是 A. aleyrodis 生长和产孢的优化区间。在此范围内,真菌能保持较高的代谢活性和繁殖能力。

不适宜温度:

在 15℃ 和 35℃ 时,生长和产孢显著下降(菌落直径分别为 2.6 cm 和 3.2 cm,孢子产量分别为 1.17 × 10⁶ 和 1.29 × 10⁶ 孢子/mL)。

在 40℃ 时,生长受到严重抑制(菌落直径仅 1.4 cm),并且完全不产生孢子。

# 应优先将培养温度设定在25℃左右,避免超过35℃;如果生长缓慢,可尝试20-30℃的范围进行梯度优化。

2. 相对湿度 (Relative Humidity, RH)

最佳湿度:

100% RH 和 85% RH 条件下,菌丝生长和产孢效果最佳。

在100% RH下,菌落直径达到 9.0 cm,孢子产量为 2.14 × 10⁶ 孢子/mL。

在85% RH下,菌落直径为 8.9 cm,孢子产量为 2.09 × 10⁶ 孢子/mL。

高湿度范围:

在 90% RH 和 95% RH 条件下,同样获得了显著且高水平的生长(8.6 cm)和产孢(约 2.0 × 10⁶ 孢子/mL)。

最低要求:

即使在 80% RH 的条件下,该真菌也能获得相当可观的生长(8.4 cm)和产孢(1.92 × 10⁶ 孢子/mL),但效果略低于更高湿度的条件。

# 可以通过在培养容器中放置水盘、使用密封袋或在培养基中加入适量的琼脂,来减少水分蒸发,从而维持高湿度。文献明确指出,高湿度是真菌完成生长和孢子生产所必需的“强制性要求”。

3. 光照 (Light)

最佳光照:

连续光照(由40W白色荧光灯提供)条件最有利于生长和产孢。

在此条件下,菌落生长最快,10天后平均直径为 9.0 cm。

15天后产孢量也最高,为 1.61 × 10⁶ 孢子/mL。

次佳光照:

12小时光照/12小时黑暗的交替周期 也支持较好的生长和产孢,菌落直径为 7.3 cm,孢子产量为 1.46 × 10⁶ 孢子/mL。

最差条件:

完全黑暗条件下,生长和产孢均受到明显抑制。

菌落直径最小,仅为 5.2 cm。

孢子产量也最低,为 1.19 × 10⁶ 孢子/mL。

形态学差异:

光照不仅影响数量,还影响菌落形态。在连续光照下,菌落呈奶油白色并带有同心圆环;而在完全黑暗下,菌落呈白色且无同心环。这表明光照在调控菌丝生长模式和发育过程中扮演着重要角色。

# 如果您的目标是最大化产孢,应考虑将培养物置于持续光照下。如果条件有限,12小时光暗循环也是一个可行的选择。应避免将培养物长期置于完全黑暗的环境中,因为这会显著降低产孢效率。

二、《PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF FUNGAL SPORULATION》

核心观点:产孢是一个受多种环境信号、生物钟、大分子合成和细胞极性共同调控的复杂生理过程。

1. 环境因素:光照 (Light)

光质 (Light Quality/Wavelength):

蓝光 (Blue Light): 多项研究明确指出,蓝光是诱导多种真菌(如 Trichoderma, Physarum)产孢的关键波段。

白光/可见光 (White/Visible Light):研究表明可见光,对产孢有显著效应。

紫外线 (UV Light): 真菌菌丝中存在能吸收紫外线的物质,可能与光诱导的产孢过程有关。

光作用机制:

光形态发生 (Photomorphogenesis): “光诱导的形态发生”表明光不仅影响产孢的“量”,还影响其“质”和发育路径。

光感受器 (Photoreceptors): “蓝光感受器”说明其分子机制在当时已被探索。

2. 环境因素:其他物理与化学条件

# 气体环境

如果条件允许,可以尝试在培养皿中创造一个密闭或半密闭环境,让菌丝自身的呼吸作用积累一定CO₂,观察是否影响产孢。

# 物理刺激

在菌丝生长后期,可以尝试用无菌针轻轻划伤菌落表面,模拟“损伤”信号,看是否能诱导局部产孢。

# 化学信号

可以尝试在培养基中添加一些已知的植物激素或次级代谢物前体,看是否有诱导效果。

3. 生理与生物节律:生物钟 (Circadian Rhythm)

昼夜节律 (Circadian Rhythm):真菌的产孢受到内源性生物钟的调控,产孢不是随机的,而是在一天中的特定时间(如光暗转换时)更易发生。

# 这解释了为什么许多产孢实验采用光暗循环(如12小时光/12小时暗),比连续光照效果更好。

# 光暗转换是一个强大的“时间信号”,可以同步菌丝的生物钟,使整个群体在特定时间点集中启动产孢。

4. 生物化学与分子基础:大分子合成

产孢可能经历特殊的DNA复制或修复过程。

产孢需要特异基因的转录激活,是基因表达重编程的结果。

产孢需要合成大量特定的结构蛋白和酶。

蓝光感受器对“葡萄糖代谢”的调控,说明能量代谢与产孢密切相关。

5. 特殊发育模式

真菌可以根据环境条件选择不同的发育策略。

“同步化产孢”,说明通过特定的培养方法(如更换培养基),可以使整个群体的产孢过程同步进行,这对于研究产孢机制非常有利。

如果目标是快速获得孢子,可以探索是否存在诱导“微循环产孢”的条件(如特定的胁迫或营养条件)。而“同步化”方法则有助于您在固定时间点收获大量状态一致的孢子。

光照方案: 采用光暗循环(如12小时光照/12小时黑暗),利用其对生物钟的同步作用。光源优先选择白光或蓝光。

环境节律: 认识到产孢受内源性生物钟调控。保持培养环境的光照周期稳定,避免频繁打扰。

两段式培养: 先在丰富培养基上生长,再转移到贫瘠培养基上诱导。

轻度胁迫: 如轻微的渗透压变化(添加少量NaCl或甘油)、短暂的营养饥饿或无菌物理损伤,以模拟自然环境中的产孢诱导信号。

代谢支持: 确保培养基提供均衡的营养,特别是碳源,以支持产孢过程中的大量生物合成。

探索同步化: 尝试通过“更换培养液”或“转移菌丝块”等方法,诱导群体产孢的同步化,以便于集中收获。

产孢机制研究

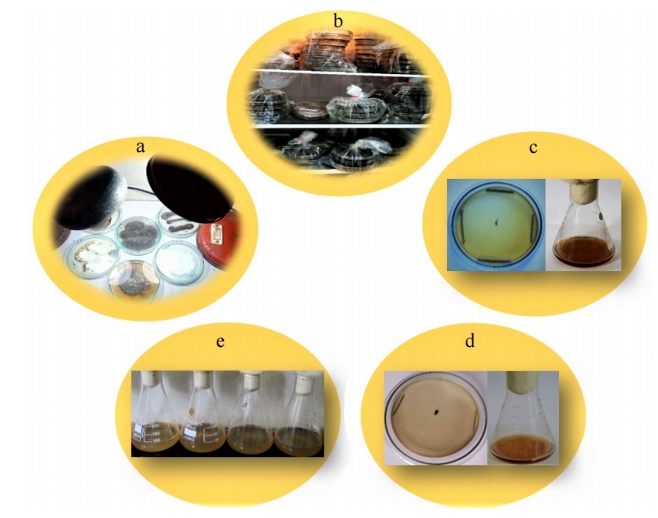

三、《Investigating diverse methods for inducing sporulation in endophytic fungi》

核心观点:内生真菌的产孢,需要模拟其宿主环境,或施加特定胁迫

内生真菌在宿主体内通常不产孢,其产孢程序被抑制。在体外培养时,它们常常保持“沉默”。

因此,产孢诱导的本质是通过各种物理、化学或生物方法,模拟其在自然生态系统中可能遇到的环境信号或胁迫,从而“唤醒”其产孢能力。

1. 环境因素:光照 (Light)

方法: 使用近紫外光 (near-ultraviolet radiation) 进行照射。

近紫外光能诱导多种真菌产孢,这可能是因为紫外线作为一种胁迫信号,触发了真菌的繁殖机制以应对不利环境。

2. 环境因素:气体与化学诱导

方法: 使用乙炔 (acetylene) 气体。

效果与依据: 文献中提到这是“一种众所周知的诱导产孢的化学方法”。乙炔可能模拟了植物根际或损伤组织释放的气体信号,从而诱导与植物共生的内生真菌产孢。

# 这是一种独特的化学气体诱导法。可以在密闭容器中通入少量乙炔气体,观察其对产孢的影响。

3. 培养基成分:碳源与特殊添加剂

方法1:纤维素 (Cellulose):

在含有纤维素的培养基上,Bipolaris, Curvularia, Drechslera, 和 Exserohilum 属的真菌产孢量显著增强。

可能是因为这些真菌,在自然环境中能分解植物细胞壁,纤维素作为其天然底物,提供了产孢的信号。

# 如果内生真菌来源于植物组织,可以在培养基中添加滤纸条、脱脂棉或微晶纤维素,模拟其天然的木质纤维素环境。

方法2:生物素 (Biotin):

生物素能诱导桑树炭疽菌 (Colletotrichum dematium) 产孢。生物素是多种羧化酶的辅因子,参与脂肪酸和氨基酸代谢,其浓度变化可能影响细胞的代谢状态,从而触发发育转换。

方法3:盐胁迫 (Salinity):

适度的盐胁迫(如NaCl)可以作为一种渗透压胁迫,诱导真菌启动繁殖程序。

# 尝试在培养基中添加低浓度的NaCl(如0.5-2%),观察是否能诱导产孢。注意浓度不宜过高,以免完全抑制生长。

方法4:海水或盐水培养 (Seawater or Saline Medium):

效果与依据: 对于来源于海洋环境(如海藻内生菌)的真菌,使用人工海水或含盐培养基是模拟其自然生境的有效方法。

4. 培养方法与物理处理

方法1:滤纸桥培养法 (Filter paper bridge method):

描述: 在主培养皿与一个装有特定诱导剂(如乙炔、挥发性化合物)的小瓶之间架设一条滤纸桥。诱导剂的挥发性分子通过滤纸扩散到主培养皿中,作用于真菌。

效果: 避免了诱导剂直接接触对菌丝的毒性,同时实现了气体或挥发性化学物质的温和递送。

对您的启示: 这是一种巧妙的间接诱导法,特别适合测试有毒或高浓度的化学诱导剂。

方法2:打孔法 (Punching method):

描述: 用无菌打孔器在生长良好的菌落上打出小孔。

效果与依据: 这是一种物理损伤方法,损伤可以模拟宿主组织的伤口,释放出诱导信号。

对您的启示: 操作简单,可以在菌落成熟时进行,是一种有效的物理刺激手段。

方法3:气生菌丝诱导法 (Aerial mycelium induction):

描述: 通过降低培养基湿度、使用疏水性培养皿或提高培养温度等方法,促进气生菌丝的形成。

效果与依据: 大多数丝状真菌的产孢结构(分生孢子梗)都是从气生菌丝上产生的。因此,促进气生菌丝的形成是产孢的前提。

对您的启示: 确保培养环境有利于气生菌丝生长。可以尝试将培养皿的盖子稍微打开一条缝,或者使用透气性封口膜,以降低表面湿度。

方法4:交替温度法 (Alternating temperature regime):

描述: 将培养物在两种不同温度(如25°C/15°C)之间循环。

效果与依据: 模拟昼夜温差,这种周期性的环境变化可以作为一种强烈的发育信号。

对您的启示: 如果您的培养箱支持,可以设置自动的温度循环程序,模拟自然环境的昼夜节律。

5. 模拟宿主环境

方法:使用宿主植物组织提取物 (Host plant tissue extracts):

描述: 将宿主植物的叶片、茎或根的提取物加入到培养基中。

效果与依据: 这是最直接的模拟方法。宿主组织中的化学物质(如酚类、黄酮、植物激素)可能含有维持内生状态或诱导产孢的信号分子。

对您的启示: 如果您知道菌株的来源植物,强烈建议尝试此方法。制备新鲜的植物组织匀浆或水提物,过滤灭菌后加入培养基。

推荐的综合优化策略:

培养基: 首先尝试贫瘠培养基(如PDA或MEA),这是产孢的基础。

光照: 采用12小时光照/12小时黑暗的循环,利用光暗转换的信号。

初级诱导(温和刺激):

气生菌丝: 确保培养条件有利于气生菌丝生长(适度干燥)。

宿主模拟: 如果可能,添加宿主植物提取物。

营养模拟: 添加滤纸条或脱脂棉(纤维素源)。

中级诱导(化学/物理刺激):

化学诱导: 在培养基中添加低浓度NaCl(渗透胁迫)或微量生物素。

物理诱导: 在菌落成熟时进行打孔或轻微划伤。

高级诱导(强效信号):

气体诱导: 使用滤纸桥法引入乙炔气体。

胁迫诱导: 尝试近紫外光照射(短时间,注意安全)。

# 关键提示: 内生真菌产孢可能需要数周甚至数月,需长期观察; 单一方法可能无效,建议组合使用多种方法(如:宿主提取物 + 滤纸条 + 光暗循环 + 打孔); 详细记录每种方法的处理时间和效果,以便找到最佳组合。

四、《丝状真菌产孢机制及其相关基因研究进展》

核心观点:产孢是一个受遗传程序、环境信号和营养状态共同调控的多阶段发育过程

产孢不是随机事件,而是真菌在特定发育阶段,响应内外信号后启动的一系列有序的细胞分化程序。

1. 影响产孢的因素

A. 发育能力 (Developmental Competence)

真菌必须经过一段时间的营养生长后,才能获得“应答外界发育诱导信号的能力”。在 Aspergillus nidulans(构巢曲霉)中,这个“成熟期”至少需要20小时。

这是一个内在的、遗传程序驱动的现象。连续更换新鲜培养基也无法缩短这个时间。存在“早熟突变体”(precocious mutants),其获得产孢能力的时间更短,这证明了该过程受基因控制。

# 不要过早诱导产孢。在接种后,应给予菌丝足够的时间(通常3-7天,具体视菌株而定)进行充分的营养生长,使其达到“发育成熟”状态。在此之前施加诱导信号,效果会很差。

B. 外界诱导信号 (External Inductive Signals)

空气/气液界面 (Air/Liquid Interface): 文献提到,在液体深层培养时,菌丝必须暴露在空气中才开始产孢。这通常被认为是形成了“水/空气界面”,而非简单的氧气浓度变化。这个界面为气生菌丝和产孢结构的形成提供了物理基础。

光 (Light): 光是一个关键的诱导信号。文献提到 A. nidulans 存在“光可逆诱导现象”,暗示其含有类似植物色素的光感受器,可以调节发育。这与您之前阅读的文献完全一致。

对您的启示:

固体培养: 这是最直接模拟“空气暴露”的方法。确保培养基表面干燥,有利于气生菌丝形成。

液体培养: 如果必须在液体中诱导,可以考虑使用浅层培养、摇床培养(增加气液接触)或在培养后期将菌丝转移到固体培养基上。

C. 营养缺失与环境压力 (Nutrient Depletion & Environmental Stress)

产孢是真菌应对不良环境的生存策略。

从完全培养基转移到,缺乏某种组分的培养基可诱导产孢。

环境压力: 高温、高压、干燥等逆境也能诱导产孢。

对您的启示: 这是最核心的优化策略之一。采用“两段式培养法”:

第一阶段(营养生长): 在营养丰富的培养基(如PDB液体或PDA平板)上快速扩增菌体量。

第二阶段(产孢诱导): 将菌丝体(或孢子)转移到贫瘠的培养基(如仅含碳源的琼脂、水琼脂或无机盐培养基)上,以模拟营养耗尽的环境,从而解除对产孢的抑制。

2. 产孢的分子机制及相关基因

文献以模式生物 Aspergillus nidulans 和 Neurospora crassa 为例,详细阐述了调控网络。

A. 关键调控途径 (Core Regulatory Pathways)

brlA-abaA-wetA 通路:

brlA: 产孢的“总开关”。其表达是启动产孢的必要条件。缺失则不产孢,过表达则强制产孢。

abaA: 在 brlA 激活后发挥作用,负责产孢结构的正常分化。

wetA: 负责分生孢子的成熟和休眠,影响孢子的耐受性和寿命。

对您的启示: 任何能促进 brlA 表达的条件(如营养耗尽、光照)都是有效的。确保产孢过程完成到最后阶段,以获得高质量的孢子。

flb 基因家族通路:

包括 flbA, flbB, flbC, flbD, flbE, flbG 等基因。

作用: 这些基因与上述 brlA-abaA-wetA 通路协同工作,共同调节产孢。它们可能位于 brlA 的上游,参与感知和传递环境信号。

对您的启示: 这表明产孢调控网络非常复杂,涉及多个信号输入点。这解释了为什么多种不同的诱导方法(光、营养、损伤)都能最终汇聚到激活 brlA 上。

B. 其他丝状真菌中的产孢相关基因

文献列举了多种植物病原真菌中的例子,证明了产孢调控的普遍性:

PTK1(网斑病菌): 细胞分裂素活化蛋白激酶基因,影响产孢和毒力。

FCC1(轮枝样镰刀菌): 拟细胞周期蛋白基因,参与产孢的信号转导。

BMK1(稻平脐蠕孢菌): MAP激酶基因,是产孢和毒力的关键基因。

MTP1(稻瘟病菌): 编码跨膜蛋白,与产孢和孢子萌发相关。

对您的启示: MAPK信号通路和蛋白激酶在多种真菌的产孢中扮演重要角色。这提示我们,环境信号(如胁迫)可能通过激酶级联反应最终调控核心转录因子。

3. 特殊产孢方式:微循环产孢 (Microcycle Conidiation)

指孢子萌发后,不进行或仅有极微弱的营养菌丝生长,直接进行产孢的现象。这相当于“跳过了”大部分的营养生长阶段。

诱导因素:

高温: 超过最适生长温度可诱导(如黑曲霉)。

营养缺陷: 可诱导。

其他因素: 变温处理、高密度接种、特定化学物质(如黄曲霉中的多胺)。

优势:

提前产孢时间、提高产孢总量、保持毒力

可以尝试通过以下方法诱导微循环产孢:

在孢子萌发初期施加轻度热激(如短暂提高2-5°C)。

使用贫瘠的萌发培养基。

进行高密度接种。

添加文献中提到的特定诱导物(如多胺,但需先确认对您的菌株有效)。

第一阶段:充分营养生长

在丰富培养基上培养3-7天,确保菌丝发育成熟,获得“产孢能力”。

第二阶段:诱导产孢

培养基: 转移到贫瘠培养基上,模拟营养耗尽。

物理环境:

使用固体培养,确保良好的气生菌丝生长。

采用12小时光照/12小时黑暗的循环。

特殊策略(可选):

尝试诱导微循环产孢: 在萌发阶段施加轻度热激或使用贫瘠萌发培养基。

添加宿主组织提取物或纤维素(如滤纸条)以模拟自然生境。

监测与收获:

耐心观察,产孢可能需要1-3周。

确保产孢过程完成,以获得成熟、有活力的孢子。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-09-23

编制人:小藻