着色菌属与异着色菌属的系统分类学、生理生态特征及菌种保藏方法(三)(第二卷 变形菌门 Part B, Page 37))

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:175 发布时间:2025-09-17 22:19:59

着色菌属(Chromatium)

着色菌属(Chromatium)细胞为直杆或微弯杆状,宽度超过3微米,单生或成对存在,通过二分裂增殖。

借助极生丛毛式鞭毛运动(该结构在光学显微镜下可见),革兰氏阴性,属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria),内部具有囊泡型光合膜系统,其中含有光合色素细菌叶绿素a(bacteriochlorophyll a)和类胡萝卜素(carotenoids)。

严格厌氧、专性光养,需在硫化物还原培养基中生长。

在无氧光照条件下,能以硫化物和单质硫(S⁰)作为电子供体进行光能自养生长。

不利用硫代硫酸盐和氢。硫化氢氧化过程中产生的单质硫,会以高折光性球体形式暂存于细胞内,硫酸盐为最终氧化产物。

在存在硫化物/单质硫和碳酸氢盐时,可光同化少数简单有机底物。缺乏同化型硫酸盐还原能力。能以氨为氮源,可固氮(N₂),不还原硝酸盐。

储存物质包括:多糖、聚β-羟基丁酸酯(PHB)、单质硫(S⁰)及多聚磷酸盐(polyphosphates)。

需维生素B₁₂。

中温淡水细菌,最适生长温度20-35℃,无特定盐度需求。

生活环境:停滞淡水环境(如沟渠、池塘、湖泊)的水体及沉积物表层,需同时存在硫化氢和光照。DNA的G+C摩尔含量为48.0-50.0%。

模式物种:奥氏着色菌(Chromatium okenii (Ehrenberg 1838) Perty 1852,174)(异名:Monas okenii Ehrenberg 1838, 15.)

在不利培养条件下,着色菌属细胞在显微镜下可能不显示活跃运动性。维持鞭毛活性可能需要昼夜光暗交替、低浓度硫化物和弱光照条件。

通过肉眼观察,因细胞群游活动产生的生物对流现象(bioconvection patterns),可准确判定最佳生长状态。

一、着色菌属(Chromatium)富集与分离流程

1.1 富集与分离方法

目前仅在含硫化物的淡水生境中,发现奥氏着色菌(C. okenii)和韦氏着色菌(C. weissei),此特性对富集实验设计至关重要。

由于富集条件的选择性,即使自然样本中,未检测到的菌种/菌株,也可能在液体富集培养中成为优势种群。因此,仅当需要从自然样本中富集特定物种,且已知其选择性条件时,才推荐采用富集培养。若需了解自然样本中,可培养物种的多样性,应避免富集培养,直接通过琼脂深层稀释法(agar deeps dilution)进行处理。

琼脂培养条件应与目标细菌的液体培养条件相近。已知培养基(defined medium)具有相对非特异性,不仅适用于着色菌属培养,添加适当浓度NaCl后也可用于,大多数淡水及海洋着色菌科(Chromatiaceae)物种。Pfennig和Trüper(1981)曾报道一种更简化,但适用性较窄的培养基。在琼脂振荡稀释培养中,添加3 mM乙酸钠可促进生长。

当采用低硫化物浓度(1-2 mM)、约20℃、50-300勒克斯(lux)弱光照配合光暗循环(如16小时光照/8小时黑暗)时,着色菌属具有选择性优势。

其能在整个培养瓶中持续群游,并可取培养物上部菌悬液,进行传代培养实现进一步富集。

初始培养基中的硫化物浓度不足以支持大量生长。为获得较高种群密度(无论富集培养或纯培养),需重复添加中和的硫化钠溶液。添加时机应选择在,前次添加的硫化物耗尽,且暂存的单质硫(S⁰)接近完全氧化时。补料用硫化钠溶液可通过在搅拌条件下,用无菌2 M硫酸中和60 mM硫化钠溶液至pH 7.5制备,该中和溶液需立即使用。更推荐使用在CO₂压力下制备、中和及灭菌的专用硫化钠溶液制备装置。

通过反复应用琼脂振荡稀释法,可获得纯培养物。制备水琼脂时使用1.8%(w/v)琼脂浓度。配制溶液前,琼脂需用蒸馏水多次洗涤。

根据自然样本或富集培养物的盐度,添加适量氯化钠(NaCl)和六水合氯化镁(MgCl₂·6H₂O)。

将琼脂溶液分装至试管(每管3毫升),棉塞封口后高压灭菌。灭菌后的琼脂管置于50℃水浴中保持熔融状态。

将预加热至50℃的即用型限定培养基(defined medium)每6毫升加入液化琼脂管中,移液管尖端需浸入琼脂介质以最大限度减少空气接触。

以自然样本或富集培养物的数滴作为接种物,使用6-8支试管进行系列稀释。所有试管在冷水中凝固后立即用无菌覆盖层(石蜡与液体石蜡按1:3比例混合)密封,覆盖层厚度应达2厘米。

替代方案:最后用N₂/CO₂(90:10)吹扫试管并以丁基橡胶塞密封。试管先暗培养6-12小时,随后在所需光强和温度下培养。培养最初两天需轻微加热石蜡覆盖层以确保完全密封。

在高稀释度试管中出现分散良好的粉色、紫红色、紫罗兰色或橙棕色菌落时,可不打破试管直接用无菌巴斯德吸管(Pasteur pipettes),取样进行镜检和进一步纯化。

将细胞悬浮于0.5-1.0毫升无氧培养基中,作为后续琼脂振荡培养的接种物。该过程重复进行直至获得纯培养。

获得纯琼脂培养物后,分离单个菌落接种至液体培养基。建议从小体积培养瓶或螺口试管(10或25毫升)开始培养,逐步放大至常规规模。纯度检测需通过显微镜观察和适用盐度调整的AC培养基(AC medium, Difco公司)双重验证。

1.2 限定培养基配方

适用于着色菌属及其他淡水/海洋着色菌科物种的限定培养基(按Pfennig法配制):

1.培养基在配有侧壁底部出口的锥形瓶(Erlenmeyer flask)中制备。出口连接硅胶管(silicon rubber tube)及弹簧夹(pinchcock),末端设无菌分液钟罩(bell)用于向培养瓶/管分装。瓶口用硅胶塞(silicon rubber stopper)密封,塞上设有气体进出口及可添加样品/取样的螺口玻璃管。

2.限定基础培养基组成(每升蒸馏水):

| 组分与说明 | 添加量 |

|---|---|

| KH₂PO₄ | 0.34 g |

| NH₄Cl | 0.34 g |

| KCl | 0.34 g |

| CaCl₂·2H₂O | 0.25 g |

| NaCl (仅海水培养基添加) | 20.0 g |

| MgSO₄·7H₂O (海水培养基添加 3.0 g) | 0.5 g |

| 微量元素溶液 (trace element solution) | 1 ml |

3.灭菌冷却后(全程N₂氛围保护),每升培养基无菌添加以下组分(添加时持续用N₂吹扫防止空气进入):

10% (w/v) NaHCO₃溶液(CO₂饱和且CO₂氛围灭菌)15 ml

10% (w/v) Na₂S·9H₂O溶液(N₂氛围灭菌)4 ml

维生素B₁₂溶液(2 mg/100 ml蒸馏水)1 ml

4.培养基pH值通过在CO₂氛围(0.5 bar压力)下搅拌约40分钟调整至7.2。随后在N₂压力下无菌分装至100 ml带金属螺帽(含耐高压橡胶密封垫)的培养瓶中,每瓶保留豌豆大小气泡以应对压力变化。

5.微量元素溶液(SL12配方)组成(每升蒸馏水):

| 成分 | 添加量 |

|---|---|

| 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-Na₂) | 3.0 g |

| 七水合硫酸亚铁 (FeSO₄·7H₂O) | 1.1 g |

| 六水合氯化钴 (CoCl₂·6H₂O) | 190 mg |

| 四水合氯化锰 (MnCl₂·4H₂O) | 40 mg |

| 氯化锌 (ZnCl₂) | 42 mg |

| 二水合钼酸钠 (Na₂MoO₄·2H₂O) | 18 mg |

| 六水合氯化镍 (NiCl₂·6H₂O) | 24 mg |

| 硼酸 (H₃BO₃) | 300 mg |

| 二水合氯化铜 (CuCl₂·2H₂O) | 2 mg |

| 溶剂:蒸馏水 | 定容至 1 L |

(注:先溶解EDTA-Na₂,再添加其他组分)

6.培养基制备与分离操作详见Pfennig and Trüper (1992)。

二、着色菌属(Chromatium)菌种保藏方法

着色菌属(Chromatium)纯培养物可在限定矿物培养基(defined mineral medium)中保藏,建议使用100毫升螺口瓶。

向新鲜培养物中添加中和硫化物溶液至终浓度1.5 mM,于光照下培养约2小时,直至细胞形成细胞内硫粒(intracellular sulfur globules)。

此时可将保藏菌株置于4℃储存2-3个月。若将菌株重新置于室温弱光条件下,并补加中和硫化物溶液,可维持良好活性。硫粒形成后需将培养物放回冰箱。

着色菌属的长期保存可通过液氮(liquid nitrogen)冻存实现。

具体方法:取浓稠液体培养物菌悬液,加入高压灭菌的50%二甲基亚砜(DMSO)储备液作为保护剂,使终浓度达5%。分装至2毫升塑料安瓿管(plastic ampules)密封后冻存。该属菌种无法通过冷冻干燥法(lyophilization)保存。

三、着色菌属(Chromatium)着色菌属与其他属的鉴别特征

根据16S rDNA序列分析(参见着色菌科章节图1),着色菌属属于着色菌科(Chromatiaceae)中具有鞭毛运动性的淡水物种分支。

该属菌种具有极低的G+C摩尔含量(48-50)、较大细胞尺寸(宽度>3微米)、需维生素B₁₂且缺乏化能生长能力。着色菌属与着色菌科其他光养成员的鉴别特征见该科章节表5。

基于16S rDNA序列比较的种间遗传关系见该科章节图1。

四、着色菌属(Chromatium)分类学评述

历史上所有杆状、能运动、无气泡囊且细胞内储硫的紫色硫细菌均被归类为着色菌属。这些菌种不仅表型差异显著,遗传亲缘关系也较远(DNA碱基比变化范围达48.0-70.4 mol% G+C)。

着色菌科现有物种的16S rDNA序列分析支持新的分类体系:属模式种奥氏着色菌(C. okenii)与原先归入该属的大多数物种遗传距离较远。

目前仅韦氏着色菌(C. weissei)与奥氏着色菌具有足够表型相似性,尽管该物种的16S rDNA序列数据尚缺失。

五、着色菌属(Chromatium)着色菌属内物种鉴别特征

奥氏着色菌(C. okenii)与韦氏着色菌(C. weissei)最显著的已知差异在于细胞宽度(具体数据参见着色菌科章节表5)。

六、着色菌属(Chromatium)物种列表

1.奥氏着色菌(Chromatium okenii (Ehrenberg 1838) Perty 1852, 174AL) (异名:Monas okenii Ehrenberg 1838, 15.)

词源:okenii,以德国自然学家L. Oken命名

细胞形态:直杆或微弯杆状,4.5–6.0 × 8–16 μm(偶见更长),极生丛毛式鞭毛运动,鞭毛长度为细胞1.5–2倍,可在明场(图BXII.c.5)或相差显微镜下观察。在硫化物和光照条件下,细胞内部均匀分布单质硫粒。单细胞及菌悬液呈紫红色。光合色素为细菌叶绿素a(bacteriochlorophyll a)和烯酮类胡萝卜素(okenone)。

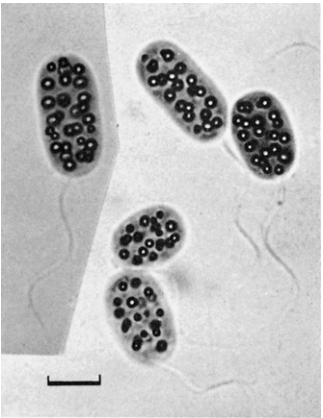

图1.奥氏着色菌(Chromatium okenii DSM 169)在硫化物条件下进行光能自养培养的显微照片。

注意细胞内均匀分布的单质硫(S⁰)球状颗粒及极生丛鞭毛呈螺旋状排列。明场显微成像。比例尺为 5 μm。

生理特性:

严格厌氧,专性光能营养,需硫化物还原培养基;

以硫化物和单质硫(S⁰)作为光合电子供体;

在硫化物和碳酸氢盐存在时,可光同化乙酸盐(acetate)和丙酮酸盐(pyruvate);

不利用:硫代硫酸盐、氢气、糖类、糖醇、高级脂肪酸、氨基酸、苯甲酸盐、甲酸盐及大多数三羧酸循环中间体;

缺乏同化型硫酸盐还原能力;

氮源:铵盐、尿素;

需维生素B₁₂;

中温淡水菌,最适生长温度20–35℃,最适pH 7.0(范围6.5–7.3)。

生境:停滞淡水环境(沟渠、池塘、湖泊)的水体及沉积物表层,需同时存在硫化氢和光照。

DNA的G+C含量:48.0 mol%(浮力密度法/Bd)

模式菌株:1111, BN 6010, DSM 169

GenBank登录号(16S rRNA):AJ223234, Y12376

2.韦氏着色菌(Chromatium weissei Perty 1852, 174AL)

词源:weissei,以德国动物学家J.F. Weisse命名

细胞形态:杆状,3.5–4.5 × 7–14 μm

特性:具有固氮酶活性(nitrogenase activity),其他特征与奥氏着色菌相同

DNA的G+C含量:48.0 mol%(浮力密度法/Bd)

模式菌株:DSM 171

异着色菌属(Allochromatium)

细胞形态为直杆至微弯杆状,单生或成对存在,通过二分裂方式增殖。具有极生鞭毛,能运动,革兰氏阴性,属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)。

细胞内含有囊泡型光合膜,其上分布着光合色素——细菌叶绿素a和类胡萝卜素。

在无氧光照条件下,通过光能自养生长时以硫化物和单质硫(S⁰)作为电子供体。氧化硫化物的过程中,单质硫会以高折光性球体的形式暂时储存在细胞内,最终氧化产物为硫酸盐。也可使用分子氢和硫代硫酸盐作为电子供体。在存在硫化物和碳酸氢盐的条件下,能够光同化有机底物(具有混合营养潜力)。部分物种可在微氧至有氧的黑暗环境中通过化能自养或化能异养方式生长。

储存物质包括:多糖、聚-β-羟基丁酸酯(PHB)、单质硫(S⁰)以及多聚磷酸盐。生长需要维生素B₁₂。中温菌,最适生长温度25-35℃,pH范围6.5-7.6。除源自海洋与半咸水环境的菌株(可能耐受或需低浓度盐外)外,无特殊盐需求。

生境:富含硫化氢的静止淡水水体(如沟渠、池塘、湖泊)、污水 lagoon、河口及盐沼地带。DNA的G+C摩尔百分比为55.1-66.3%。

模式物种:酒色异着色菌(Allochromatium vinosum (Ehrenberg 1838) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1141)(异名:Chromatium vinosum (Ehrenberg 1838) Winogradsky 1888, 99;Monas vinosa Ehrenberg 1838, 11。)

一、异着色菌属(Allochromatium)富集与分离流程

培养基及培养条件与着色菌属(Chromatium)相同。酒色异着色菌是自然界中最常见的紫色硫细菌之一。作为非苛养型紫色硫细菌,其易于分离。在高浓度硫化物(3-4 mM)、1000 lux以上高光照强度及20-30℃培养温度下可实现富集。无论是在严格自养条件还是存在有机底物/复杂营养物的样品中,该物种都是富集培养物中着色菌科(Chromatiaceae)的优势菌种。也可通过琼脂摇管稀释法直接从自然环境样品中分离,方法同着色菌属。

二、异着色菌属(Allochromatium)保藏程序

液态培养基菌株保藏及液氮长期保存方法参照着色菌属方案。

三、异着色菌属(Allochromatium)属间鉴别特征

基于16S rDNA序列分析,异着色菌属,属于着色菌科中由运动性淡水物种构成的分支,其特征为杆形细菌。该属与其他光养着色菌科菌种的鉴别特征参见着色菌科章节表5。基于16S rDNA序列对比的系统发育关系见着色菌科章节图1。

四、异着色菌属(Allochromatium)分类学评注

尽管盐需求是着色菌科物种分类的重要特征,但部分物种的系统发育地位与盐响应特性之间的一致性,仍需进一步研究。

例如酒色异着色菌(Allochromatium vinosum)据报道可存在于淡水、半咸水及海洋生境。该物种不同菌株DNA的G+C含量存在显著差异(61.3-66.3 mol%),暗示其遗传异质性。

目前由于缺乏充分的生理学及遗传学(DNA-DNA杂交、16S rDNA序列)鉴定,尚未能确认来自海洋生境且暂归为此种的分离株的同一性。需进一步研究证实碱基组成差异,是否与菌株的海洋/淡水特性相关。

曾暂定为"Chromatium vinosum"的菌株HPC实为错误鉴定,不属于该物种。该菌株的最适生长盐浓度为2.5-4.5% NaCl,暗示其可能属于盐着色菌属(Halochromatium)。需通过后续研究明确其分类地位。

五、异着色菌属(Allochromatium)物种的鉴别

异着色菌属(Allochromatium)的物种可分为两个易于区分的类群。

酒色异着色菌(A. vinosum)和极小异着色菌(A. minutissimum)为生理特性多样的物种,其共同特征为:无需生长因子即可生长,能进行化能自养代谢,对硫化物具有较高耐受性,并可利用硫代硫酸盐、氢气及有机化合物作为光合电子供体。

相反,沃氏异着色菌(A. warmingii)是一种特化型物种,其生长依赖维生素B₁₂作为生长因子,仅能耐受低浓度硫化物,并且为严格厌氧的光合细菌。属内物种的详细鉴别特征参见着色菌科(Chromatiaceae)章节中的表5。

目前已知的异着色菌属物种可根据细胞直径进行快速区分:

细胞宽度为2.0 μm:酒色异着色菌(A. vinosum);

细胞宽度为1.0–1.2 μm:极小异着色菌(A. minutissimum);

细胞宽度为3.5–4.0 μm:沃氏异着色菌(A. warmingii)。

六、异着色菌属(Allochromatium)的物种列表

1.酒色异着色菌

Allochromatium vinosum (Ehrenberg 1838) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1141VP (异名:Chromatium vinosum (Ehrenberg 1838) Winogradsky 1888, 99;Monas vinosa Ehrenberg 1838, 11)

词源:vi.nó.sum,拉丁语中性形容词,意为“充满葡萄酒的”。

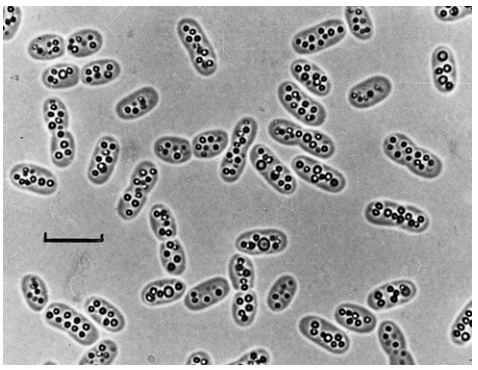

细胞形态:杆状,2.0 × 2.5–6.0 μm,偶见更长。硫球(S0)均匀分布于细胞内(见图2)。单细胞无色,生长中的菌落呈黄至橙褐色,后期为棕红色。光合色素为细菌叶绿素a(bacteriochlorophyll a)和正常螺菌黄质类(spirilloxanthin group)胡萝卜素。

图2.在含硫化物条件下光自养培养的 Allochromatium vinosum ATCC 17899。细胞内含硫颗粒。明场显微照片。比例尺为 5 μm。

生理特性:

可在无氧光照下光养生长,或在微氧至半有氧黑暗条件下化能生长。

自养和异养条件下均支持光养与化能生长。

光合电子供体包括:硫化物、单质硫、硫代硫酸盐、亚硫酸盐、分子氢、甲酸、乙酸、丙酸、丙酮酸、富马酸、苹果酸和琥珀酸。部分菌株可利用丁酸。不利用糖类、糖醇、醇类、苯甲酸、柠檬酸及氨基酸。

存在同化性硫酸盐还原作用(Thiele, 1968)。氮源为铵盐与氮气(N2)。

生长条件:中温淡水细菌,最适生长温度25–35℃,最适pH 7.0–7.3(范围6.5–7.6)。海洋分离株可耐受或需低浓度NaCl。

生境:常见于含硫化氢的静止淡水池塘湖泊、污水 lagoon、半咸水、河口、盐沼及海洋透光区。是着色菌科(Chromatiaceae)中分布最广的物种之一。

DNA G+C含量:61.3–66.3 mol%(浮力密度法,Bd);模式菌株为64.3 mol%。

模式菌株:D, BN 5110, ATCC 17899, DSM 180。

GenBank 16S rRNA登录号:M26629。

2. 极小异着色菌

Allochromatium minutissimum (Winogradsky 1888) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1141VP(异名:Chromatium minutissimum Winogradsky 1888, 100)

词源:mi.nu.tís.si.mum,拉丁语中性最高级形容词,意为“非常小,最小的”。

细胞形态:杆状,1.0–1.2 × 2.0 μm。其他特性与酒色异着色菌相同。

DNA G+C含量:63.7 mol%(Bd)。

模式菌株:MSV, BN 5310, DSM 1376。

GenBank 16S rRNA登录号:Y12369。

3. 沃氏异着色菌

Allochromatium warmingii (Cohn 1875) Imhoff, Süling and Petri 1998b, 1141VP (异名:Chromatium warmingii (Cohn 1875) Migula 1900, 1048;Monas warmingii Cohn 1875, 167)

词源:war.mín.gi.i,现代拉丁语属格名词,献给丹麦植物学家 E. Warming。

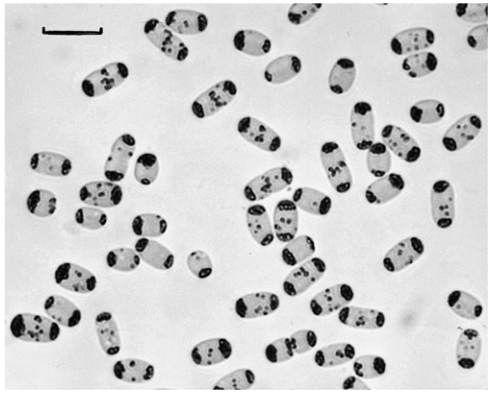

细胞形态:卵圆至杆状,3.5–4.0 × 5–11 μm,有时更长。具丛生鞭毛(长度通常为细胞1.5–2倍),可在明场或相差显微镜下观察到。在硫化物和光照条件下,硫球(S0)主要位于细胞两极。分裂细胞在中央分裂面附近形成额外硫球(见图3)。单细胞呈灰色至淡粉色,菌液呈粉紫色至紫罗兰色。光合色素为细菌叶绿素a和玫红醛类(rhodopinal group)胡萝卜素。

图3.在硫化物条件下光自养培养的 Allochromatium warmingii DSM 173。注意极位沉积的硫磺颗粒(S⁰)。分裂中的细胞在新形成的横隔处也沉积了硫颗粒。明场显微照片。比例尺为 5 μm。

生理特性:严格厌氧、专性光养。需硫化物还原培养基。光合电子供体为硫化物和单质硫。在硫化物和碳酸氢盐存在时,可光同化乙酸和丙酮酸。不利用硫代硫酸盐、糖类、醇类、高级脂肪酸、氨基酸、苯甲酸、甲酸及多数三羧酸循环中间体。无同化性硫酸盐还原能力。氮源为铵盐、尿素和氮气(N2)。需维生素B12。

生长条件:淡水细菌,最适生长温度25–30℃,最适pH 7.0(范围6.5–7.3)。

生境:含硫化氢的静止淡水沟渠、池塘及湖泊透光区。

DNA G+C含量:55.1–60.2 mol%(Bd);模式菌株为55.1 mol%。

模式菌株:6512, ATCC 14959, BN 5810, DSM 173。

GenBank 16S rRNA登录号:Y12365。

参考文献

1.Imhoff, J.F., Su¨ling, J. and Petri, R. 1998. Phylogenetic relationships among the Chromatiaceae, their taxonomic reclassification and description of the new genera Allochromatium, Halochromatium, Isochromatium, Marichromatium, Thiococcus, Thiohalocapsa, and Thermochromatium. Int. J. Syst. Bacteriol. 48: 1129–1143.

2.Fowler, V.J., Pfennig, N., Schubert, W. and Stackbrandt, E. 1984. Towards a phylogeny of phototrophic purple sulfur bacteria – 16S rRNA oligonucleotide cataloguing of 11 species of Chromatiaceae. Arch. Microbiol. 139: 382–387.

3.Imhoff, J.F. 1992. Taxonomy, phylogeny and general ecology of anoxygenic phototrophic bacteria. In Carr, and Mann (Editors), Biotechnology Handbook for Photosynthetic Prokaryotes, Plenum Press, London, New York. p. 83–92.

4.Imhoff, J.F. 2001a. True marine and halophilic anoxygenic phototrophic bacteria. Arch. Microbiol. 176: 243–254.

# 翻译自:Bergeys Manual of Systematic Bacteriology (Garrity, Berner, Creig) . Volume Two:The Proteobacteria Part B The Gammaproteobacteria. (Order I. Chromatiales)

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-09-12

编制人:思琪

审稿人:小藻