放线菌形态结构、繁殖方式、培养特征及代表属

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:4320 发布时间:2025-02-20 13:16:08

引言

放线菌是一类主要呈丝状生长、以孢子繁殖、陆生性较强的单细胞多核原核微生物,细胞结构、细胞壁的化学成分和对噬菌体的敏感性与细菌相同,但在菌丝的形成和以外生孢子繁殖等方面则类似于真菌。因其菌落呈放射状而得名。已发现 80 余属、2000 多种。革兰氏染色几乎都呈阳性反应。放线菌大多数为腐生菌,少数为寄生菌,在自然界分布很广,以中性和偏碱性、有机质丰富的土壤中最多,每克土壤中其孢子数可达 107个左右。泥土所特有的泥腥味主要是放线菌产生的土腥味素所引起的。骆驼寻找水源主要是嗅到了土腥味素。

放线菌与人类的关系密切,绝大多数属有益菌,其最突出的特性是产生抗生素。放线菌产生的抗生素及其他生理活性物质已有万余种,约占所发现抗生素的70%,其中又以链霉菌属(Strepiomyces)居首位(7500种)。临床常用的抗生素如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、四环素、土霉素、金霉素等,以及应用于农业的井冈霉素、庆丰霉素等都是放线菌产生的。许多放线菌的次生代谢产物在抗肿瘤、离子载体、酶抑制剂、免疫抑制剂、球虫抑制剂、灭蠕虫剂、杀虫剂和除草剂等方面有重要作用。放线菌还是酶类(葡萄糖异构酶、蛋白酶等)、维生素B12氨基酸、核苷酸、免疫调节剂、受体拮抗剂等药物的产生菌。弗兰克菌属等放线菌可与非豆科植物共生固氮,对绿化造林、改良土壤等有重要作用。放线菌能分解各种复杂的有机物,在甾体转化、石油脱蜡、烃类发酵、污水处理等方面有广泛应用,对提高土壤肥力和促进物质转化都有重大作用。引起动植物病害的放线菌是极少数,如诺卡菌属的某些种能引起动物(包括人类)的皮肤、肺和足部感染,还有少数放线菌能引起马铃薯和甜菜的疮痂病。

一、放线菌的形态结构

放线菌种类多,形态结构多样。较原始的放线菌细胞是杆状分叉或只有基内菌丝没有气生菌丝。现以种类最多、分布最广、形态特征最典型的链霉菌属为例阐述其形态结构。

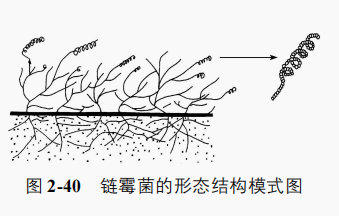

链霉菌属是放线菌中的大属,已鉴定的有千余种。其细胞呈丝状分支,菌丝直径1μm左右,无隔膜,故一般呈多核的单细胞。细胞壁的主要成分是肽聚糖,也有胞壁酸和二氨基庚二酸,不含几丁质和纤维素。革兰氏染色阳性。放线菌菌丝细胞的结构与细菌基本相同,不同放线菌的细胞壁组成差异较大。菌丝根据形态和功能,分为基内菌丝、气生菌丝和孢子丝三部分(图2-40)。

1.基内菌丝基内菌丝又称营养菌丝或一级菌丝。基内菌丝紧贴培养基表面并向其内部生长,较细,直径通常 0.5~1.0μm,一般色淡,有的无色,有的产生黄、、红、紫、蓝、绿、褐、黑等脂溶性或水溶性色素使培养基着色。基内菌丝具有吸收营养和排泄代谢废物的功能。放线菌中多数种类的基内菌丝无隔膜,不断裂,如小单胞菌属等,但诺卡菌属放线菌无气生菌丝,基内菌丝生长成熟后形成横隔膜,继而断裂成球状或杆状分生孢子。

2.气生菌丝又称二级菌丝。基内菌丝发育到一定时期长出培养基表面伸向空中的菌丝称气生菌丝。一般较基内菌丝粗(1.0~1.2μm)、色较深,呈直形或弯曲状而分支有的产生色素。其功能是多核菌丝生成横隔进而分化形成孢子丝。

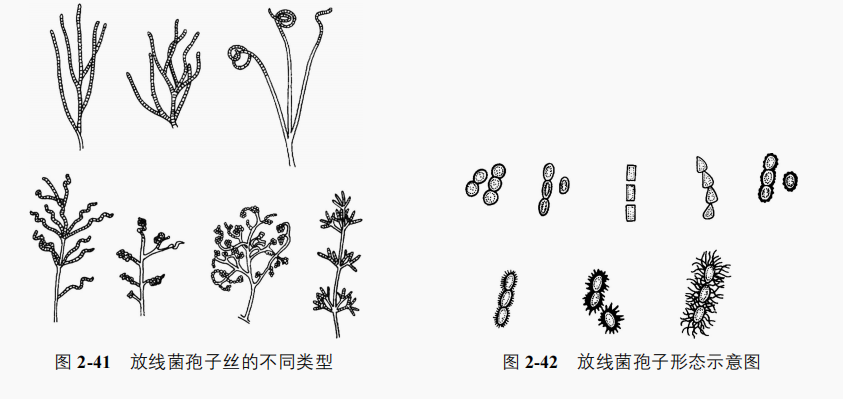

3.孢子丝 气生菌丝生长发育到一定阶段,大部分菌丝顶端分化为可形成孢子的菌丝称孢子丝,孢子丝的形态和在气生菌丝上的着生方式随菌种而异。孢子丝的形状有直形、波曲、钩状、螺旋状,着生方式有互生、轮生或丛生等。螺旋状孢子丝的螺旋结构和长度都很稳定。螺旋数目、疏密程度、旋转方向等都是种的特征。各种链霉菌有不同形态的孢子丝,而且形状较稳定,是进行分类鉴定的重要依据(图2-41)。

孢子丝生长到一定阶段产生成串的分生孢子。孢子的形态多样,有球形、椭圆形、杆形、圆柱形、瓜子形、梭形和半月形等。孢子的颜色有白、灰、黄、、红、蓝、绿等。其表面有的光滑,有的褶皱,有的有小疣、刺状或毛发状、鳞片状物,刺有粗细、大小、长短和疏密之分。因此,孢子表面的结构特征可作为鉴别菌种的依据(图2-42)。孢子表面的结构与孢子丝的形状有关,凡直或波曲的孢子丝都产生表面光滑的孢子;螺旋状的孢子丝有的产生光滑的孢子,有的产生刺状或毛发状的孢子。

二、放线菌的繁殖方式

放线菌主要通过形成无性孢子的方式繁殖,也可借菌丝断裂片段繁殖。以前一直认为,放线菌形成孢子的方式有凝聚分裂方式和横隔分裂方式两种,但根据电子显微镜对放线菌超薄切片的观察,发现放线菌孢子的形成只有横隔分裂而无凝聚分裂方式。横隔分裂可通过两种途径实现:一种是细胞膜内陷,并由外向内逐渐收缩,最后形成一个完整的横隔膜,通过这种方式可把孢子丝分隔成许多分生孢子;另一种是细胞壁和细胞膜同时内陷,并逐步向内缢缩,最终将孢子丝缢裂成一串分生孢子。

游动放线菌属(Actinoplanes)和链孢囊菌属(Streptosporangium)等可由孢子丝盘卷形成孢囊,有的由孢囊柄顶端膨大形成孢囊,在囊内形成大量孢囊孢子。游动放线菌属的孢囊孢子上着生一至数根端生或周生鞭毛,可运动。某些放线菌也可产生厚壁孢子。放线菌孢子耐干燥能力较强,但不耐高温,60~65℃处理 10min 即失活。普通高温放线(Thermoactinomyces vulgaris)产生耐热的孢子,和细菌芽孢一样含有吡啶二羧酸。

三、放线菌的培养特征

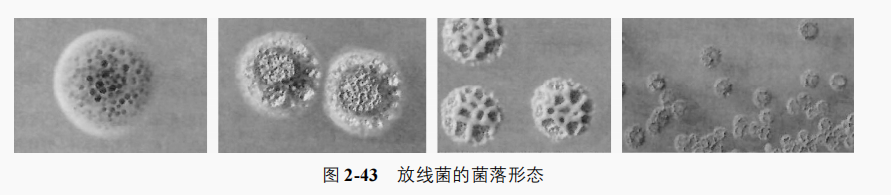

放线菌的菌落由菌丝体组成。菌丝较细,生长缓慢,分支交错缠绕,形成的菌落一般圆形,较小,质地致密,表面呈紧密的丝绒状,坚实、干燥、多皱,不透明。孢子大量形成后菌落表面呈絮状、粉末状或颗粒状,周围有辐射状菌丝(图 2-43)。基内菌丝伸入培养基内,所以菌落与培养基结合紧密而不易挑起,或者整个菌落被挑起而不致破碎。菌丝和孢子常具有色素,使菌落正面和背面的颜色不同。正面是气生菌丝和孢子的颜色,背面是基内菌丝或它所产生的色素的颜色。少数低等的放线菌如诺卡菌属等缺少气生菌丝或气生菌丝不发达,菌落外形与细菌接近,表面光滑,疏松、易粉碎。

四、放线菌的代表属

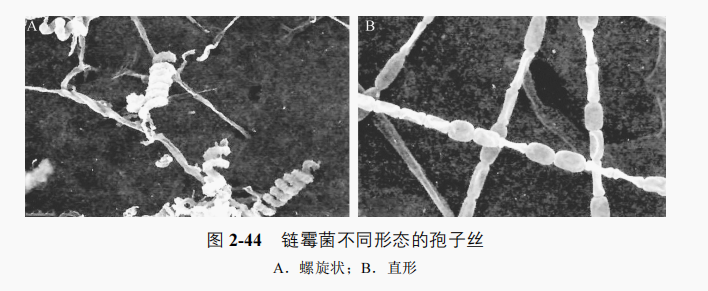

1.链霉菌属(Streptomyces):链霉菌属大多生长在通气较好的土壤中,有发育良好的分枝状菌丝体。菌丝无隔膜,基内菌丝较细,直径 0.5~0.8μm,气生菌丝发达,比基内菌丝粗1~2倍。孢子丝为长链,单生,呈直形、波曲或螺旋状(图 2-44),成熟时呈各种颜色。孢子丝产生分生孢子,球形、椭圆或杆状。链霉菌属种类很多,已鉴定的有千余种,是抗生素工业所用放线菌中最重要的属,如灰色链霉菌(S.griseus)产生链霉素;龟裂链霉菌(S.rimosus)产土霉素;红霉素链霉菌(S.erythreus)产红霉素。防治水稻纹枯病的井冈霉素、抗肿瘤的丝裂霉素(自力霉素)、抗真菌的制霉菌素、抗结核的卡那霉素等都是链霉菌的次生代谢产物。据统计,链霉菌属产生的抗生素占放线菌目的 90%左右,还可产生维生素、酶和酶抑制剂等,是重要的微生物资源。我国学者阎逊初根据基内菌丝和孢子丝的颜色及形态将链霉菌分为12个类群。

我国广泛应用的“5406”菌肥即由链霉菌属的泾阳链霉菌制成。对农作物生长有多方面的促进作用。链霉菌多数是非致病的,但也有少数与动植物疾病有关。疮痂链霉菌(S.scabies)可引起马铃薯和甜菜的疮痂病;索马里链霉菌(S.somaliensis)是唯一已知的人类致病链霉菌,它与放线菌肿、皮下组织感染和脓肿有关。

2.诺卡菌属(Nocardia)主要分布在土壤中,与链霉菌属不同,菌丝有隔膜,基内菌丝较细,直径 0.5~1.0μm。一般无气生菌丝。营养菌丝成熟后以横隔分裂方式突然产生形状、大小较一致的杆状、球状或分枝杆状的分生孢子,这是该属突出的特点。菌落较小,表面崎岖多皱,致密干燥,一触即碎,颜色多样。有些种产生抗生素,如抗结核菌、麻风病菌有特效的利福霉素;对作物白叶枯病有特效的蚁霉素等。此外,有些种类分解有机物的能力很强,常用于石油脱蜡、烃类发酵及污水处理中分解腈类化合物。

3.放线菌属(Actinomyces)多为致病菌。菌丝较细,直径小于1.0μm,有隔膜,可断裂成“V”形或“Y”形。不形成气生菌丝,不产孢子。厌氧或兼性厌氧。许多种可致病,如牛型放线菌(A. bovis)引起牛颚肿病;衣氏放线菌(A.israelii)引起人后颚骨肿瘤及肺部感染。生长需要较丰富的营养,常在培养基中加入血清或心、脑浸汁。

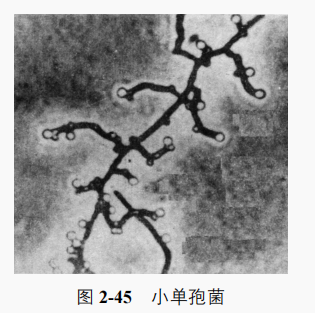

4.小单孢菌属(Micromonospora)分布于土壤及水底淤泥中,利用复杂化合物能力强。菌丝纤细,直径0.3~0.6μm,多分支,无隔膜,不断裂,不形成气生菌丝。孢子单生,无柄,直接从基内菌丝长出短孢子梗,顶端着生一个球形或椭圆形的孢子(图 2-45)。菌落较小。多数好氧,少数厌。该属是产生抗生素的重要菌种,如绛红小单孢菌(M pupurea)和棘孢小单孢菌(M. echinospora)都产生庆大霉素,有的种还产生利福霉素。此属产抗生素的潜力较大。有的种还能产生维生素B12。与小单孢菌属类似的还有小双孢菌属(Microbispora)、小四孢菌属(Microtetraspora)和小多孢菌属(Micropolyspora)

5.链孢囊菌属(Streptosporangim)其特点是气生菌丝既可盘绕形成孢子囊,内生多个孢囊孢子,又可形成螺旋形孢子丝,产生分生孢子。菌丝体与链霉菌相似。基内菌丝多分支,横隔稀少,直径 0.5~1.2μm,不断裂。气生菌丝丛/散生或呈同心环状生长。有不少种产生广谱抗生素,如玫瑰链孢囊菌(S.roseun)产生的多霉素可抑制细菌、病毒,对肿瘤也有抑制作用:绿灰链孢囊菌(S. viridogriseum)产生的绿菌素对细菌、霉菌、酵母菌有抑制作用。

参考资料

蔡信之, 黄君红, 康贻军. 微生物学 (第四版). 北京: 科学出版社, 2023.

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-02-20

#创作团队

编制人:木木