真菌性食物中毒-黄曲霉毒素

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:367 发布时间:2024-05-10 19:21:32

引言

黄曲霉毒素中毒是人(动物)食用了被黄曲霉污染的食物(饲料)而引起的以全身出血、消化机能紊乱、腹水、神经症状等为特征的中毒性疾病。主要的病理学变化是肝细胞变性、坏死、出血,胆管和肝细胞增生。黄曲霉毒素中毒为人畜共患,长期小剂量摄入,还能导致致癌作用。 黄曲霉毒素(Aflatoxin,AF)主要是黄曲霉(Aspergillusflavus)、寄生曲霉(A. parasiticus)和特曲霉(A. nomius)等产生的有毒代谢产物。黄曲霉广泛存在于自然界中,而寄生曲霉和特曲霉仅在部分地区分离到,这些霉菌主要污染玉米、花生、豆类、棉籽、麦类、大米、秸秆及其副产品如酒糟、油粕、酱油渣等。 黄曲霉毒素自1960年从有毒的饲料(花生粉)中发现就引起人们的高度重视,世界上许多学者对该毒素的产毒微生物、产毒条件、毒性、毒理、防止污染措施及去毒方法等方面进行了深入研究。迄今为止,黄曲霉毒素在所有的真菌毒素中被研究得最为透彻。

黄曲霉毒素的结构

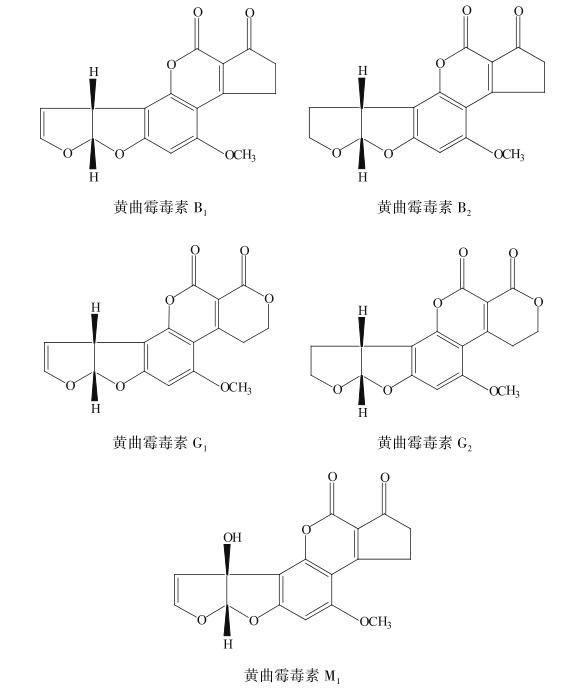

黄曲霉毒素是一类结构相似的化合物,基本化学结构为二呋喃环和香豆素(氧杂萘邻酮),前者为基本毒性结构,后者与致癌有关。目前已经发现和分离的黄曲霉毒素有B1、B2、G1、G2、B2a、G2a、M1、M2、P1 等20余种。它们在紫外线照射下都发出荧光,根据荧光的颜色可以分为两大类: 发出蓝紫色荧光的称为B族毒素,包括黄曲霉毒素B1(AFB1)和 B2(AFB2,):发出黄绿色荧光的称为G族毒素,有黄曲霉毒素G(AFG1)和G2(AFG2)。

其中,黄曲霉毒素 B1(AFB1)可以由所有黄曲霉毒素菌株产生,是所有黄曲霉毒素中毒性最强的物质,AFM1是 AFB1羟基化的衍生物,AFL、AFH1、AFQ1、AFP1都是从 AFB1衍生出来的;AFB2是 AFB1在 2,3-脱水后的形式,AFG2是 AFG1在 2,3-脱水后的形式。 食品中常见且危害性较大的黄曲霉毒素包括 B1、B2、G1、G2、B2a、G2a、M1、M2等。 部分黄曲霉毒素的化学结构见图1。

图1、黄曲霉毒素的化学结构示意图

黄曲霉毒素的产生条件

黄曲霉中60%~94%的菌株可以产生毒素,所有的寄生曲霉都能够产生毒素,我国产生黄曲霉毒素的产毒菌种主要为黄曲霉。黄曲霉毒素主要污染粮食、油料作物的种子、饲料及其制品等。黄曲霉最适生长温度为30~33℃,最低生长温度为6~8℃,最高生长温度为44~47℃,产生毒素的最适温度为24~30℃。产生毒素的最适水分活度为0.93~0.98, 例如,黄曲霉在水分为18.5%的玉米,稻谷和小麦上生长繁殖时,第3天开始产生黄曲霉毒素,第10天达到产生毒素的最高峰,以后逐渐减少。当黄曲霉形成孢子时,菌丝体产生的毒素会逐渐排出到基质中,黄曲霉产毒的这种迟滞现象,意味着高水分粮食如在2天内进行干燥,粮食水分降至13%以下,即使污染黄曲霉也不会产生毒素。

黄曲霉毒素主要污染玉米、花生和棉籽等,其次是稻谷、小麦、大麦、豆类等。花生和玉米等谷物是黄曲霉生长并产生毒素的适宜基质,一般情况下,花生和玉米在收获前就可能被黄曲霉污染,导致成熟的花生不仅污染黄曲霉并且含有毒素,玉米果穗成熟时,不仅能从果穗上分离出黄曲霉,还能检出黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素的性质

黄曲霉毒素纯品为无色结晶,相对分子质量为312~346,在水中的溶解度低,最大溶解度为 10 mg/L,易溶于有机溶剂,如甲醇、丙酮和氯仿等,但不溶于石油醚,已烷和乙醚。一般在中性溶液中稳定,但在强酸性溶液中稍有分解,在 pH9. 0~10. 0 强碱性溶液中迅速分解,例如AFB1,在中性和弱酸性溶液中稳定,在pH1~3强酸性溶液中稍有分解;在pH 9.0~10.0强碱性溶液中迅速分解AFB1的内酯环,形成邻位香豆素钠,荧光和毒性随即消失。由于AFB1在强碱作用下形成的钠盐改变了溶解特性,因此人们可以利用这一化学反应从食品中去除黄曲霉毒素。 另外,5%次氯酸钠溶液、Cl2、NH3、H2O2、SO2等均可破坏黄曲霉毒素的毒性。

黄曲霉毒素是目前已发现的各种毒素中最稳定的一种,在通常的加热条件下不易破坏。如 AFB1能够耐200℃高温,加热到最大熔点 268~269℃才开始分解。因此,一般烹调加热温度难以破坏黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素的毒性和致癌性

黄曲霉毒素是一种毒性极强的剧毒物质,并有致癌性,1993年世界卫生组织(WHO)将黄曲霉毒素划定为1类致癌物。以雏鸭对不同黄曲霉毒素的半数致死剂量为例,其中AFB1的毒性最强,LD50为0.36mg/kg,仅次于肉毒毒素,比氰化钾大10倍。由于天然食品中 AFB1最常见,因此食品卫生指标中一般以 AFB1作为重点检查项目。

黄曲霉毒素对人和动物毒害作用的靶器官主要是肝脏,其中毒症状分为两种类型。

1、急性和亚急性中毒

短时间内摄入大量黄曲霉毒素时,可导致鸭、火鸡、猪、牛、狗、猫、小白鼠等多种动物发生急性中毒,特别是以2~6周龄的雏鸡和幼鸭敏感性最高。动物急性中毒的典型症状为:食欲下降、口渴、便血,继之出现抽搐、过度兴奋、黄疽等症状。人对 AFB1也非常敏感,当每日摄人量为2~6mg即可发生急性中毒甚至死亡,中毒的临床表现有恶心呕吐、厌食和发热,重者出现黄疸和腹水,肝脾肿大,肝硬化甚至死亡。所以,无论对任何动物,主要变化是肝脏,呈急性肝炎、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生。脾脏和胰脏也有轻度的病变。

2、慢性中毒

黄曲霉毒素的慢性中毒发生在高温高湿地区,在这些地区由于长期低剂量摄人黄曲霉毒素污染的食物可造成慢性损害。动物慢性中毒的主要症状表现为:动物生长障碍,肝脏出现慢性损害,生长缓慢、体重减轻、肝功能降低、出现肝硬化,母畜不孕或产子少。通常在几周或几十周后死亡。例如长期用霉变的玉米、黄豆、棉籽等种子和副产品作为饲料喂猪,可导致猪慢性中毒,主要症状为病猪精神萎顿,运步僵硬,拱背,有异嗜癖,黏膜黄染,消瘦,肚腹卷缩;剖检见肝脏肿大,表面有灰白色坏死点;肺脏出血,表面有灰白色区域。

黄曲霉毒素的去除方法

目前,黄曲霉毒素去除方法主要有两类:除去毒素、破坏毒素活性。

除去毒素方法是指采用物理筛选法、水洗法、吸附法、溶剂提取法和微生物法去除毒素。物理筛选法通常采用人工或机械挑选出霉变、破损、长芽、皱皮及变色花生粒;水洗法是用清水反复浸泡漂洗,可除去水溶性毒素,有的霉菌毒素虽难溶于水,但因毒素多存在于表皮层,反复加水搓洗,也可除去大部分毒素; 吸附法采用活性炭、酸性白土等吸附剂吸附黄曲霉毒素,例如用酸性白土吸附法可将植物油中的黄曲霉毒素吸附除去;溶剂提取法采用水合乙醇、异丙醇、丙酮、正已烷和水的混合物等进行提取分离去除毒素,例如采用80%异丙醇和90%丙酮溶剂可以提取含有黄曲霉毒素的花生油; 微生物去毒法即筛选某些微生物,利用其生物转化,使黄曲霉毒素破坏或转变为低毒物质,例如假丝酵母可在 20天内降解80%的黄曲霉毒素,近年发现用无根根霉,橙色黄杆菌等对去除粮食中黄曲霉毒素效果较好。

破坏毒素的活性是指采用物理或化学药物的方法破坏黄曲霉毒素的活性。目前普遍采用的方法是加热处理和紫外线照射等方法。黄曲霉毒素在紫外光照射下不稳定,该法对植物油等液体食品效果较好,例如用紫外线照射含有毒素的花生油,可使花生油含毒量降低 95%,而对花生粉等固体食品效果不明显。花生在150℃加热30min能去除70%的毒素;0.01 MPa高压蒸煮2h能去除大部分的毒素,采用 2%甲醛、5%的次氯酸钠、3%的石灰乳和10%的稀盐酸处理含毒素的粮食或食品,其去除毒素的效果也较好。

另外,1976年我国首次发现山苍子中的挥发油可以彻底除去食品中的黄曲霉毒素,去除毒素的原因可能是山苍子挥发油中的某些成分与黄曲霉毒素可发生加成和缩合反应,从而改变了毒素分子结构,达到去毒目的,并对食品质量和营养成分无任何影响。另外,甘草、葫芦巴、羽扁豆、茴香、五香粉、大蒜等也有去除黄曲霉毒素的作用。

【相关资源】

菌株编号:HZB210028

微生物资源鉴定保藏平台

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-05-10