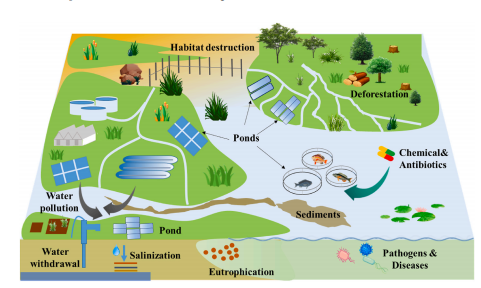

水产养殖业尾水处理的应用措施综述_9篇中文期刊核心观点

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:199 发布时间:2025-09-29 21:20:36

《改性沸石固定微藻用于鱼塘养殖尾水脱氮》

# 旨在解决低C/N(碳氮比)的鱼塘养殖尾水难以高效脱氮这一难题,提出了一种创新的“生物沸石”技术。

材料创新: 成功制备了一种壳聚糖-Na型双改性多孔活化沸石(Na-Zeo@CS)。该材料结合了沸石的吸附/离子交换能力和壳聚糖的絮凝能力,使其不仅能吸附氨氮,还能有效固定(絮凝沉降)微藻。

悬浮微藻流失: 传统的悬浮态微藻处理技术存在藻类易随出水流失的风险。本研究通过Na-Zeo@CS将小球藻固定化,形成易于沉降的“藻-沸石”絮体,解决了藻类泄漏问题,实现了微藻的高效回收与再利用。

协同脱氮机制:

物理吸附与富集: Na-Zeo@CS能快速吸附水中的NH₄⁺-N,起到富集作用。

生物吸收与降解: 固定在沸石表面的小球藻可以直接吸收利用沸石吸附的NH₄⁺-N以及水中的NO₃⁻-N,将其转化为自身生物质,实现生物脱氮。

沸石再生: 小球藻在吸收NH₄⁺-N的同时,促使NH₄⁺-N从沸石上解吸,实现了沸石的生物再生。实验表明,再生后的Na-Zeo@CS对NH₄⁺-N的吸附容量可恢复到再生前的86.45%,具备良好的循环使用潜力。

高效处理效果: 在模拟和实际鱼塘养殖尾水试验中,负载小球藻的Na-Zeo@CS表现出优异的脱氮性能。对实际尾水处理72小时后,NH₄⁺-N、NO₃⁻-N和总氮(TN)的去除率分别达到96.88%、65.80%和77.84%。

优化的运行条件: 研究确定了Na-Zeo@CS吸附固定小球藻的最佳条件:投加量为4.0 g/L,水体pH为5~7,藻初始密度为0.2~0.6 g/L。

生物絮团技术在水产养殖上的应用示意图

《光合细菌快速驯化及其对水产养殖尾水处理效果研究_钟宇》

# 快速驯化光合细菌群,通过固定化技术,来高效处理水产养殖尾水的技术路径。

从河道泥水中,富集和驯化光合细菌,避免复杂的单菌株筛选,实现快速启动。

游离菌液处理:将处于对数生长期的光合细菌混合菌液直接投入模拟尾水中进行处理。

固定化技术

将高活性的光合细菌菌悬液,包裹在由壳聚糖和海藻酸钠,构成的凝胶网络中,形成球粒。

这种固定化球粒被投加到实际养殖尾水中,在设定的光照和温度条件下运行。

其核心优势,在于生物修复的高效性、自增殖性以及环境友好性。固定化技术进一步提升了其稳定性和实用性。

然而,其对光照的强依赖性,相对有限的总氮去除效率是当前的主要短板。

未来的研究可聚焦于优化光暗比、开发复合菌剂(例如结合硝化/反硝化细菌)或改进反应器设计,以克服这些局限,推动该技术在实际水产养殖业中的广泛应用。

《广东省水产养殖尾水综合治理存在的问题与对策_杨菁》

三池两坝流程:该模式由沉淀池、过滤坝、曝气池、第二道过滤坝和净化池组成。

水产养殖尾水

“三池两坝”模式优点:

结构简单,易于理解:该模式流程清晰,便于基层推广和养殖户理解。

改善了排放方式:相比传统的直排,该模式初步建立了尾水处理的概念,对减轻周边水域的直接污染起到了积极作用。

净化能力:沉淀池和过滤坝能有效去除颗粒物和悬浮物,改善水体透明度。

“三池两坝”模式缺点:

对溶解性污染物无效:过滤坝只能去除固体悬浮物,对于尾水中主要的污染物——溶解于水中的氮、磷等营养盐无法去除,导致处理效果大打折扣。

建设成本高昂:钢筋水泥结构的坝体工程量大,每667平方米的建设成本高达4000至7000元,给养殖户带来巨大的经济压力。

运维成本高,且易成“面子工程”:过滤材料(如活性炭)为耗材,需要频繁更换,维护成本高。这导致许多养殖单位“只建不用”或短期使用后便废弃,造成社会资源浪费和地方债务。

阻碍后续生产:钢筋水泥结构的坝体固定且难以拆除,给鱼塘后续的改造、合并或分割带来极大困难,不适应养殖生产的动态需求,增加了养殖成本。

缺乏整体规划:各养殖单位“各自为政”,缺乏统一的进排水系统和集中治理区,导致尾水收集不全,治理效率低下,且存在病原交叉感染和药物污染的风险。

“三池两坝”优化措施

光合细菌:不仅能降解有机物和氨氮,其自身繁殖的菌体富含蛋白质,可作为鱼类的补充饵料,实现资源化利用。

沉水植物:如轮叶黑藻,生长茂盛后可直接作为草鱼等草食性鱼类的优质青饲料,将水体中的营养物质转化为有价值的水产品,形成“物质-植物-水产品”的良性循环,经济效益和生态效益兼备。

沉水植物通过光合作用,提高水体溶氧量,提升水质。相比物理过滤,生物修复除了初期菌种和植物投入,后续维护成本低。

缺点是,处理周期相对较长:生物修复依赖于微生物和植物的生长周期,其净化速度通常慢于物理或化学方法,需要足够长的水力停留时间(即多级池塘串联和足够的治理区面积)才能达到理想效果。

受环境因素影响大:光合细菌的活性高度依赖光照和温度。在冬季低温或连续阴雨天,其生长和降解效率会显著下降。沉水植物的生长也受季节、水深、光照和水质的影响。

系统管理要求高:要维持光合细菌和沉水植物的良好生长状态,需要进行科学的管理,如定期补充菌种、控制植物密度防止过度繁殖、监测水质变化等,对管理人员的技术水平有一定要求。

对高浓度污染水体适应性有限:当尾水污染物浓度过高时,可能会抑制光合细菌或沉水植物的生长,影响处理效果,可能需要先进行预处理。

《海水养殖尾水异养反硝化脱氮技术研究进展_崔鸿武》

聚焦于异养反硝化脱氮技术,以有机物为碳源和电子供体,将硝酸盐(NO₃⁻)或亚硝酸盐(NO₂⁻)逐步还原为氮气(N₂)的过程,从而实现高效脱氮。

异养反硝化技术

在缺氧环境中,异养反硝化细菌利用有机碳源(外源或内源)进行呼吸,将水体中的硝酸盐作为最终的电子受体,通过酶促反应(硝酸盐还原酶、亚硝酸盐还原酶等)将其最终转化为氮气。

碳源类型

外源液体碳源:如甲醇、乙醇、乙酸钠等。这些是传统且高效的碳源,但存在投加控制复杂、可能产生二次污染、运行成本高等问题。

固体碳源/缓释碳源:这是当前研究的热点和重点发展方向。包括天然有机物(如木屑、秸秆、玉米芯)和可生物降解聚合物(如聚己内酯PCL、聚乳酸PLA、淀粉基材料)。这些材料作为碳源的同时,也常作为生物膜载体,实现碳源缓释和微生物固定化,使系统更稳定、运行成本更低。

内源碳源:指利用养殖尾水本身含有的有机物(如残饵、粪便)作为碳源。这可以实现“以废治废”,但通常需要与外源碳源结合,或通过优化工艺(如A²/O工艺)来提高内源碳的利用率。

技术应用形式

生物膜反应器:将固体碳源,如木屑、PCL颗粒等填充在反应器中,反硝化菌在其表面形成生物膜。尾水流经时,硝酸盐被生物膜中的微生物降解。

固定化:将高效反硝化菌株固定在载体上,制成颗粒或球体,投入反应系统。这可以保护菌种,提高其活性和稳定性。

生物强化:向系统中投加高效、耐盐的复合反硝化菌剂,以强化和加速脱氮过程,尤其适用于高盐度、低C/N比的海水养殖尾水。

《基于不同养殖尾水处理模式下的鱼塘水体中主要污染物削减效果研究_李丹丹》

三池两坝模式:

工艺流程:生态沟渠 → 沉淀池 → 过滤坝 → 曝气池 → 过滤坝 → 生态净化池。

综合利用物理(沉淀、过滤)、生物(曝气增氧、微生物降解)和生态(植物净化)方法,形成多级处理系统。

三池三槽模式:

工艺流程:生态排水渠 → 初沉池 → 一级过滤槽 → 复合生物池 → 二级过滤槽 → 多级生态滤池。

以生物净化为主,物理化学净化为辅,通过构建生态多元化、食物链完整的人工生态系统来提高污染物去除率。

池塘岸基一体化设备模式:

工艺流程:养殖池塘 → 一体化尾水处理设备 → 快速离心固液分离 → 上清水回塘。

采用物理方法(快速离心)进行初级固液分离,分离出残饵和粪便等大颗粒有机物,处理后的上清液可循环利用。

池塘养殖底排污模式:

工艺流程:养殖池塘 → 池塘底排污系统 → 固液分离池 → 鱼菜共生。

特点:利用池塘底部排污设施集中排放高浓度有机废物,通过固液分离后,液体部分采用鱼菜共生技术进行生物净化,固体有机物可作为有机肥。

措施的局限性

物理方法主要去除颗粒物,对溶解性营养盐的去除能力有限,其显著的脱氮除磷效果可能更多依赖于后续的生态单元。

依赖快速离心,进行固液分离。溶解性的氨氮、亚硝酸盐等污染物并未被有效去除,长期循环使用可能导致这些污染物在系统内累积,存在水质恶化的风险。

生态处理模式(如三池两坝、三池三槽),通常需要较大的土地面积,这对于土地资源紧张的地区限制较多。

生态模式的建设需要土建工程,一体化设备需要购置和维护专用机械,运维成本高。

《水产养殖尾水污染物控制技术概述_丁子元》

物理沉降:利用固体颗粒物的自重或离心力,使其沉降至沉淀池或旋流分离器底部,从而去除大颗粒物。常用装置有沉降池、竖流式沉淀器、旋流分离器。

物理过滤:利用滤网、填料或多孔材料截留和去除固体颗粒物。常用装置有微滤机(如转鼓式微滤机)、弧形筛等,可自动反冲洗。

泡沫分离:通过向水中注入大量微小气泡,利用气泡上浮时吸附微小悬浮颗粒物的原理进行分离去除。

化学沉淀:

通过投加聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等絮凝剂,使胶体颗粒和小悬浮物聚集成大絮体后沉降去除。

通过投加硫酸铝、硫酸铁等药剂,使重金属离子等有害物质,形成不溶于水的沉淀物去除。

高级氧化技术(AOPs):利用强氧化性的自由基来氧化降解难降解有机物、抗生素等。

臭氧氧化:利用臭氧的强氧化性分解有机物并杀菌消毒。

UV/H₂O₂联合氧化:利用紫外线和过氧化氢协同产生羟基自由基来降解有机物。

Fenton氧化:在酸性条件下,利用Fe²⁺催化H₂O₂产生羟基自由基来氧化有机物。

电化学氧化:通过电极反应产生氧化剂,使污染物发生氧化还原反应而被降解。

活性污泥技术:利用微生物群(菌胶团)代谢作用,硝化反硝化过程去除氮,微生物吸收去磷。

膜生物反应(MBR):将活性污泥法与膜过滤技术相结合,利用膜的高效固液分离能力,出水水质稳定,占地面积小。

微藻净水:利用微藻的光合作用吸收水中的氮、磷等营养盐和有机污染物,并将其转化为生物质或氧气。

菌藻共生:微藻光合作用提供氧气,微生物分解有机物提供营养,二者共同净化水质。

人工浮床:在浮床上种植空心菜、芹菜、生菜等水生植物,利用植物根系吸收水中的氮、磷等污染物。

综合养殖与人工湿地:混养模式或构建人工湿地,通过生态系统的物质循环和能量流动净化尾水。

《同步硝化反硝化功能菌的筛选优化及尾水处理应用研究_杨若兰》

# 聚焦于筛选和优化,能够同步硝化和反硝化(SND)的脱氮功能菌,并将其与生物膜技术结合,构建了一套高效的协同脱氮技术。

为了克服游离菌体易流失、系统不稳定的问题,在尾水处理水体中设置生物膜载体,为微生物提供附着生长的生态基质。

筛选的施氏假单胞菌和海运海杆菌,具有同步硝化反硝化能力,大大提高了脱氮效率。

所需的水力停留时间都较短,意味着反应器体积可以更小,占地面积少。

优化的C/N比为6.5,远低于传统反硝化所需的较高C/N比,减少了外加碳源的投入,节约了成本。

生物膜协同技术优势突出:

启动快:仅需5天即可形成成熟的生物膜系统。

稳定性好:生物膜上的菌体抗水质波动和冲击负荷能力强,系统运行稳定。

优势菌群可控:定期投加复合菌剂,可维持菌群结构,确保了长期脱氮性能。

环境友好:不使用化学药剂,不会产生二次污染。

缺点与挑战

对环境参数要求较高:

较高的温度(37°C)、适宜的pH(8.15)和溶解氧(8.5 mg/L)。这些条件在自然环境或普通养殖场中可能难以长期维持。

菌种适用范围可能受限:

筛选出的菌株是在特定条件下获得的,对于不同地域、不同养殖模式产生的尾水,可能需要重新筛选或驯化本地菌株。

长期运行的维护成本:

定期投加复合菌剂,涉及到菌种保藏、扩繁和质控,会产生持续性维护成本。

《微生物菌剂净化鱼塘养殖污水的研究进展_景学武》

微生物菌剂种类

芽孢杆菌属 (Bacillus spp.):能够有效降解池塘养殖水中的氨氮等有害物质。国内多家公司生产的菌剂以好氧型芽孢杆菌为主。

枯草芽孢杆菌 (Bacillus subtilis):能有效降解水体中的亚硝酸盐等有害物质。与光合细菌的复合菌对化学需氧量(CODMn)的去除率可达44.98%,并能有效增加溶解氧。

光合细菌 (Photosynthetic Bacteria, PSB):具有降解有机物和氮的功能。常与芽孢杆菌等组成复合菌剂使用。

复合微生物菌剂:

结合了不同菌种的优点,具有高效、优质、多功能的特点。试验表明,复合菌剂在鱼塘中对氨氮和亚硝酸盐有显著的去除效果,优于单一菌株或化学消毒剂。

影响净化效果的因素

水体环境条件:水温、盐度、pH值、溶解氧以及氨氮浓度等理化指标直接影响微生物的生长和代谢活性。

饲料投喂:在一定范围内,合理的投喂量与净化效果呈正相关。但过量投喂会产生大量氨氮和有机物,加重水体负担。

水质调控:增氧可以促进微生物生长并降低氨氮浓度;而换水可能会稀释菌剂浓度,影响其净化效果。调节pH值也至关重要。

微生物菌剂最大优势在于成本低、效果好且绿色环保。其最大的短板是应用效果,受环境影响大,稳定性差。

《微藻处理水产养殖尾水的研究进展_王凯浩》

微藻生物处理技术

利用微藻(如小球藻、卵形藻等)光合作用,将尾水营养物质合成为生物质,实现水体净化。

投资成本低、操作简便、污染物去除效果显著,且产生的微藻生物质富含蛋白质,可作为饲料或饵料。

微藻处理效果影响因素

光照强度:

微藻的光合作用和生长繁殖受光照强度显著影响,光照过强或过弱都会抑制其生长。

尾水性质:

污染物种类及浓度:微藻能否在尾水中存活和生长取决于污染物的种类和浓度。

pH值:

pH值是影响微藻生存和繁殖的关键因素。

水力停留时间(HRT):

HRT是微藻处理工艺的关键参数。研究发现,对于氨氮去除,较长的HRT通常效果更好;而对于磷酸盐去除,情况则相反。HRT需要根据目标污染物进行优化。

细菌-微藻共生系统:

将光合细菌和微藻固定化成小球(如使用聚乙烯醇-海藻酸钠载体),或在系统中添加填料(如发光填料)以富集藻类,提高处理效率。例如,固定化菌藻小球对猪场废水中氨氮的去除率可达93.3%。

真菌-微藻共生系统:利用丝状真菌菌丝球作为载体,与小球藻组成共生系统,既能提高传质效率,又能加强系统稳定性,对固体悬浮物、氮、磷、COD等均有良好处理效果。

多菌多藻共生系统:构建包含多种细菌和多种藻类的复杂共生系统,以增强系统对复杂污染物的适应性和处理能力。

《一株耐盐高效异养硝化-好氧反硝化菌Oceanisphaera_sp._BX1的分离鉴定及脱氮性能研究_朱宝兴》

从海水养殖尾水沉积污泥中,筛选分离出一株极具潜力的,耐盐高效脱氮菌。其脱氮速率快,且无中间产物积累。特别是其在好氧条件下完成反硝化的能力,可以大大简化污水处理工艺。然而,其性能对碳源类型敏感,且目前仍处于实验室研究阶段。未来的研究应着重于优化碳源投加策略,评估其在复杂环境下的实际应用效果,并探索将其作为生物强化剂与现有处理工艺(如生物膜、活性污泥)结合的可能性。

敬请关注我们,共筑健康未来!— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共同创造生命科学的未来!

更新日期:2025-09-29

#创作团队

编制人:小藻