粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的历史背景、分类地位、生态环境、致病机理、临床影响以及当前的治疗与预防策略

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:6227 发布时间:2024-07-06 15:09:19

引言

粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens),一种革兰氏阴性的γ-变形菌纲细菌,自1819年首次在意大利被发现以来,就以其独特的生物学特性吸引了科学家们的关注。它不仅因其在自然界中的广泛分布而著称,更因其在医疗环境中的机会性致病性而成为公共卫生领域的一大挑战。本文将探讨粘质沙雷氏菌的历史背景、分类地位、生态习性、致病机制及防控策略,旨在加深我们对该菌的认识,为有效应对由其引起的感染提供科学依据。

粘质沙雷氏菌的由来

粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)是一种革兰氏阴性、运动性、不形成芽孢、杆状的γ-变形菌纲细菌,属于耶尔辛氏菌科(Yersiniaceae)和肠杆菌目(Enterobacterales)。该菌最早由威尼斯药剂师巴托洛梅奥·比齐奥(Bartolomeo Bizio)于1819年在意大利帕多瓦市发现,当时它引起了玉米粥(polenta,一种煮熟的玉米面食品)出现血红色的现象。比齐奥在1823年将其命名为“Serratia marcescens”,以纪念他已故的朋友塞拉菲诺·塞拉蒂(Serafino Serrati)。尽管后来这一命名曾被改为Monas prodigiosus和Bacillus prodigiosus,但在20世纪20年代,Serratia marcescens这一名称再次被赋予了该物种。

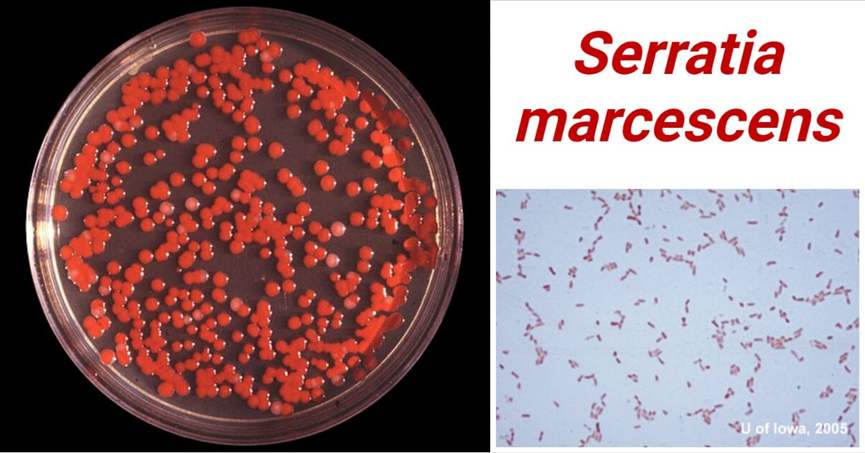

图1、粘质沙雷氏菌

现在,粘质沙雷氏菌被视为大肠杆菌群的一员。它已被证实是一种机会性病原体,尤其在医院环境中,它可以引起一系列疾病,包括尿路感染、伤口感染和血液感染,尽管有时它也可能是一种无害的共生细菌。粘质沙雷氏菌在医疗保健环境中是一个主要问题,因为其能够产生多种毒力因子,并对多种抗生素具有抗性,这使得治疗变得复杂。它的这些特性使得粘质沙雷氏菌成为医院感染控制的重要关注对象。

粘质沙雷氏菌的分类

粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)在细菌分类学中的位置曾有过讨论。过去,它被归类于肠杆菌科(Enterobacteriaceae),即使是在《伯杰系统细菌学手册》中也是如此,然而,后续的研究表明它更应该归属于耶尔辛氏菌科(Yersiniaceae)。2006年,Grimont和Grimont在其著作《属粘质沙雷氏菌》中首次提出了将粘质沙雷氏菌从肠杆菌科转移到耶尔辛氏菌科的想法。随后,在2013年的《临床微生物学杂志》上发表的一项研究中,粘质沙雷氏菌与耶尔辛氏菌属物种的联系比与其它肠杆菌科成员更为紧密。尽管分类上仍有争议,但本笔记中我们将粘质沙雷氏菌归类于耶尔辛氏菌科。

以下是粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的分类地位:

• 域:细菌域(Bacteria)

• 界:伪单胞菌界(Pseudomonadota)

• 纲:γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)

• 目:肠杆菌目(Enterobacterales)

• 科:耶尔辛氏菌科(Yersiniaceae,此前归于肠杆菌科Enterobacteriaceae)

• 属:粘质沙雷氏菌属(Serratia)

• 种:S. marcescens(粘质沙雷氏菌)

这个分类反映了目前科学界对粘质沙雷氏菌分类的最新认识,尽管未来随着科学研究的深入,其分类可能会有进一步的调整。

粘质沙雷氏菌的栖息地

粘质沙雷氏菌(S. marcescens)是一种嗜中温的腐生细菌,广泛存在于自然环境中。它主要栖息于潮湿的环境,如浴室、洗涤槽、厨房排水口以及其他有腐烂植被的沼泽地带。此外,粘质沙雷氏菌也能在土壤中找到,与昆虫、植物和动物,包括人类,都有联系。

在人体内,特别是在住院患者中,粘质沙雷氏菌常见于上呼吸道、泌尿道以及消化道。它在医院环境中尤为普遍,经常出现在医院设备、水槽、地板等表面,以及医护人员的皮肤和粪便中。粘质沙雷氏菌能够在这些表面上形成生物膜,这使得使用常规清洁方法难以清除它们,从而增加了医院感染的风险。

粘质沙雷氏菌的这一特性使得它在医院和医疗设施中成为一个重要的公共卫生问题,需要采取有效的感染控制措施来预防其传播。由于其广泛分布和潜在的致病性,粘质沙雷氏菌的监测和管理成为了医院感染控制工作中的一个关键环节。

粘质沙雷氏菌的形态

粘质沙雷氏菌(S. marcescens)的形态特征表现为杆菌状(bacilli),它们是非运动性的,不形成末端芽孢的细菌。其长度约为1到2微米,直径约为0.5到0.8微米,不过,细菌的实际大小可能会根据生长条件的不同而有所变化。

在显微镜下观察,粘质沙雷氏菌呈现出短直或略带弯曲的杆状结构,常常以短链的形式排列。值得注意的是,它们通常被一层荚膜包裹。这层荚膜不仅增强了细菌形成生物膜的能力,还提高了其致病性。

粘质沙雷氏菌的一个显著特征是它在室温下能够产生prodigiosin色素,这种色素赋予了细菌特有的红色色素沉着。在培养基表面,细菌生长的地方会显现出红色。这种色素的产生是粘质沙雷氏菌与其他细菌相区别的一个重要标志,也是其在实验室诊断中易于识别的原因之一。

粘质沙雷氏菌的培养特性

普遍生长条件

粘质沙雷氏菌是一种不苛求的细菌种类,能在多种基质上生长。它们自然存在于有机物丰富的环境,如腐烂的植被、食物附近,以及与生物体相关联的环境,同时也能在营养贫瘠的恶劣条件下生存,如土壤、浴室瓷砖、蒸馏水和一些消毒剂中。它们是中温性细菌,生长温度范围从5°C到40°C,最佳生长温度为37±2°C。

实验室培养

在实验室中,粘质沙雷氏菌能在多种通用培养基上生长,包括营养琼脂(NA)、胰酪大豆胨琼脂(TSA)、麦康凯琼脂(MCA)、伊红美蓝琼脂(EMB)、血琼脂(BA)、西曲咪酯琼脂(CA)等。此外,还有一些选择性和显色培养基,如Brilliance Serratia琼脂、ChromID Serratia琼脂、癸酸硫代汞(CT)矿物盐CT琼脂等。

1、营养琼脂(NA):在营养琼脂上,粘质沙雷氏菌会产生光滑、圆形、隆起的非乳糖发酵菌落,直径约2到4毫米。在20-30°C下培养过夜(24小时)后,可以看到红色色素。

2、胰酪大豆胨琼脂(TSA):在胰酪大豆胨琼脂上,粘质沙雷氏菌会产生光滑、圆形、湿润、隆起的非乳糖发酵菌落,直径约2到4毫米。在20-30°C下培养,可以看到由prodigiosin产生的鲜红色。

3、麦康凯琼脂(MAC):在麦康凯琼脂上,粘质沙雷氏菌会产生光滑、隆起、圆形(2到4毫米)、非乳糖发酵的粉红至红色菌落。

4、血琼脂(BA):在血琼脂上,粘质沙雷氏菌会产生β溶血现象,伴有狭窄的溶血区域,产生中等大小(2到4毫米)、圆形、灰色菌落。在血琼脂上,红色色素可能不那么明显,但如果在30°C或更低温度下培养,细菌仍然会产生prodigiosin。

5、癸酸硫代汞琼脂(CT Agar):这是一种高度选择性和鉴别性培养基,用于分离粘质沙雷氏菌属并鉴别不同种。粘质沙雷氏菌会产生微小的略带蓝白色的菌落。在适宜温度下,粘质沙雷氏菌会产生红色色素。

6、CHROMagar™ Serratia:这是一种显色培养基,用作选择性和鉴别性显色培养基,用于粘质沙雷氏菌的分离和初步鉴定。粘质沙雷氏菌会产生直径约2毫米、圆形的蓝绿色至金属蓝色菌落。

这些培养特性帮助实验室人员在不同条件下有效地识别和培养粘质沙雷氏菌。

粘质沙雷氏菌的毒力因子

粘质沙雷氏菌的致病性主要归因于其能够产生多种毒力因子,这些因子有助于其在宿主体内生存、扩散并造成损害。以下是粘质沙雷氏菌的一些关键毒力因子:

细胞外酶:粘质沙雷氏菌能产生一系列细胞外酶,包括脂酶、蛋白酶和脱氧核糖核酸酶(DNase),这些酶能够破坏宿主组织并促进细菌入侵。这些酶在感染过程中扮演重要角色,通过分解宿主细胞和组织的成分来为细菌提供营养,并促进其扩散。

溶血素:溶血素是一种由粘质沙雷氏菌产生的孔形成毒素,它能裂解包括红细胞在内的宿主细胞。溶血素对宿主组织的破坏作用有助于脓肿的形成,从而为细菌提供一个有利的生长环境。

脂多糖(LPS):某些粘质沙雷氏菌株具有改变的脂多糖结构,这种结构变化使细菌更具毒力,同时避免被人类免疫系统识别。粘质沙雷氏菌产生的LPS类型能够引发宿主的免疫反应并导致炎症。这种改变的LPS结构也使得粘质沙雷氏菌能够在宿主体内更有效地存活和繁殖。

铁载体(Siderophores):粘质沙雷氏菌能产生铁载体,这是一种帮助细菌从宿主组织中获取铁元素的分子,对细菌的生长和生存至关重要。一种名为Serratiochelin的铁载体,由某些粘质沙雷氏菌株产生,可以增强细菌的致病性。

鞭毛:粘质沙雷氏菌具有鞭毛,这使得它能够在宿主体内移动,逃避免疫系统的清除。此外,鞭毛还能促进细菌粘附到宿主细胞上,并协助生物被膜的形成,生物被膜为细菌提供了一个保护性的微环境,使其能够抵抗宿主的防御机制和抗生素的作用。

这些毒力因子共同作用,使粘质沙雷氏菌成为一种潜在的致病微生物,能够引起各种感染性疾病,包括尿路感染、呼吸道感染和伤口感染等。了解这些毒力因子对于开发有效的预防和治疗方法至关重要。

粘质沙雷氏菌的致病机制

粘质沙雷氏菌的致病性涉及多种毒力因子,包括黏附素、生物被膜形成、运动能力以及外酶和外毒素的产生。这些因素共同作用,使粘质沙雷氏菌得以在宿主体内定植、持续存在并引发疾病和组织损伤。

根据感染部位的不同,粘质沙雷氏菌的致病过程也会有所不同。但是,大致的致病过程可以概括为以下几个步骤:

1、黏附与定植粘质沙雷氏菌首先会附着在人体内的导管或其他医疗器械上,或者直接附着在宿主的细胞和组织上。黏附素在这一过程中起到关键作用,帮助细菌牢固附着。一旦附着,粘质沙雷氏菌会迅速增殖并在附着表面形成聚集。

2、生物被膜形成粘质沙雷氏菌能够在多种医疗器械和导管的表面形成生物被膜。生物被膜的形成使细菌更加牢固地附着在宿主表面,同时能够适应环境变化,作为屏障抵御宿主免疫系统的部分成分。

3、感染发展当粘质沙雷氏菌在宿主体内组织中定植并大量繁殖时,开始引发临床症状。外酶和外毒素的产生有助于破坏宿主组织,促进感染的发展。感染的具体过程取决于感染发生的部位。

粘质沙雷氏菌的致病机制使其在医院环境中特别危险,尤其是在免疫力低下或接受侵入性治疗的患者中。粘质沙雷氏菌引起的感染可能包括但不限于尿路感染、呼吸道感染、伤口感染和败血症等。理解粘质沙雷氏菌的致病机制对于预防和治疗由其引起的感染至关重要,尤其是在医院感染控制方面。

粘质沙雷氏菌引起的临床表现

粘质沙雷氏菌在人体中可引起广泛的临床表现,通常与医疗保健相关的感染有关,但社区获得性感染也并不罕见。作为机会性病原体,粘质沙雷氏菌主要感染免疫系统受损或免疫力较弱的人群。以下是粘质沙雷氏菌在人类中引起的一些常见疾病:

尿路感染(UTIs):粘质沙雷氏菌是尿路感染的常见病因,特别是在留置导尿管的患者中,尤其是医疗保健相关尿路感染。

呼吸道感染(RTIs):在免疫功能受损和/或患有慢性阻塞性肺疾病的患者中,粘质沙雷氏菌被报道可引起肺炎。虽然罕见,但也有社区获得性肺炎的报告。

伤口感染:医院获得性软组织感染,特别是胃肠道和泌尿生殖系统手术后的手术部位感染,与粘质沙雷氏菌有关。

血流感染(BSIs):粘质沙雷氏菌可在留置导管、接受侵入性医疗治疗以及免疫功能低下患者的住院病人中引起血流感染。

与粘质沙雷氏菌相关的血流感染患者还可能经历其他并发症,如心内膜炎、骨髓炎、脑膜炎等。脑膜炎主要发生在新生儿和免疫功能受损的患者中。

粘质沙雷氏菌引起的感染通常需要及时和恰当的抗菌治疗,以避免严重的并发症。在医院环境中,加强感染控制措施和合理使用抗生素对于预防粘质沙雷氏菌感染尤为重要。此外,对高危人群的监测和早期干预也是减少粘质沙雷氏菌相关疾病负担的关键策略。

粘质沙雷氏菌感染的治疗方案

治疗粘质沙雷氏菌感染通常采用的抗生素包括碳青霉烯类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类和第三代头孢菌素。然而,全球各地的粘质沙雷氏菌分离株已经显示出对这些药物的抗性。

粘质沙雷氏菌天然对抗多种抗生素具有抗性。通过突变、水平基因转移和外排泵过度表达等多种途径,粘质沙雷氏菌可以获得对额外抗生素的抗性。因此,粘质沙雷氏菌感染可能较难治疗,抗生素的选择应基于药敏测试结果。 粘质沙雷氏菌能够产生多种β-内酰胺酶,其中包括扩展谱β-内酰胺酶(ESBLs),这类酶能够水解β-内酰胺类抗生素,如青霉素和头孢菌素,导致抗药性。此外,粘质沙雷氏菌还能产生碳青霉烯酶,如KPC(肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶)和IMP(亚胺培南酶),赋予细菌对碳青霉烯类抗生素的抗性。 近年来,出现了多重耐药和泛耐药(MDR和PDR)的粘质沙雷氏菌株,进一步限制了可用的治疗选项。

预防粘质沙雷氏菌感染

粘质沙雷氏菌是一种机会性病原体,主要与医疗保健相关的感染有关。预防粘质沙雷氏菌感染的方法包括良好的手卫生、环境清洁、接触预防、灭菌、使用个人防护装备、监控、为医护人员提供教育和培训等。

在治疗粘质沙雷氏菌感染时,医生必须考虑细菌的抗性模式,并可能需要使用组合疗法或选择敏感性测试显示有效的药物。在某些情况下,可能需要使用更高级别的抗生素,如替加环素或多粘菌素,这些药物通常保留用于治疗多重耐药菌感染。此外,持续监测粘质沙雷氏菌的抗性趋势和实施严格的感染控制措施对于防止其在医疗保健设置中的传播至关重要。

总结

粘质沙雷氏菌,作为一种常见的机会性病原体,凭借其复杂的毒力因子和广泛的抗生素抗性,已成为医院感染控制的重点。从其历史起源到现代医学研究,我们见证了粘质沙雷氏菌如何从自然界中的无害居民转变成威胁患者健康的隐形杀手。通过深入了解其生态习性、致病机制及治疗挑战,我们可以制定更加精准的预防和治疗策略,以减少其在医疗环境中的传播,保障患者安全。面对这一复杂课题,持续的科研探索和严格的感染控制措施是战胜粘质沙雷氏菌的关键。

参考文献

1、Forbes, B. A., Sahm, D. F., & Weissfeld, A. S. (Eds.). (2007). Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology (12th ed.). Mosby Elsevier.

2、Versalovic, J., Carroll, K. C., Funke, G., Jorgensen, J. H., Landry, M. L., & Warnock, D. W. (Eds.). (2011). Manual of Clinical Microbiology (10th ed.). ASM Press.

3、Shimuta, K., Ohnishi, M., Iyoda, S. et al. The hemolytic and cytolytic activities of Serratia marcescensphospholipase A (PhlA) depend on lysophospholipid production by PhlA. BMC Microbiol 9, 261 (2009). https://doi.org/10.1186/1471-2180-9-261

4、Pérez-Viso, B., Aracil-Gisbert, S., Coque, T. M., Ruiz-Garbajosa, P., & Cantón, R. (2021). Evaluation of CHROMagar™-Serratia agar, a new chromogenic medium for the detection and isolation of Serratia marcescens. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 40(12), 2593-2596. https://doi.org/10.1007/s10096-021-04328-w

5、Starr MP, Grimont PA, Grimont F, Starr PB. Caprylate-thallous agar medium for selectively isolating Serratia and its utility in the clinical laboratory. J Clin Microbiol. 1976 Sep;4(3):270-6. doi: 10.1128/jcm.4.3.270-276.1976. PMID: 972193; PMCID: PMC274449.

6、Mahlen, S. D. (2011). Serratia Infections: From Military Experiments to Current Practice. Clinical Microbiology Reviews, 24(4), 755-791. https://doi.org/10.1128/CMR.00017-11

7、Holt, J. G., Krieg, N. R., Sneath, P. H. A., Staley, J. T., & Williams, S. T. (1994). Bergey’s manual of determinative bacteriology (9th ed.). Williams & Wilkins

8、Hori, K., Miyata, R., Kozuka, S., Misawa, N., & Uemura, T. (2018). Hemolysin production by Serratia marcescens is controlled by the quorum sensing system and the RssAB two-component system. Microbiology and immunology, 62(7), 464-472.

9、Parsek, M. R., & Singh, P. K. (2003). Bacterial biofilms: an emerging link to disease pathogenesis. Annual review of microbiology, 57, 677-701.

【相关资源】

名称:粘质沙雷氏菌 | Serratia marcescens

菌株编号:HZB368354

微生物资源鉴定保藏平台

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-07-06

#创作团队

编制人:小灰