葡萄球菌与青霉素

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:688 发布时间:2024-06-20 17:21:57

葡萄球菌属是一群革兰阳性球菌,因为常堆聚成葡萄串状,所以得名。一般来说,该菌属多数是不能导致疾病的,可导致疾病只是少数。

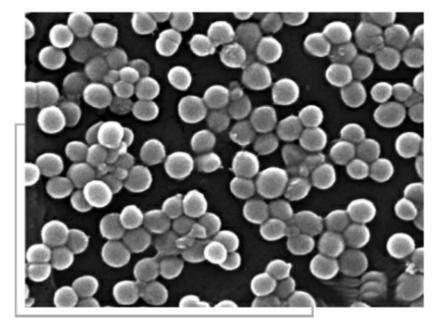

葡萄球菌是最常见的化脓性球菌,是医院交叉感染的重要来源,该菌体为直径约0.8微米的小球形,在液体培养基的幼期培养中,常常处于分散状态。葡萄球菌无鞭毛,不能运动,无芽孢,除少数菌株外一般不形成英膜。葡萄球菌代表种有金黄色葡萄球菌(黄色)、白色葡萄球菌(白色)、柠檬色葡萄球菌(橙色)等。

葡萄球菌

葡萄球菌是科赫、巴斯德和奥格斯顿从浓液中发现的,但通过纯培养并进行详细研究的是罗森巴赫。

葡萄球菌的致病因素主要包括以下几个方面

(1)血浆凝固酶。这是能使含有枸橼酸钠或肝素抗,凝剂的人或免血浆发生凝固的酶类物质,致病菌株多能产生,常作为鉴别葡萄球菌有无致病性的重要标志。

凝固酶和葡萄球菌的毒力关系密切。凝固酶阳性菌株进入机体后,使血液或血浆中的纤维蛋白沉积于菌体表面,阻碍体内吞噬细胞的吞噬,即使被吞后,也不易被杀死。同时,凝固酶集聚在菌体四周,亦能保护病菌不受血清中杀菌物质的作用。葡萄球菌引起的感染易于局限化和形成血栓,与凝固酶的生成有关。

(2)葡萄球菌溶血素。一般来说,多数致病性葡萄球菌都能够产生溶血素.按抗原性不同,至少有α、β、y、δ、ε五种,对人类在致病作用的主要是α溶血素。它是一种“攻击因子”,化学成分为蛋白质。如将α-溶血素注入动物皮内能引起皮肤坏死,如静脉注射,则导致动物迅速死亡。α溶血素还能使小血管收缩,导致局部缺血和坏死,并能引起平滑肌痉挛。α溶血素是一种外毒素,具有良好的抗原性。经甲醛处理可制成类毒素。

(3)杀白细胞素。该毒素含F和S两种蛋白质,能杀死人和兔的多形核粒细胞和巨噬细胞。此毒素有抗原性,不耐热,产生的抗体能阻止葡萄球菌感染的复发。

(4)肠毒素。从临床分离的金黄色葡萄球菌约1/3都能产生肠毒素,按抗原性和等电点等不同,葡萄球菌肠毒素分A、B、C1、C2、C3、D、E七个血清型,细菌能产生1型或2型以上的肠毒素。肠毒素可引起急性胃肠炎即食物中毒。与产毒菌株污染了牛奶、肉类、鱼是虾、蛋类等食品有关,在20℃以上经8~10小时即可产生大量的肠毒素。肠毒素是一种可溶性蛋白质,耐热,经100℃煮沸30分钟不被破坏,也不受胰蛋白酶的影响,故误食污染肠毒素的食物后,在肠道作用于内脂神经受体,传入中枢,刺激呕吐中枢,引起呕吐,并产生急性胃肠炎症状。发病急病程短,恢复快。一般潜伏期为1~6小时,出现头晕、呕吐、腹泻,发病1~2日可自行恢复,愈后良好。

(5)表皮溶解毒素。也称表皮剥脱毒素。它主要由噬菌体工型金葡萄产生的-种蛋白质,能引起人类或新生小鼠的表皮剥脱性病变。

(6)毒性休克综合毒素I。它由噬菌体I群金黄色葡萄球菌产生,可引起发增加对内毒素的敏感性。增强毛细血管通透性,引起心血管素乱而导致休克。

由葡萄球菌导致的疾病主要有2种类型:侵袭性疾病和毒性疾病。

侵袭性疾病主要引起化脓性炎症。葡萄球菌可通过多种途径侵入机体,导致皮肤或器官的多种感染,甚至败血症。

皮肤软组织感染主要有疖、痛、毛囊炎、脓痤疮、甲沟炎、麦粒肿、蜂窝组织伤口化脓等。内脏器官感染如肺炎、脓胸、中耳炎、脑膜炎、心包炎、心内膜炎炎等,主要由金葡菌引起。全身感染如败血症、脓毒血症等,多由金葡菌引起,新生儿或机体防御可能严重受损时表皮葡萄球菌也可引起严重败血症。

葡萄球菌导致的皮肤感染

毒性疾病由金葡菌产生的有关外毒素引起。比如进食含肠毒素食物后1~6小时即可出现症状,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻,大多数病人于数小时至1日内恢复

烫伤样皮肤综合征多见于新生儿、幼儿和免疫功能低下的成人,开始有红斑1-2天表皮起皱,继而形成水疱,至表皮脱落。由表皮溶解毒素引起。

毒性休克综合征由TSST1(综合征毒素)引起,主要表现为高热、低血压、红斑皮疹伴脱屑、休克等,半数以上病人有呕吐、腹泻、肌痛、结膜及黏膜充血、肝肾功能损害等,偶尔有心脏受累的表现。

假膜炎肠炎本质是一种菌群失调性肠炎,病理特点是肠黏膜被一层炎性假膜所覆盖,该假膜由炎性渗出物、肠黏膜坏死块和细菌组成。人群中约10%~15%有少量金葡菌寄居于肠道,当优势菌如脆弱类杆菌、大肠杆菌等因抗菌药物的应用而被抑制或杀灭后,耐药的金葡菌就乘机繁殖而产生毒素,引起以腹泻为主的临床症状。

葡萄球菌的存在,对人类的生命造成了巨大的威胁。但是,在自然界中,葡萄球菌就有着天敌--霉菌。人类从认识霉菌并利用它征服葡萄球菌则经历了一个曲折的过程。而在这一过程中,苏格兰的细菌学家弗莱明功不可没。不过,青霉素最早的发现者是法国人恩斯特·迪歇纳。

恩斯特·迪歇纳,法国军医。1874年5月3日出生于巴黎,就读于里昂陆军卫生学校。从1894年开始进行研究细菌学,1896年他发现菌和微生物的对立。他在潮湿食品上培养出青霉灰绿,放上大肠杆菌几小时后,发现细菌消失了。他相信能将此用于治疗。以此为博士论文在1897年获博士学位。但他没有公开发表,也没有继续研究下去。

1901年他和罗莎结婚,两年后罗莎死于肺结核。1904年迪歇纳也染上了肺结核,1907年辞去军队职务被送往疗养院,也使他的研究未能顺利进行。他于1912年4月12日去世,并与妻子埋葬在一起。

虽然迪歇纳最早发现了青霉素,但他却被人们所遗忘,而将最早发现青霉素的桂冠戴在了弗莱明的头上。而其原因是多方面的,或许我们只能用天意如此来解释。

弗莱明,英国细菌学家,他因青霉素的发现,于1945年12月与英国医学家弗洛里和德国化学家钱恩共同荣获了诺贝尔医学和生理学奖。

1881年,弗莱明生于英国北部的洛克菲尔德。这里工业发达,环境污染严重,肺炎、脑膜炎、支气管炎、猩红热等病猖獗蔓延,很多人被病魔夺去了生命。弗莱明从小立志,长大要当一名医生。在报考大学时,他没有报牛津、剑桥等名牌高等学府,而是报了伦敦的圣马利亚医院医科学校。在大学里,他系统学习了免疫学等医学课程。毕业后,留在了圣马利亚医院从事免疫学的研究工作。第一次世界大战爆发后,他被征召入伍,成为一名战地军医。在战场上,由于卫生条件太差缺乏必要的消毒手段,伤员的伤口不能及时包扎,细菌侵蚀伤口,造成伤员截肢他看到,许多士兵没有死在战场上,却死在战地医院里,由于缺乏有效的抗菌药品,伤员伤口溃烂问题没法解决。

大战结束后,弗莱明回到圣马利亚医院,从事免疫学和抗菌学的研究。医院为他配备了科研设备和助手。他和助手长年累月地进行观察试验。

1922年,弗莱明发现了溶菌霉。溶菌广泛地存在于人体各个部分分泌的黏液中。它能遏制细菌的生长。他在论文中指出,溶菌霉仅仅是人体自身调节时产生的一种内分泌物质,对人体无害,能够消灭某些细菌,但不幸的是在那些对人类特别有害的细菌面前却无能为力。这就是为什么人人体内都存在溶菌霉,然而在某些细菌侵袭面前仍然表现得无法抗拒的道理。

弗莱明

由于溶菌霉的发现,弗莱明逐步进入了英国医学界知名学者的行列。伦敦大学邀请他担任医学系细菌学教授,他愉快地接受聘请。大学生们非常爱听这位学识渊博的教授讲课,他的绘声绘色的讲授,把学生们带入了一个肉眼看不见的世界。但是,伦敦大学还很难为他提供一套完备的实验设施,因此,他在授课之余,他和助手的大部分时间,还是在圣马利亚医院的实验室里度过的

1928年9月,弗莱明开始研究葡萄球菌,当时的研究条件很落后,实验室设在-间破旧的房子里,房内潮湿闷热,充满着灰尘。他做葡萄菌平皿培养,实验过程中需要多次开启平皿盖,所以,培养物很容易受到污染。

有一次,他忘了把葡萄球菌培养物盖上,几天以后,他察看培养的细菌时,发现了一个新奇的现象:在平血里,细菌繁殖很好,但在平血口上积有灰尘的地方生长出了蓝绿色的霉菌菌落,周围的葡萄球菌被溶化了,变成了清澈透明的水滴。

弗莱明把这些霉菌分离出来,这种霉菌同长在陈面包上的霉菌很相近。弗莱明判定,霉菌释放出的某种化合物至少抑制了细菌的生长,他为这种谁也不知道是什么的物质起了个名字叫青霉素。

弗莱明培养了这种霉菌,并在其周围培植各种不同类型的细菌。有些细菌长得不错,有的长到和霉菌达到一定距离时,就不在向前发展了。很明显,青霉素对有些病菌有影响,而对另一些则没有影响。他还在人体上进行青霉素治疗,也收到了良好的效果。

1929年6月,弗莱明发表了第一篇关于青霉素的报告,但在当时却没有引起很大的反响。就这样,弗莱明的发现沉寂了整整10年。这10年中,他始终都没有放弃用青霉素治疗疾病的希望,为之做出了各种努力和尝试,但都不了了之。

1939年,澳大利亚科学家弗罗里教授和他的同事钱恩毫无征兆地决定,根据弗莱明的发现,他们要开始探索青霉素的有效成分以及如何实现青霉素的批量生产。这项研究针对将青霉素真正用于临床治疗所面临的关键障碍,因此得到了弗莱明的热烈响应。他将自己保存的青霉菌株交给弗罗里,希望他们能完成自己的息

澳大利亚科学家弗罗里教授

经过数年的艰苦努力,弗罗里教授和他的同事们不仅发明了一种高效培育青菌的方法,经过全球范围内的筛选,他们还从一个发霉的哈密瓜上找到了最富产的青霉菌株。美国微生物学家安德鲁·摩耶再接再厉,基于他们的工作成果,终于实现了青霉素的批量生产。用于临床治疗的青霉素在技术上和经济上由此变为可能。“青霉素”终于不再是某些混合物的统称,而是有着自己明确分子式的一种神奇的化学药物了。

青霉素对许多有害的微生物都有杀灭作用,它可有效地治疗猩红热、淋病、梅毒、白喉,以及脑膜炎、肺炎、败血症等许多疾病,使用的安全范围大,只有极少数患者对青霉素过敏。青霉素是先于其他抗生素而诞生的,对人类发明其他抗生素起了巨大的促进作用。

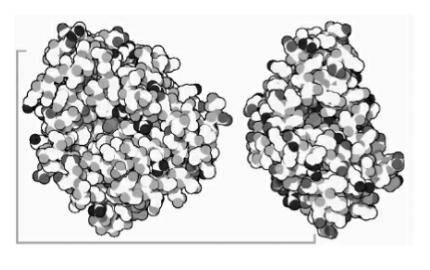

随着青霉素有效成分研究的深入,它的秘密也被公诸天下。人们发现,青霉素虽然疗效显著,但是其杀菌的机制并不复杂。人类之所以长久以来无法攻克细菌堡垒,完全归功于它们钢筋混凝土一般的肽聚糖“城墙”。肽聚糖“城墙”的“钢筋”是一根根的多糖,在多糖“钢筋”上,原本铆嵌着大量五肽链,当这个五肽链最后一环被打掉之后,变成四肽链,和另外一种叫做五肽交联的结构“焊接”在一起,这样,多糖“钢筋”和肽链一起,“浇铸”成一个坚韧的网络结构。

将多糖“钢筋”和肽链组合成肽聚糖是个复杂的过程,需要一系列的蛋白质分工合作。其中有一种特殊的蛋白质,专门负责将五肽交联和四肽侧链接合在一起。它的工作很简单,就是一旦认准了五肽链末端那一环,就一口将其咬下来,将剩下的肽链和邻近的肽链“焊接”在一起。虽然它的工作不是特别繁重,但是一刻都不能停息。因为细菌在自然界招摇过市的时候,这层肽聚糖会不断损耗,只有不断合成新的肽聚糖以修补维护,才能保证“城墙”始终扎实坚固。

青霉素

而青霉素分子刚好有一部分,跟肽链上被咬的那一部分非常相似,这个蛋白质无法分清青霉素和肽链,照咬不误,结果蛋白质的“嘴”被青霉素塞得满满当当,进退两难。

青霉素越来越多,细菌体内这种蛋白质全都满嘴塞着青霉素,动弹不得,根本无法正常工作。失去了这些蛋白质的照料,细胞壁上的肽聚糖不能及时更新,整个细胞壁的正常维护工作无法顺利完成,这层坚韧的“城墙”就会渐渐消耗坍塌,最后细菌变成一座没有肽聚糖保护的“裸城”。失去了肽聚糖的机械支持和保护,柔弱的细菌在各种压力交攻之下,很快破裂死亡

就这样,人类利用青霉素对细菌大开杀戒,势如破竹,将一座又一座细菌之城夷为平地。自其问世以来,青霉素至少挽救了8000万人的生命。

随着科学家对青霉素研究的深入,许多同类药物相继问世,各种剂型的青霉素以及青霉素的同源药物头孢菌素迅速投入到征服细菌的战斗中去。在青霉素的启发下,科学家们发现细胞壁的合成过程中,还有一系列同样重要的蛋白质。针对它们,人们发明了万古霉素、杆菌肽、磷霉素、环丝氨酸等抗生素,分别影响肽聚糖合成的不同步骤,抑制其合成,从而起到杀菌的作用。

青霉素发明至今,已经过去了将近90年。这90年间,青霉素及其相关药物已经多达上干种剂型。尽管青霉素之后,已经研制出大量别的抗菌药物,青霉素仍然作为最主要的一类抗菌药在临床上广泛使用。人类在和细菌的战斗中,取得了前所未有的辉煌胜利。细菌之城一片残垣断壁,青霉素居功至伟。弗莱明爵士、钱恩教授以及弗罗里教授于1945年被授予诺贝尔奖,表彰他们为人类开启了一个抗菌史上的新纪元,迎来了征服细菌道路上的黄金时代。

1969年,美国军医署长威廉·斯图尔特向世界宣布,感染类疾病已被征服。

青霉素的历史漫长又曲折,像是一幕由黑暗走向光明,充满叹息和惊喜的长它标志着人类正在走出几百万年来细菌一直投射在我们心头的恐怖阴影。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-06-20

#创作团队

编制人:木木