炭疽:历史、危害与防控策略

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:1160 发布时间:2024-05-13 18:55:12

引言

炭疽,这一由炭疽芽孢杆菌(Bacillus anthracis)引起的古老疾病,自古以来便是威胁人类和动物健康的重大公共卫生问题。本文旨在深入探讨炭疽的历史背景、病原学特性、传播方式、临床表现、预防措施及治疗手段,以期提高公众对炭疽的认识和防控意识。

历史回溯与病原发现

炭疽杆菌首次由德国兽医Davaine于1849年发现。这一里程碑式的发现开启了对抗炭疽的科学探索之路。随后,Peur在1881年发现了减毒的芽孢疫苗能预防炭疽,使炭疽成为第一个能用有效菌苗预防的传染病。直至今日,Sterne于1939年发现的动物用疫苗仍然在防控炭疽疫情中扮演着重要角色。

病原学特性

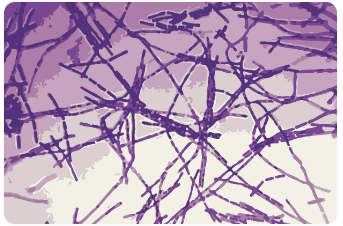

炭疽杆菌作为致病菌中最大的革兰氏阳性杆菌,其尺寸范围为(1-3)μm x(5-10)μm,形态特征鲜明,两端平直,常呈竹节状排列。该菌对环境适应性强,能在37°C、pH值7.2-7.6的环境下迅速生长,体外形成保护性荚膜及耐受性强的芽孢。芽孢的极端稳定性使得它能在恶劣条件下长期存活,甚至在土壤中留存数十年之久,成为炭疽难以根除的一大原因。

图1、炭疽杆菌镜下图片

传播途径与临床表现

炭疽的传播途径多样,主要包括皮肤接触、呼吸道吸入及消化道摄入。屠宰工人、皮革加工人员及食用未妥善处理的肉类制品的人群为高风险群体。感染后,炭疽根据侵入途径不同分为皮肤炭疽、肺炭疽和肠炭疽三种主要类型。

• 皮肤炭疽起初表现为小疱,随后发展为溃疡,中心坏死区域呈现特有的黑色,周围伴随淋巴结肿大。若不治疗,死亡率可达20%,但及时治疗下,生存率极高。

• 肺炭疽症状初似感冒,但随后进展为呼吸困难和严重中风样症状,具有高致命性。

• 肠炭疽则以急性的肠道炎症为特点,症状包括剧烈腹痛、呕吐、血便,病情严重时可迅速导致败血症和死亡。

预防与治疗

鉴于炭疽的危害,有效的预防措施至关重要。我国已普遍为家畜接种炭疽疫苗,显著降低了家畜发病风险。在高发区,个人应减少与未检疫动物及产品的接触,注意食品卫生,避免食用未经充分烹煮的肉类。特殊行业人员可接种人用炭疽疫苗,其防护效率高达93%。

治疗方面,早期使用抗生素是关键。青霉素是首选药物,依据感染类型调整剂量,如皮肤炭疽每日需100万至200万单位,而肺炭疽、肠炭疽及并发症则需更高剂量,有时需配合链霉素、氯霉素等。此外,抗炭疽免疫血清可用于紧急预防和治疗,而患者必须隔离,其分泌物和排泄物须严格消毒,以防进一步传播。

结语

炭疽作为一种古老的细菌性疾病,尽管已有疫苗和抗生素的防控手段,但其顽强的芽孢形态依旧使其成为全球公共卫生监控的重点。通过加强动物免疫、提升公众卫生教育、规范肉类加工流程以及研发更高效的治疗方法,人类正逐步构建起一道坚实的防线,以抵御炭疽的威胁。未来,随着科技的进步,炭疽的防控策略有望更加精准高效,为全球公共卫生安全提供更坚实的保障。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-05-13

#创作团队

编制人:冬冬