知识讲堂 | 肺炎克雷伯菌的致病路径与临床表现

来源:灰藻科技 浏览量:628 发布时间:2024-03-25 15:51:34

肺炎克雷伯菌的致病路径与临床表现

引言

肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)是一种革兰氏阴性、具荚膜但不具备运动能力的环境细菌,尤其与酗酒和糖尿病患者发生肺炎有关,同时也是社区获得性肺炎的常见病原体。在正常人群中,约5%的个体呼吸道和粪便中可以检测到此菌的存在,而其在人类咽部和消化道黏膜表面呈现常态定植。

致病因子:

肺炎克雷伯菌的致病力主要体现在其拥有的多种毒力因子上。

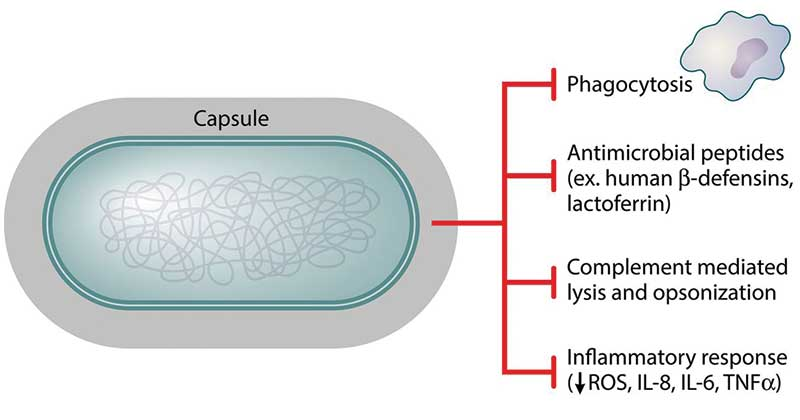

● 其中,荚膜多糖是最关键的致病因素,它能帮助细菌逃脱宿主的吞噬细胞吞噬作用和血清杀灭作用;无荚膜的菌株毒力相对较弱。

● 脂多糖覆盖在细菌表面,其释放会导致宿主产生强烈的炎症反应,是败血症和脓毒性休克严重后果的重要推手。

● 鞭毛状纤毛使得细菌能附着于宿主细胞;铁载体(siderophores)则是细菌从宿主获取铁元素以促进自身繁殖的必要条件。

图1、荚膜在肺炎克雷伯菌毒力中的作用(来源:DOI:10.1128/MMBR.00078-15)

病原体入侵途径与发病过程:

● 肺炎克雷伯菌主要通过呼吸道接触传播,从而引起肺炎,或者经由血液循环引发全身性血液感染。

● 医疗环境因其特殊性,如各种医疗操作可能方便细菌进入人体,因此成为肺炎克雷伯菌感染的高风险区域。特别是依赖呼吸机治疗、使用导尿管或处于手术伤口恢复期的患者,极易受到这种危险细菌的感染。

● 肺炎克雷伯菌在感染期间会运用一系列致病“策略”,其中包括荚膜多糖、脂多糖、鞭毛状纤毛、外膜蛋白质以及获取铁质和利用氮源的能力,这些“策略”帮助细菌存活并在感染过程中规避宿主免疫系统的清除。

● 与上呼吸道密切相关的致病菌株大多拥有厚实的荚膜保护层,很多致病性强的菌株还配备了能充当黏附素功能的鞭毛,使细菌能在黏膜表面牢固驻留。同时,荚膜还能通过抑制吞噬作用进一步增加其毒力。

临床表现特点:

全球范围内的医院获得性肺炎中,肺炎克雷伯菌导致的病例占比达到11.8%,并且这种细菌能引发严重的肺部出血坏死性实变。除肺炎之外,它偶尔还会在体质衰弱的患者身上引发尿路感染和伴有局部损害的败血症。

(1)肺炎

肺炎克雷伯菌引发的肺炎典型特征是肺泡空间的坏死性损伤,往往会形成空洞,并伴随着咳出带有血丝的痰液。由肺炎克雷伯菌引起的肺炎临床表现与社区获得性肺炎类似,患者可能出现咳嗽、发热、胸膜疼痛和气促等症状。

特征性标志:“像醋栗果酱”一样的痰液是肺炎克雷伯菌感染的一大特征,原因是这种细菌能够引起周围组织的严重炎症和坏死现象。

并发状况:肺炎克雷伯菌所导致的肺炎病情可能进一步恶化,发展成败血症、肺脓肿乃至脓胸等问题。

(2)败血症

如果肺炎克雷伯菌进入了血液循环,它具备引发影响中枢神经系统的脑膜炎的能力。患者可能出现的症状包括剧烈头疼、恶心、头晕甚至记忆障碍等。

(3)尿路感染

肺炎克雷伯菌感染除了可引发败血症之外,也常常导致尿路感染这一并发症。

总结:

肺炎克雷伯菌是一种常见且危害较大的革兰氏阴性菌,尤其对酗酒和糖尿病患者构成较高感染风险,易引发社区及医院获得性肺炎,导致肺部出血坏死性病变、空洞及败血症等严重并发症。其强大的致病性源于荚膜、脂多糖、鞭毛及铁载体等多重毒力因子,利于逃避宿主免疫系统。在医疗环境中,尤其对机械通气、导尿管使用和术后患者威胁更大。防治肺炎克雷伯菌感染需强化医院感染防控,合理使用抗生素,密切关注高危人群,并致力于新疫苗研发和个体化治疗方案制定。

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2024-03-25