枯草芽孢杆菌概述及其应用

来源:武汉市灰藻生物科技有限公司 浏览量:2861 发布时间:2025-02-11 16:07:40

引言

枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)是芽孢杆菌属(Bacillus)的模式种,广泛存在于多种环境中,从土壤到牛和人的胃肠道中均可见其踪迹。

它是一种革兰氏阳性、杆状、产芽孢的兼性厌氧菌,是从环境样本中最常分离出的芽孢杆菌种类。

枯草芽孢杆菌已被广泛用作细胞分化和生物工程技术研究的模型。由于其广泛存在于不同类型的草和干草中,因此也被称为干草芽孢杆菌或草芽孢杆菌。

枯草芽孢杆菌是研究最为深入的革兰氏阳性细菌之一,常被用作研究细菌染色体复制和转化的模式生物。其分布广泛,这得益于该细菌对寒冷、高温和常见消毒剂的抵抗力。

枯草芽孢杆菌

大多数枯草芽孢杆菌(B. subtilis)种类为非致病菌,与感染无关,但某些菌株与肿瘤性疾病有关,如致命性肺炎、菌血症、败血症和乳腺癌的腋窝坏死肿瘤感染。还有一些菌株与食源性疾病、牛乳腺炎和羊流产病例有关。

枯草芽孢杆菌由Ehernberg于1835年首次分离出来,他当时将该细菌命名为细小杆菌(Vibrio subtilis),但后来被Cohn于1872年重新分类并命名。该物种名称“subtilis”为拉丁语,意为“纤细”,指的是细菌的长杆状结构。

枯草芽孢杆菌被视为一种重要的工业细菌,因其能改进酶的表达和分泌,而被广泛用于生物技术领域。此外,它还被用作食品工业中的风味增强剂、甜味剂和动物饲料。枯草芽孢杆菌进一步被分为两个亚种:枯草芽孢杆菌亚种枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis subsp. subtilis)和枯草芽孢杆菌亚种斯皮兹赭色变种(Bacillus subtilis subsp. spizizenii)。

枯草芽孢杆菌的分类

基于16S rRNA基因序列的系统发育分析,芽孢杆菌属(Bacillus)属于芽孢杆菌科(Bacillaceae)。

该科包括芽孢杆菌属和其他18个属,其中大多数是需氧或兼性厌氧的化学有机营养菌。

芽孢杆菌属包含100多种不同的物种,这些物种被划分为易于管理和定义更清晰的组。

芽孢杆菌物种的初步分类是基于细菌的表型、培养和代谢特性。

物种的分组基于16S rRNA基因序列的相似性和DNA-DNA杂交。

以下是枯草芽孢杆菌的分类学分类:

界:细菌界 (Bacteria)

门:厚壁菌门 (Firmicutes)

纲:芽孢杆菌纲 (Bacilli)

目:芽孢杆菌目 (Bacillales)

科:芽孢杆菌科 (Bacillaceae)

属:芽孢杆菌属 (Bacillus)

种:枯草芽孢杆菌 (Bacillus subtilis)

枯草芽孢杆菌的栖息地

芽孢杆菌分布广泛,在全球范围内各种栖息地中都有发现,从土壤到人类和动物体内都有分布。

大多数像芽孢杆菌这样的需氧产芽孢细菌是腐生菌,它们以孢子的形式分布在自然环境中。

然而,有些芽孢杆菌可能作为机会性或专性病原体存在于动物组织等活性表面。

枯草芽孢杆菌最重要的栖息地是各种类型的土壤,从酸性到碱性、从寒冷到炎热、从肥沃到荒漠的土壤都有分布。生活在这些栖息地中的菌株类型取决于水分和沉积物的含量。

枯草芽孢杆菌能在不同环境中存在,是因为其孢子以气溶胶的形式分布。

此外,枯草芽孢杆菌能在15°C至55°C的广泛温度范围内生存。

在自然、家庭、工业和医院环境中,以及食物、水中,都可以发现一些种类的枯草芽孢杆菌作为无处不在的污染物。

枯草芽孢杆菌形成的内生孢子对温度、消毒剂、抗生素和有毒化合物等物理和化学因素具有抗性。

在香料、奶粉和其他干制品中也发现了高浓度的细菌孢子。

这些孢子很容易随风飘散,使孢子能够迁移到远处并发现新的生态位。

枯草芽孢杆菌是异养生物,通常从具有复杂营养和环境条件的环境中分离出来。

枯草芽孢杆菌在土壤和根际区的存在可能与植物存在密切关系,通过帮助植物产生植物激素和增强根瘤形成来促进植物生长。

一些枯草芽孢杆菌的孢子也可以在动物表面如人类肠道和皮肤表面发现,并可以从人类粪便等样本中分离出来。

枯草芽孢杆菌的形态

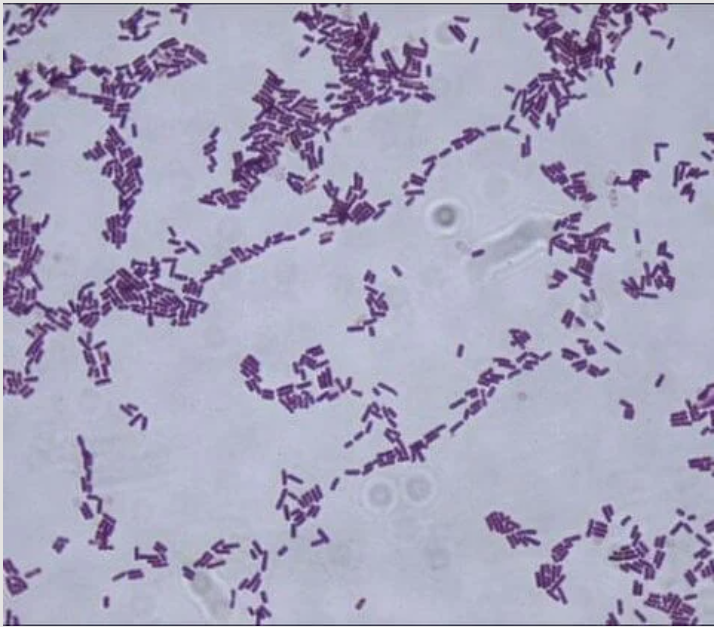

枯草芽孢杆菌是一种革兰氏阳性、杆状细菌,是芽孢杆菌属的模式种,常被用作描述该属不同物种结构的模型生物。

枯草芽孢杆菌的细胞是革兰氏阳性、可运动的杆菌,它们形成椭圆形至圆柱形的孢子,这些孢子位于肿胀的孢囊的中央或近中央位置。通过孢子染色,可以在休眠细胞内部观察到这些孢子。

枯草芽孢杆菌的形态

一个细胞内存在一个内生孢子,这些孢子对恶劣环境条件具有很强的抵抗力。

细胞呈圆形末端,大小在0.7-0.8微米×2.0-3.0微米之间变化。

细胞的排列方式多为单个或成对;枯草芽孢杆菌很少形成链状。细胞具有周生鞭毛,因此具有运动性。

尽管枯草芽孢杆菌最初被认为是专性需氧菌,但根据最近的研究发现,它们实际上是兼性厌氧菌。

大多数枯草芽孢杆菌菌株没有荚膜,但一些菌株会产生由聚谷氨酸或多糖组成的荚膜。

枯草芽孢杆菌在生长稳定期会产生聚-γ-谷氨酸。

枯草芽孢杆菌的细胞壁由肽聚糖单元组成,其中最常见的连接类型是内消旋二氨基庚二酸。

交叉连接是在一个亚基3号位的二氨基酸和相邻肽亚基4号位的D-丙氨酸之间形成肽键。

细胞壁下面是细胞膜,由脂质双层和决定膜流动性的蛋白质结构组成。

细胞较长的轴上存在形成丝状物的蛋白质,这些蛋白质在细胞分裂后推动新复制的DNA。

枯草芽孢杆菌的基因组长度为4,214,810个碱基对,包含约4000个蛋白质编码基因。该细菌的G+C含量在40%-45%之间。

枯草芽孢杆菌的文化特性

枯草芽孢杆菌(B. subtilis)的菌落形态在菌株内部和菌株之间具有高度可变性,这使其在人工培养基上生长时可能呈现出混合培养物的外观。

尽管存在多样性,但在琼脂平板上仍可以很容易地识别出芽孢杆菌属的菌落。

在简单的培养基(如营养琼脂)上生长时,细菌可能会通过整个平板蔓延生长。这可以通过增加培养基中的琼脂含量来避免。

芽孢杆菌属通常具有简单的营养需求,这使得它们能够在简单的非选择性培养基(如营养琼脂)中生长。

枯草芽孢杆菌生长的最适温度为28-30°C,最低温度为5-20°C,最高温度为45-55°C。

从食品样本中分离的枯草芽孢杆菌在20-25°C下生长最佳,而从临床样本中分离的则在35°C下生长良好。

枯草芽孢杆菌可以在pH值5.5至8.5的范围内生长,但即使在这个范围内,某些菌株的生长也可能受到限制。

枯草芽孢杆菌可以在仅含葡萄糖和铵盐作为唯一碳源和氮源的最小培养基上生长。

大多数菌株可以在含有7% NaCl的培养基中生长,但有些菌株可以耐受高达10%的NaCl。

尽管枯草芽孢杆菌被认为是专性需氧菌;但在含有葡萄糖甚至硝酸盐的复杂培养基中,厌氧条件下也可以观察到有限的生长。

在液体培养中,常用于枯草芽孢杆菌培养的是LB肉汤。生长以浑浊的形式观察到,随着生长的停止,细胞开始沉降。

以下是在不同培养基中枯草芽孢杆菌的一些培养特性:

1. 枯草芽孢杆菌在营养琼脂中的表现

枯草芽孢杆菌在营养琼脂上形成的菌落形状从圆形到不规则形不等。从土壤样本中分离得到的菌株往往会在整个平板上形成蔓延生长。

菌落的大小也有所不同,直径通常在2-3毫米之间,年轻的菌落往往较大,而老旧的菌落则会缩小。

菌落的边缘也有所不同,从波浪状到纤毛状不等。菌落不透明,表面暗淡甚至起皱。

菌落的颜色大多为白色,但也可能介于乳白色和棕色之间。某些菌株会根据来源或样本的不同产生不同的色素,如乳白色、黄色、橙色、粉红色,以及从红色到棕色和黑色的各种颜色。

这些色素通常在马铃薯琼脂或含葡萄糖的琼脂培养基中观察到。

产生棕色或黑色色素的菌株过去被称为枯草芽孢杆菌变种极劣变种(Bacillus subtilis var. aterrimus),而在含酪氨酸的培养基上产生棕黑色色素的菌株则被称为枯草芽孢杆菌变种黑变种(B. subtilis var. niger)。

2. 枯草芽孢杆菌在血琼脂上的表现

在添加了5%兔血的血琼脂上,枯草芽孢杆菌形成灰色或白色的菌落,这些菌落呈圆形、不透明、扁平且干燥。

菌落大小中等(直径通常在3-4毫米之间),随着培养基的干燥,菌落表面也往往会变干。

大多数枯草芽孢杆菌菌株会表现出β-溶血现象,即通过红细胞溶血作用清除培养基中的物质。这在从临床样本中获得的枯草芽孢杆菌中比从环境样本中获得的更为常见。

3. 枯草芽孢杆菌在胰蛋白胨大豆琼脂上的表现

在胰蛋白胨大豆琼脂上,枯草芽孢杆菌形成白色至乳白色的菌落。菌落的形状因菌株和生长条件而异,可能为圆形或不规则形。

菌落的边缘不规则,且大多呈扁平状。菌落表面不透明且呈黏液状。

在这种琼脂上,枯草芽孢杆菌在35°C的有氧条件下生长最佳。某些种类可能是兼性厌氧菌,在含有2% CO2的环境中可能生长得更好。

枯草芽孢杆菌的毒力因子

枯草芽孢杆菌分布广泛,存在于空气、水、土壤以及动物和人类体表等不同环境区域。

该细菌能够结合并定殖于人类和动物体的不同部位,这表明其可能具有某种毒力因子。

然而,不同研究表明,细菌在人类体表定殖并不涉及可能与疾病产生相关的特定机制。

枯草芽孢杆菌的一个可能的毒力因子是产生毒素,因为该细菌会产生卵磷脂酶这种酶,已证实其参与食物中毒。

此外,枯草芽孢杆菌还会产生一种名为枯草杆菌素的细胞外毒素,这是一种能够引起某些人过敏反应的蛋白质化合物。

当免疫功能低下的人群经常接触此类毒素时,这些反应通常会被观察到。

在使用含有上述毒素的洗涤产品后,经常会出现过敏和超敏反应病例,包括皮炎和呼吸窘迫。

枯草芽孢杆菌及其毒素的毒力相对较低,有研究表明该细菌不会产生大量酶或毒素。

枯草芽孢杆菌在动物和植物疾病中的作用

枯草芽孢杆菌已从多起牛和羊流产病例中分离出来,但并未被证实为这些感染的病原体。

此外,枯草芽孢杆菌与奶牛乳腺炎病例有关,但与其他菌种相比,由枯草芽孢杆菌引起的乳腺炎病例数量较少。

研究还表明,枯草芽孢杆菌能够感染并导致蚊子二龄幼虫死亡。

枯草芽孢杆菌感染昆虫的能力表明其有潜力作为生物防治剂使用。

枯草芽孢杆菌不被视为植物病原体,但有一些报告指出其参与了大蒜瓣软腐病。

根据一份报告,推测枯草芽孢杆菌可能与枫树的广泛开放性溃疡有关。

枯草芽孢杆菌在动物和植物中的出现相当有限,且通常不是主要病原体。

枯草芽孢杆菌的工业用途/应用

数千年来,芽孢杆菌属作为工业微生物的“主力军”,在应用微生物学领域得到了广泛应用。

枯草芽孢杆菌的高生长速率、短发酵周期以及分泌胞外蛋白和酶的能力,使其能够在不同行业中得到应用。

枯草芽孢杆菌是少数被美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,简称FDA)认定为“一般认为安全”(Generally Regarded as Safe,简称GRAS)的芽孢杆菌之一。

对枯草芽孢杆菌的生物化学和遗传学信息的了解,为其开发和利用提供了可能。

以下是枯草芽孢杆菌及其产品的工业应用:

1. 酶

据估计,芽孢杆菌属产生的酶约占全球工业用酶总量的50%。

在所有芽孢杆菌种类中,枯草芽孢杆菌是工业应用上最重要的种类。

枯草芽孢杆菌产生的碱性丝氨酸蛋白酶(枯草杆菌素)主要用于生产家用洗涤剂。

这种嗜碱生物及其酶可用于生产高耐碱性的重型酶。

此外,中性枯草芽孢杆菌产生的蛋白酶是锌金属蛋白酶,在乳制品行业中的乳蛋白改性、氮控制、麦芽汁提取和冷浑浊去除等方面有应用。

淀粉酶可用于食品、发酵、纺织和造纸等多个工业过程。

α-淀粉酶通过裂解内部的α-1,4-糖苷键,产生较短的碳水化合物链,这些链可在不同行业中使用。

同样,β-淀粉酶在工业上也十分重要,因为它们通过从外部去除麦芽糖单元而发挥作用。

枯草芽孢杆菌还产生葡萄糖异构酶,这是淀粉加工成甜味剂的最后阶段所必需的。这些酶对于将葡萄糖糖浆转化为高果糖玉米糖浆至关重要。

其他酶如纤维素酶、几丁质酶和单宁酶在造纸和纺织工业中也具有工业重要性。

枯草芽孢杆菌是产生碱性蛋白酶的最有效生物之一,这些酶具有碱性pH范围和良好的热稳定性。碱性蛋白酶用于生产洗涤剂,以及皮革的鞣制和脱毛,以及从X射线胶片中回收银。

通过蛋白质工程,已商业化制备了枯草芽孢杆菌酶的变体,以产生性能更优的酶。

2. 抗生素

不同种类的枯草芽孢杆菌能够产生多种类别的抗生素,这些抗生素对不同的革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均有效。这些化合物在孢子形成早期阶段产生。

枯草芽孢杆菌还被用于将其他芽孢杆菌种类(如地衣芽孢杆菌)中的杆菌肽生物合成基因簇进行转移,以提高这些化合物的生产效率。

枯草芽孢杆菌还能够产生其他抗菌化合物,如枯草菌素、杆菌肽、亚孢子素、脂寡肽和根瘤菌素。

枯草芽孢杆菌还能够产生一种脂肽类抗生素——表面活性素,它具有潜在的抗肿瘤、抗病毒、抗菌和降胆固醇活性。

3. 嘌呤核苷酸

嘌呤核苷酸和核苷在医药和作为风味增强剂等不同行业中有着广泛的应用。

枯草芽孢杆菌通过后续的化学磷酸化过程产生核苷。在某些情况下,利用枯草芽孢杆菌的突变体来生产肌苷,这种物质能够轻易地穿过细胞膜进入细胞外介质。

除了肌苷之外,枯草芽孢杆菌还被用于生产其他核苷酸,如鸟苷、核黄素和叶酸。

4. 维生素

部分枯草芽孢杆菌菌株可以通过发酵有限地生产某些维生素。

为了商业化生产维生素,人们利用了核黄素、钴胺素和生物素生物合成的克隆等过程。

在枯草芽孢杆菌中,为了从其中生产核黄素,需要对嘌呤合成进行去管制,并在黄素激酶-黄素腺嘌呤二核苷酸合成酶中引入突变。

人们利用重组DNA技术和发酵策略,在枯草芽孢杆菌中开发出具有商业重要性的核黄素产量水平。

5. 聚-γ-谷氨酸

聚-γ-谷氨酸是一种天然存在的阴离子同聚酰胺,由通过酰胺键连接的D-和L-谷氨酸单元组成。

这种酸是一种水溶性、可食用且可生物降解的化合物,在食品、化妆品和医疗等不同行业有应用。

聚-γ-谷氨酸及其衍生物用作增稠剂、保湿剂、抗冻剂、药物载体和重金属吸附剂。

此外,它还可以作为生物聚合物絮凝剂用于废水处理,以及作为动物饲料添加剂。

6. D-核糖

D-核糖常被用作化妆品、药品、食品和动物饲料等不同工业产品的风味增强剂。

它还用于治疗心肌缺血和肌肉疼痛。

多种枯草芽孢杆菌菌株可以通过发酵产生D-核糖,并且可以通过应用基因工程技术来增加其产量。

参考资料

1.Topley WWC (2007). Topley and Wilson’s Microbiology and Microbial Interactions; Bacteriology, 2 Vol. Tenth Edition. John Wiley and Sons Ltd.

2.Bergey, D. H., Whitman, W. B., De, V. P., Garrity, G. M., & Jones, D. (2009). Bergey’s manual of systematic bacteriology: Vol. 3. New York: Springer

3.Earl, Ashlee M et al. “Ecology and genomics of Bacillus subtilis.” Trends in microbiology vol. 16,6 (2008): 269-75. doi:10.1016/j.tim.2008.03.004

4.Amuguni, Hellen, and Saul Tzipori. “Bacillus subtilis: a temperature resistant and needle free delivery system of immunogens.” Human vaccines & immunotherapeutics vol. 8,7 (2012): 979-86. doi:10.4161/hv.20694

5.Borriss, Rainer et al. “Bacillus subtilis, the model Gram-positive bacterium: 20 years of annotation refinement.” Microbial biotechnology vol. 11,1 (2018): 3-17. doi:10.1111/1751-7915.13043

6.Gu, Han-Jie et al. “A First Study of the Virulence Potential of a Bacillus subtilis Isolate From Deep-Sea Hydrothermal Vent.” Frontiers in cellular and infection microbiology vol. 9 183. 31 May. 2019, doi:10.3389/fcimb.2019.00183

7.Kunst F, Ogasawara N, Moszer I, Albertini AM, Alloni G, Azevedo V, Bertero MG, Bessières et al. The complete genome sequence of the gram-positive bacterium Bacillus subtilis. Nature. 1997 Nov 20;390(6657):249-56. doi: 10.1038/36786. PMID: 9384377.

8.Mormak, D A, and L E Casida. “Study of Bacillus subtilis Endospores in Soil by Use of a Modified Endospore Stain.” Applied and environmental microbiology vol. 49,6 (1985): 1356-60. doi:10.1128/AEM.49.6.1356-1360.1985

9.Hiroshi Fujikawa, Diversity of the growth patterns of Bacillus subtilis colonies on agar plates, FEMS Microbiology Ecology, Volume 13, Issue 3, January 1994, Pages 159–167, https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.1994.tb00062.x

10.Lu, Zhenxiang et al. “Isolation, identification and characterization of novel Bacillus subtilis.” The Journal of veterinary medical science vol. 80,3 (2018): 427-433. doi:10.1292/jvms.16-0572

11.Xiaopei Zhang, Amal Al-Dossary, Myer Hussain, Peter Setlow, Jiahe Li. Applications of Bacillus subtilis Spores in Biotechnology and Advanced Materials. Applied and Environmental Microbiology Aug 2020, 86 (17) e01096-20; DOI: 10.1128/AEM.01096-20

12.Schallmey M, Singh A, Ward OP. Developments in the use of Bacillus species for industrial production. Can J Microbiol. 2004 Jan;50(1):1-17. doi: 10.1139/w03-076. PMID: 15052317.

13.Hohmann, H.‐P., van Dijl, J.M., Krishnappa, L. and Prágai, Z. (2017). Host Organisms: Bacillus subtilis . In Industrial Biotechnology (eds C. Wittmann and J.C. Liao). https://doi.org/10.1002/9783527807796.ch7

14.Outtrup, Helle & Jørgensen, Steen. (2008). The Importance of Bacillus Species in the Production of Industrial Enzymes. 10.1002/9780470696743.ch14.

敬请关注“灰藻视界”,共筑健康未来!

— 武汉市灰藻生物科技有限公司团队敬上

灰藻生物:我们期待着与客户共同成长,共创生命科学的美好未来!

更新日期:2025-02-11

#创作团队

编制人:木木